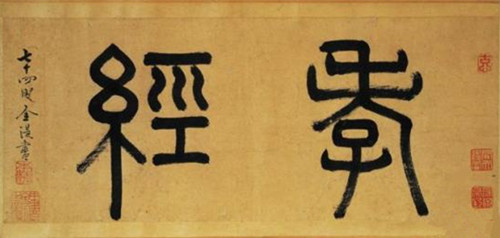

【图语:《孝经》】

自古以来儒家的学者没有不读《道德经》的,没有不读佛经的;道士没有说不看四书五经的,没有说不读佛经的;佛家的高僧大德你看他们也是在儒、在道上面很有造诣的。不仅是在义理上可以互相的圆融,在于研究的方法上面也是可以相互借用。

其实,《孝经》就是“古代帝王和谐世界的法宝”。这是因为在《孝经·开宗明义章》,孔夫子对自己的学生曾参说到“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨”。这个先王就是古代圣贤的君王,他们有和谐世界的法宝,能够顺天下,使人民和睦,上下尊卑都能和谐而没有互相抱怨。这就是我们现在国家领导人提倡的“构建和谐社会,共建和谐世界”,我们是很有必要从二千五百年前孔老夫子讲述的《孝经》那里吸取圣贤的智慧。

第一部分释名。本经的名题只有两个字,“孝经”,这两个字要分开的解释,然后再一起合起来解释。《孝经》,根据宋朝大儒邢昺,为唐玄宗(也就是唐明皇)注解的《孝经》做了一部疏,疏就是注的注解,它是注解唐玄宗的《孝经注》。他在序文“邢昺疏序云”中说,“《孝经》者,孔子为曾参陈孝道也”。《孝经》这部经典就是至圣先师孔子,为自己的弟子(学生)曾参(曾子)陈述孝道的含义。读《孝经》就了解,是有一天孔子跟曾子一起坐著的时候师生之间的谈话,一问一答之间把孝的道理、含义给说出来,记下来就成为这部《孝经》。什么是孝?什么是经?邢昺在注解的序文里说,“孝者,事亲之名;经者,常行之典”。所以什么叫孝?孝就是奉事父母双亲,这就称为孝。经就叫做恒常的、我们要力行的这种典籍,我们说的真理,真理是永恒不变的,如果是它能根据朝代变化,或者根据不同的环境变化的,那就不能称为经典。譬如说我们现在看到的法律、规章、制度,一个国家有法律,一个企业有它的规章制度,这些是要根据时期不同要进行修订的,它不是一成不变的,这就不能称为经。经就是永恒不变,古今不易,放之四海而皆准的,这种叫真理。所以不是一般的典籍都能称为经,儒家的十三经,学子们必读的,不是每一部都称为经。《易经》是经,《孝经》也是经,其他的你看,《周礼》、《仪礼》、《礼记》,这些就没有称为经。为什么?因为这些礼是会根据时代的不同它会有变化,而经里所说的义理是不能变的。

经说的是什么理?说的就是道、就是德,古人讲了,道德,道它是德的体,本体就是道。不是人为创造出来的,它是自然而然就有的,宇宙它自从生成那一天开始,道就存在,甚至说宇宙还没有生成以前,道也就存在,道它是不随著宇宙的生灭而生灭的,这叫道。所以邢昺的序文里面有一句话说到,“道常在心,尽其色养,中情悦好,承顺无怠之义也”,这是解释孝这个字的含义。是什么意思?首先讲“道常在心”,这个道就是本来就有的,本来就有的是什么?《三字经》里面第一句话告诉我们,“人之初,性本善”,人之初不是说人最初的时候,刚出生的时候,不是,这样解解浅了。真正的意思,人之初就讲的人本来的面目,在父母生我们之前那个本来的面目,那是什么?性本善。性就是讲我们的心性,本善就是本来是善的,纯善无恶这是我们的本性,这就是叫道。所以道常在,常在是不生不灭的,亘古至今都没有中断过的,它不会被破坏、不会动摇。

学习圣贤之道,心里要存著道,存著道这就是跟本性本善相应。所以道常在心,心里常有道,所以表现出来必定是孝顺,因为孝也是本性的本善。孝的体就是道,就是本善,是我们每个人本有的爱心。这个爱心对父母表现出来,必定是后面所讲的“尽其色养”,色是我们的表情、脸色,我们的外表一定是什么?恭恭敬敬,对父母毕恭毕敬,真诚,对于父母纯净的孝心,以这样的孝心去供养、去孝敬父母。所以尽是毫无保留,没有夹杂,内心里面没有丝毫的不善、不敬、不诚,这叫尽其色养。“中情悦好”就是对父母要让他生欢喜心,让他高兴,悦亲,这是对他孝敬。所以孝敬父母不是说只拿点钱供养父母,孝敬父母买点吃的、买点用的,那固然可以说是孝,但是这孝得太浅,这太基本了。真正圣人希望我们行孝是色养,对父母恭敬,这是孝父母之心,买点吃的养活父母是孝父母之身。“承顺无怠”,承是承欢于膝下,顺从父母的意思,绝对不会跟父母起对立、起冲突,孝敬父母毫没有倦色,毫不懈怠。为什么?这是本性使然,不是造作出来的,如果造作出来的那会有懈怠的时候,如果是他本性的流露,就是本来就应该这么做的,就不会有懈怠,已经是个习惯,如果不这么做好像反而是怪怪的,反而会不舒服。这个承还有承传的意思,承传父母的志向,这就是养亲之志,父母希望我们做到的我们要努力做到,祖先他们的志愿我们要帮助祖先实现。这种意思就包含了三层意思,孝养父母之身、孝养父母之心、孝养父母之志,这种孝意思才能够称为圆满。

邢昺的序文说到,“按《汉书.艺文志》云:夫孝,天之经,地之义,民之行也。举大者言,故曰《孝经》”。这是邢昺引用《汉书》里头的“艺文志”这篇文来说的,论述为什么这部经叫“孝经”。就讲到“夫孝,天之经”,经就是常的意思,恒常不变,就像太阳每天早上必定会起来,到晚上必定会落山,月亮晚上必定会起来,早上必定会落山。日月星辰的运作那是恒常而有规律,这是 “经”的意思,就是常。“地之义”,义就是利益万物,你看大地承载著万物,这样默默的承载,不管是山川河流,还是动物、植物,还是我们人类,不管是好人还是坏人,统统承载,毫无私心,毫无偏执,而利益万事万物,这是讲的地之义。这都是天地的品德,这就是圣人效法天地的品德而行出这些行为,那就是孝。“民之行”,民就是人,每个人都应该行孝的,因为这是本性本善的,本来就应该这么做的,不用问为什么就应该这么做,跟天地一样。所以经就是这样的恒常永久不变。

因此我们看到古代的那些圣贤人物他们行孝的故事,四千多年前舜王行孝,父母亲对他虐待,父母亲虐待他,甚至千方百计要把他害死,可是舜没有因此而对于父母有一点不好的颜色,心里也没有一点抱怨,还是这样的承顺,最后感动了父母,也感动了天地。在孝这个故事里面我们看到,大象都从山里跑出来帮助舜来耕耘,小鸟都帮他播种,尧王知道了舜的这种大德,聘请他出来治理国家,最后把王位也让给他。这是四千多年前的事,到今天我们依然讲到这个故事,对于舜的德行都肃然起敬。不仅是孔子、孟子最佩服舜,我们现在也是敬意油然而生。三千多年前的周文王,每日三次向父亲问候,父亲有病自己都很担忧,一定要把父亲治好他自己才能心安。所以每天去问候,天天如是,终生奉行,这所谓“文王三省”。二千多年前的汉文帝,你看自己的母亲薄太后因病卧床,文帝三年侍奉于床前,对自己的母亲竭尽全力的孝敬、安慰。这些故事尽管是四千多年前、三千多年前、二千多年前的事情,可是到了今天,人们依然在传颂,真正有识之士依然在效法,可见得孝真是恒常不变的大道,古人行孝,今人也要行孝。

序文讲“皇侃曰:经者,常也,法也”。皇侃是梁朝,这是南北朝时代梁的学者,是一位大儒,他也曾经注解过《孝经》,叫《孝经义疏》,现在已经失传,可是他解释这个经就说是常、法,有两个意思。为什么叫常?因为经就是圣贤的教诲,圣贤的教诲我们要荷担,不能只把它当作学术来研究,研究得再好,没有落实到自己的生活,那不能叫成就。所以孔子劝我们行仁、行道,这是任重而道远,祖祖相传、代代相传,我们要把古圣先贤的道统去荷担起来传承下去,这是古代这些儒士真正所希望的。所以时代虽然有变迁,哪怕是金石,都可能被销毁,但是孝亲这种德行,它是永远不能够变迁的,所以叫常。这是从圣贤教诲这方面讲。“法也”,法就是它的这种方法。方法是什么?刚才我们提到《孝经·开宗明义章》,孔子说,“以顺天下,民用和睦,上下无怨”,用现代话来讲就是“实现幸福美满的人生,构建和谐安定的社会,共建和谐和平的世界”,这种方法、这种教育就称为法,所以称之为“古代帝王和谐世界的法宝”。

夫子在“开宗明义章”就说到“夫孝,德之本也”,孝是德行的根本。德的本体就是道,德是道的相,道是德的体,既然说孝是德的本,换句话说,孝不仅是德,是根本的德,当然它是以道为体。 “和谐之道,以孝贯通”,道和德,最后结归到孝,所以和谐世界以道相通,和谐之道就以孝贯通。

什么是道?《道德经》阐述得最圆满。这个道用语言是说出来的,甚至是不可以用思惟想像推测得到的,所谓不可思议。佛家也有句话讲,“言语道断,心行处灭”,《道德经》上一开头就说,“道可道,非常道。名可名,非常名”,这是讲到这个道真的是无法说,也不可以想像。能说得出、想得出的那就不是道,不是常道。所以道是什么?宇宙的本体,老子说的是天地之始。所以只是给它安一个名称为道,其实名可名就不是常名。老子在他《清静经》中也有说到,“大道无名,生养万物,吾不知其名,强名曰道”,这是讲得很清楚,真正的道是什么?没有名字的,你见不到、摸不著,甚至想都想不到,但是它是生养万物,也就是宇宙都是从道那里出生的,它是宇宙的本体,“吾不知其名”,老子不知道应该怎么样给它起名,“强名曰道”,勉强的就用个道字来说明。所以这个道是玄之又玄,为什么?我们的眼耳鼻舌身意这六个器官没办法接触到,眼见不到,耳听不到,鼻闻不到,舌尝不到,身体这些器官触摸不到,甚至意念都想像不到,它却是宇宙的本体,生成了天地万物,又蕴含在万物之中。

老子在《道德经》上说“天下万物生于有,有生于无”。天下万物就是讲宇宙,古人认识的宇宙范围小,所以老子给我们说的小一点,让我们能够比较容易体会,只说一个天下,实际上老子的本意是指整个宇宙,生于有。有是什么?生于无,这个无就是道,是一种不得已的说法。这个无不是我们一般概念想到的什么都没有,什么都没有叫无那就很好理解了,这个无它能生有,所以有生于无,证明它并不是什么都没有那种状态。老子说“道生一,一生二,二生三,三生万物”,这个道也就是老子说的太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生万物。不管你用什么名,你体会它的意思,不动的时候那叫道,一动那就生一。佛家讲的什么动?念头动,念头不动的时候那就是道,那就是自性。一动那就生起宇宙,一生二,二生三,三生万物,种种的万物就出生了,现在科学家说的宇宙大爆炸,突然就爆出来了。“何期自性,能生万法”,就是生起这个宇宙。所以自性虽然空寂,没有任何的一物,所谓“本来无一物”,但是它能生万物,这是真正道的含义。

道的存在我们没办法去用器官触摸到、接触到,《道德经》上讲,这是“大象章第三十五”,“视之不足见,听之不足闻,用之不可既”,讲的看是看不到,听也听不到,说老实话,我们的六根,包括我们意念,都想不到。这种状态好像我们很难理解,其实在自然界当中也有这种现象,可以帮助我们理解。譬如磁铁和磁性,一块磁铁它有磁性,磁性你看到了吗?看不到,视之不足见。你听到了吗?听之不足闻,听不到。可是用之不可既,它的作用可大了,你放一根铁针、钢针在旁边,它就被吸进去了,这是它有作用,这作用很大。你看我们现在整个社会的电能、发电机,怎么来的?就是在磁场里面转动一个线圈,这个线圈在转动当中自然就有电流。哪来的?磁性的作用,它能发电,所有的灯、电脑、设备,所有的现在我们能够使用的电器,都是靠磁性的作用,用之不可既,那个范围很宽广。所以这是宇宙的本体,不可思议,却又确实存在,妙用无边。

德是什么?德是道的相,道是德的体。道我们看不见、摸不著,想也想不到,可是它能显现出来,显现出来叫德。所以用在人类上面,我们说把道人格化了,是什么?那就是儒家讲的八德,孝悌忠信礼义廉耻八德,这是人格化的道。还有伦理化的道,人与人之间的关系,这人伦,怎么体现道?五伦十义,所谓“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”,这是伦理化的道,把道显现出来了,这就是德。打个比方说,好像大海里,水是道,水是大海的本体,那个波你能见得到,水波起来了,你看见波就知道那是水,波是德,波能显现水,水是波的体。因此我们行德就能证道,我们能够做的、能够看到的、能够用到的那是德,知道德里头就是有道。德的根本是什么?是孝。所以孝亲是大德、大道,不用人教的,自然而然的,这叫道。像前不久有报导说,一位十九岁的大学生刘霆,母亲患了尿毒症要换肾,结果家里很穷,没有钱治疗,刘霆考上了浙江林学院,结果自己不愿意读书,知道读不起书,要在家里侍奉在病床上的母亲。他自己说,母亲含辛茹苦把我养大,我自然要力所能及的回报。可是母亲见到他这样子,跟他讲说不行,你一定要去读书。在母亲的这种强烈要求下,刘霆就决定背著母亲到学校,也不能够住学校的宿舍,太贵了,在外面租了一个很小的宿舍,一个小公寓,也便于照顾母亲,跟母亲一起住,白天读书上课,晚上回来做家务、照顾母亲。

而且他决心要把自己的一个肾献出来,献给自己的母亲,让母亲能够存活。我们看到他的这张相片,他自己说,“妈妈,你一定要活著,只要你活著,我就能坚持下去”,鼓励他母亲。这种孝心没有人教他,自自然然就这样,这是道显现在他身上。所以他这种孝行、这种德行,就是道的人格化、伦理化,我们称为天性。结果他的这种孝心感动了很多人,这些热心的人士纷纷解囊相助,拿钱来帮助他,帮助他母亲治病,而且上海的一家医院也就决定免费帮他母亲做换肾手术,而且免费捐一个肾脏,不需要刘霆自己本人捐肾。你看看一颗孝心就唤起了无数的孝心,为什么?因为所有的人的心都是同体的,当一个人在行孝的时候他能与道相通,因此他就能感动所有的人,所有人的孝心也跟著显发出来,这是因为体是一样的。所以佛家讲众生同体,儒家讲的仁,仁爱的仁,这都是讲到同体的爱心,既然是同体,就能互相的感动,互相的传递、开发这种孝德。所以我们说孝的本体就是道,辨体就是以道为体,这就是夫子开宗明义在本经所说的,“孝,德之本也”,这个意思其深奥无边,我们自己要认真努力的去体会、去力行,才能够真正领会圣人的意思。

第三个方面,宗就是修行、修学的方法。本经的经义孝是三层含义,事亲、事君、立身。经文上说到,“夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身”,这就是教我们如何行孝,如何修学这部《孝经》。这里讲的孝有三个层次,第一层是对父母双亲的奉养、孝敬,这事亲,这是起始。那还不够,不能停留在这个高度,还要把孝心扩展,对父母尽孝,也要把这个孝心对待人民。事君就是我们现在说的为人民服务。为什么这么说?因为古代是君主制度,所以大家是事君,为君主、为皇帝就是为国家,皇帝是国家的代表。现在是民主,人民当家做主,没有皇帝了,所以君也得换了,换成人民。所以事君就是国家领导人胡主席讲的八荣八耻头两条,“以热爱祖国为荣,以危害祖国为耻;以服务人民为荣,以背离人民为耻”。你看热爱祖国、服务人民,这就是事君。所以经文要懂得用现代的解释,不能够说看到事君,这是封建,这是古代皇帝来统治、禁锢人民思想的工具,你这么一说,把圣人的教诲统统给封杀了,自己得不到利益,所以要懂得活学活用。因此孝要扩展,不仅对父母,还要对所有的人民,乃至对整个地球的人类,地球是一家人。“终于立身”,这又高一层次,终极的孝,是什么?立身行道,也就是成圣成贤,做圣人了孝才能够圆满。这就是夫子在《孝经》里面给我们指示的行孝的修学方法。

唐朝孟郊的“游子吟”是劝孝的,“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖”。这是讲到一个游子要出远门,可能是因为他出去工作或者出去留学,要辞别母亲之前母亲给他缝制衣服,密密的缝。为什么要密密的缝?因为母亲担心孩子出远门衣服要是破了,带来生活不方便,你看母亲对孩子的关怀真是无微不至,所以诗人说“谁言寸草心”,这小草蒙受太阳温暖、照耀,成长了,想要报答三春晖的恩德,能报答尽吗?这首诗是我在还没有会讲国语(普通话)之前,我母亲就在家里的门板上教导我的,她用粉笔在房间的门板上写下这首诗,教我念,当时我是很笨,这首诗妈妈说教了我一个多月才把我教会,普通的孩子,聪明的可能背上十五分钟就能够背得很熟,证明我的资质是很差的。但是资质差没关系,只要有良好的教育,还是能够成才。所以母亲教导我从孝入手。

所谓的家庭文化,就是每个节假日,当我们的老人生日的时候,或者是春节、假日的时候,我们这些孩子,母亲有兄弟姐妹,他们的孩子都一起跟公公、姥姥欢聚一堂,在家里孩子们都要表演一个节目,或者是朗诵一首诗,或者是读一篇文,献给老人家,家里的悦亲活动,这是培养孝道。培养孝道要真正做,不是只会念书,念《孝经》,倒背如流,但是未必能够真正行孝。 “怎样孝敬父母,《孝经》里有这样一段话,‘夫孝,天之经也,地之义也,民之行也’。孝敬父母,一方面是物质上的孝敬,要让他们丰衣足食,按时给他们一些零用钱,经常给他们买一些可口的食品。尤其当父母患病时,子女应尽全力照顾好老人,也为自己的子女树立好榜样。更为重要的就是精神上的孝敬,我们要关心老人,要尊敬他们,有事同他们商量,尊重他们的意见,使他们精神上感到愉快。”范仲淹是断齑画粥,自己的生活很简单,在书院里面读书,一天就煮一锅粥,冻成块,切成一块块,每餐吃一块,就点咸菜,咸菜叫齑,切一点咸菜,断齑画粥。

如果说有积过德,可能是心里有装著父母,孝心确实是帮助我们成功。所以德的本是孝,古人说得好,“水有源,木有本,父母者,人子之本源也”,水它有源头,树木它有根本,如果无源之水、无本之木,那很快就枯竭了,很快就灭亡。我们的本是什么?父母,尽孝才能够使自己的事业成功,孝心的推动这是最好的事业的动力。所以事亲、事君,事君是什么?自己的事业,要为人类做贡献,成为一个对社会、对世界有用的人。

成家要晚,立业在先,遵循古训;修身、齐家、治国、平天下;在修养方面克服浮躁,一心不乱,增加自控能力,宁静致远,行中庸之道;三十岁前,学习,积累,打基础;三十岁至五十五岁,成家立业,干一番事业;五十五岁后收心,摄心,总结人生,修持往生之道。这样,当你回顾往事的时候,可以自慰的说:我活著的时候很充实,离去的时候很恬静。

《孝经》上说:“立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也”,终是终极。所以真正大孝之人是以德来济世,正是古圣先贤所说的,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。现在我们环顾这个世间,海内外都一样,由于缺乏伦理道德圣贤教育,所以人们为所欲为,纵欲、损人利己,导致这个社会有种种的乱象。我们国家领导人英明,提出“和谐社会,和谐世界”的理念,但是理念落实,怎么落实?中国《礼记》当中有一篇可以说是古代圣贤的教育哲学—“学记”,有一句话说得好,“建国君民,教学为先”,所以要用教育来实现和谐社会、和谐世界,而教育正缺乏的是有圣贤品德的师资。与其我们要希望别人来做圣做贤,不如自己直下承当,我们要来做。做不做得到那是一回事,但是要有心去做,甚至是知其不可为也要为之。

“能孝敬自己的父母,是小孝;能孝敬天下的父母,全心全意为人民服务,是大孝;能成就圣贤、普利众生,使千秋万代的人获益无穷,是至孝。我支持儿子走上大孝,奔向至孝!”

孟子说得好,“人皆可以为尧舜”,也就是说人皆可以为圣贤。所以“从来豪圣本无种”,没有说天生某个人就一定是圣贤,一定不是圣贤,每个人都可以做圣贤,只要自己肯承当。怎么做?但以诚明度世间。古德有说“圣贤之道,唯诚与明”。《中庸》上讲的,所谓“自诚明,谓之性;自明诚,谓之教”。圣人本性真诚而有智慧,这叫“自诚明”,这是天性,这是我们的本性,这就是道。“自明诚”,是明白以后,觉悟了,要效法圣贤,养我们的真诚,这就是教学,我们学习圣贤教育。所以谈到《孝经》的宗,就是修学的方法,茂森也很有感触,得力于父母、师长的教诲,才有今天的觉悟。愿意真正落实《孝经》的修学,不仅是事亲,还要事君,就是全心全意为人民服务,更要立身行道,成就圣贤,回归本善,这是讲到第三个方面。

论用,就是你学《孝经》有什么作用?有什么好处?能得到什么利益? “宇清,国安,家和,人乐”。这个宇清是整个宇宙都清、都太平,是圆满的利益,国家也能得到安乐,这是和谐社会,“家和”是家庭和顺,人也得到幸福美满快乐。怎么得到?行孝。所以以孝治身,以孝治家,以孝治国,以孝来平天下,这是《孝经》教导我们的功用,它是非常的圆满。所以古代很多的帝王都注《孝经》,为什么?他们意识到和谐社会、和谐世界重要,而《孝经》是最有效的方法。所以你看看古来的历史,很多帝王他重视《孝经》,包括汉文帝,他当时用《孝经》来考核官员,东晋元帝作过《孝经传》,宋武帝、宋文帝曾经讲过《孝经》,还有梁武帝亲自写过《孝经义疏》,还有唐玄宗亲自做了注解,包括清朝,我们说不是汉族的,满族的人,你看顺治、雍正都亲自注解过《孝经》,康熙诏请百官做过《御定孝经衍义》,这是很大的,在《四库全书》、《四库荟要》里面都有,所以这是帝王的和谐世界之道。

判教,就是判定教学的课程。是什么?圣之根,人之行,圣贤的根本就是孝道,人人都要去行的。邢昺的序文里面讲到,“按《钩命决》云:孔子曰:吾志在《春秋》,行在《孝经》”。孔子他自己说,我的志向表露在《春秋》这部书里面,而我的行,就是我的真正的行持、力行,在哪里表露?在《孝经》当中。所以这个确实是孔子至圣先师为我们做的榜样,要成圣成贤,根就是孝。成圣成贤也不外乎是孝道的圆满而已,而孝是本善,每个人本来就具足的德行,人人都应该去行的。