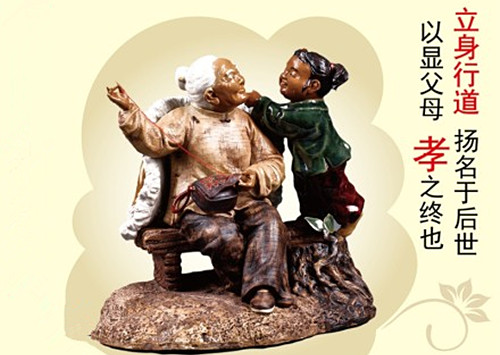

【图语:立身行道】

每年五月的第二个星期日和六月的第三个星期日是国际上广泛公认的母亲节和父亲节,全世界人民都用不同方式表达着对辛勤抚育自己成长的双亲的感恩之情。而对于中国人来说,对父母的深情厚意远远超越了其他国家人民所能理解的范畴,甚至形成一套贯穿数千年的价值观念与规范—孝道。

中国自古就有“百善孝为先”的说法,孝道是中国的传统美德,被视为是中国以前传统道德的基础,是中国人区别于其他国家人民的最大特质。孙中山先生曾说:“现在世界上最文明的国家,讲到孝字,还没有象中国讲得这么完全。”胡适先生更曾将孝道上升为中国人的宗教:“外国人说我们中国人没有宗教,我们中国是有宗教的,我们的宗教就是儒教,儒教的宗教信仰,便是一个孝字。”由此看来,孝道在中国传统文化中占有重要地位。

中国人不仅对在世的父母奉养、尊敬、服从,就连对待已故的祖先也同样克尽孝道,这种孝道是和祖先崇拜联系在一起的,被称作“追孝”、“享孝”。中国有悠久的祖先崇拜传统,商代起就有“事死如事生,事亡如事存”的说法。这是因为人们相信先祖神灵的存在,通过祭祀祖先的仪式和活动,可以与祖先的灵魂进行沟通,以期得到他们的保佑。直到今天,在很多地方,每年一度的祭祖活动仍然盛行。世界上的其他民族则对祖先不那么重视,而比较注重现实意义,在他们看来,与其在看不见也摸不着的祖先身上花心思,和还在世的人联络感情显然来得更有意义。

中国人的孝道不仅体现在赡养父母、尊敬父母,还包含很多丰富内容。比如我们常说的“孝顺父母”,就表明“顺”也是“孝”的重要内涵。无论父母说的有没有道理,作为子女,也不可高声顶撞,只可委婉提出劝谏,若父母不听,也只得遵从其意愿,不可表现出不悦之情。古代的婚姻习俗,需听从“父母之命,媒妁之言”便从侧面反映了子女需得顺从父母心意的孝道,即使有心爱之人,也只能与父母指定的对象成婚。当今社会,虽然可以自由恋爱,选择结婚对象,但由于父母不同意而分道扬镳的情侣亦不在少数。可见,对父母的顺从之心仍然默默影响着中国人的抉择。

古代中国人认为人是得父精母血而生于天地之间,不亏其体,不辱其身,爱护自己的身体也是尽孝道的重要内容。《孝经》上说:“身体发肤受之父母,不敢毁也,孝之始也。”保护自身不受伤害,是对父母的报答,是孝道的先决条件。《论语》上说:“君子不立于危墙”,不可以将父母授予的身体放在随时可能倒塌的危墙下面,这才是孝道,如此做的人才可称之为君子。受此影响,古代中国人很注意保护自己,尽可能地使自己处于安全境地。

《汉书》中有这样一个故事:一个叫王阳的人去益州做刺史,当车马来到了地形非常险恶的邛崃九折阪,他感慨地说:“父母留给我的身体,怎么能用来冒这样的险?”竟然请假不去益州做官了。《三国演义》中也有此类描述:魏国夏侯敦大将军在讨伐吕布一役中,被冷箭射穿了左眼,他不顾疼痛,将箭和眼珠一块拔出,大喊:“父母精血,岂可毁弃?”便直接吞了眼睛。

这种举动在现在看来未免过于极端和偏激,但是在中国传统的孝道思想中,珍惜自己的身体是实现孝行的主要条件。一个人连自己的身体都照顾不好,又拿什么来孝敬、侍奉父母呢?

说到孝,就不能不提到忠。几千年来,中国人总是纠结在忠孝之间,这是一个恒久不变的选择性难题。中国历代统治者为了巩固自身政权的长治久安,将孝和忠融为一体,大力提倡“移孝为忠,移孝为君”的统治思想。《孝经》中“夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身”,“君子之事亲孝,故忠可移于君”,《战国策》中“父之孝子,君之忠臣也”便很好地体现了伦理道德的“孝亲”和政治行为的“忠君”的完美结合。

中国人虽然在理论上重孝也重忠,但在孝与忠发生冲突的时候,多是将孝放在首位,“忠孝不能两全”正是反映了中国人“孝重于忠”的思想。《论语微子篇》中记载这样一个故事:叶公告诉孔子,“我的家乡有个正直的人,他的父亲偷了人家的羊,他告发了父亲。”孔子说,“我家乡正直的人和你讲的正直人不一样,父亲为儿子隐瞒,儿子为父亲隐瞒,正直就在其中了。”显然,孔子的观点是孝重于忠,并突出了孝道的两个原则:一是父子之情重于其他,二是家族利益重于国家利益。孟子更是主张家族利益高于一切,这跟我们现在提倡的“依法治国”、“大义灭亲”的观点是相左的。

当然,在中国也有很多像岳飞、文天祥、屈原等等精忠报国、宁死不屈的忠烈之士,至今仍为人称颂。可是,仔细追究他们为国尽忠的根源,就会发现,他们都是以尽孝为出发点的,最初意愿是为了立身扬名,光宗耀祖。比如岳飞,早年母亲在其背上刺字“精忠报国”,而后的种种行事,也是为尽孝而尽忠的。文天祥和屈原,为了能够坐上宰相之位,寒窗苦读多年,最初恐怕也不是为了尽忠君主,而是为了光宗耀祖。由此足以见得,中国自古以来,尽孝优先于尽忠。

当今社会,人们生活节奏加快,忙于追求金钱权力,重视物质享受,渐渐漠视了亲情、友情,变得冷漠、自私自利,人与人之间只有利益,没有真情,中国传统文化中的孝道也慢慢被忽视。我们衷心地希望,传统孝道在今天能继续传承和发展,人们能用孝行表达对父母的真情、关注和感恩之心,即使物换星移,沧海桑田,也永远不要忘记最应该珍惜的人。