孔子经典语录

来源:

中纪委网站

2024-09-30 10:44:30

责任编辑:

教育施樱

www.k618.cn

内容提要:

孔子是中国历史上第一个伟大的教育家,他开创了私人讲学的风气,首创平民教育,不分贵贱收徒讲学,继承并发展古代文化,对中国古代教育的影响可谓深远。

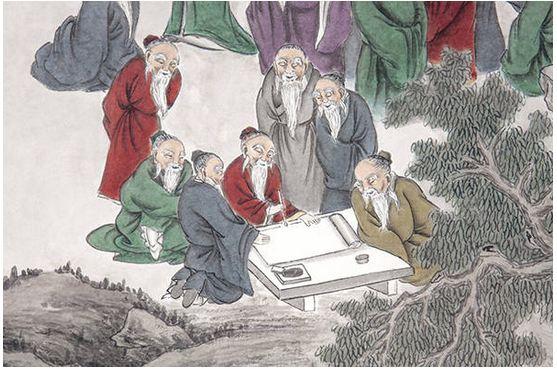

学如不及 犹恐失之(资料图 图源网络)

8、我非生而知之者,好古,敏以求之者也。——《论语·述而》

上文中说孔子认为生而知之是上等,当时就有人认为孔子就是生而知之的。但孔子自己却不这样认为,所以在这里就直截了当地说明:他是爱好古代文化而勤奋敏捷地去求得来的。也就是说他应当是学而知之。孔子之学,特别注重人文,注意从古代历史、古代文化中汲取知识,比如他说的“不学诗,无以言”“不学礼,无以立”。从另一方面说,孔子传授知识的范围主要是在人道方面,包括做人和从政的道理,而这些又都是通过学习古代的典籍去完成的,是他“好古”所得的。推己及人,为学者应当勤奋为学,学而知之。

9、学如不及,犹恐失之。——《论语·泰伯》

孔子生动形象地描述了为学:做学问好像追逐什么似的,生怕赶不上;赶上了还生怕丢掉了。正所谓“明日复明日,明日何其多?我生待明日,万事成蹉跎。”学问是无穷尽的,汲汲终日,还担心赶不上,因此要珍惜时间,不要蹉跎终日;赶上了又担心丢了,因此要时习之、温故之。从中可见孔子认为为学应积极、对知识的渴求应强烈。

10、朝闻道,夕死可矣。——《论语·里仁》

这是一句流传甚广的话,早晨得知真理,当晚死去都是可以的。人生大道亘古而来,贯穿古今,千秋万代不曾变,可以说今天你如果“得道”,那你所得之道是千万世之道。人固有一死,若能求得道,那是“苟得闻之,则生死无憾”了。这是感慨,也是警策,警策世人应当汲汲以求道。

【本文责编:

教育施樱

】

上一篇:

横渠书院会讲

下一篇:

泰伯三让天下