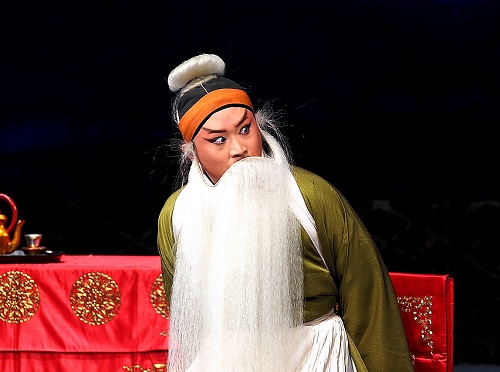

【图语:京剧剧照】

2015年1月适逢京剧艺术大师周信芳诞辰120周年,由文化部、上海市人民政府主办的“纪念周信芳诞辰120周年”系列活动已拉开序幕。这次紧随第七届中国京剧艺术节、纪念梅兰芳诞辰120周年、纪念叶盛兰诞辰100周年之后的又一京剧界盛事,其意义不仅是怀念大师、弘扬麒学,而且对当代京剧艺术乃至艺术整体的传承发展有重要的参照意义和价值。

磨难中开宗立派

提起周信芳,人们大多用“7岁登台,15岁成名,30岁不到成麒派宗师”总结他的艺术之路,也有人用“600部演出剧目,30部经典保留剧目”总结他的艺术成就。这些让后辈难以企及的数字背后,是周信芳生活上的艰辛、事业上的起伏、艺术上的磨炼。

“周信芳的学习经历和演绎过程可以说充满了艰辛,从他出生到20岁都是在各地奔忙,也没有遇到热爱京剧的上层名人,能够发现他的天分并予以指导和爱护。他在浑浊社会中受到种种排挤和剥削,经历了多年自我磨炼、艰苦奋斗,年近四十,麒派风格才在上海得到承认。”戏剧理论家刘厚生说。

就是在这样的艰辛奋斗中,周信芳创造了后来在京剧界津津乐道的“百口齐唱萧相国,万人争看薛将军”的热烈场面。在韧性和天分之外,他不肯循旧,喜欢时代的各种新鲜风气,将自己主持的剧团取名为“移风社”。他创唱大嗓小生,在当时是悖逆传统的方法,却赢得戏迷倾心。

周信芳还参与戏曲电影实验,1920年被上海商务印书馆活动影戏部选中拍摄京剧《琵琶记》,在其中扮蔡伯喈。“周信芳是一个全方位的人物,他曾演过话剧、电影,也从其他剧种吸收了很多东西,他创造的不少成果也成为了其他艺术门类的典范。”中国艺术研究院研究员吴乾浩说。

彰显麒派艺术的普遍意义

力求表演的真实、饱满、准确是周信芳对表演艺术的追求。“纪念周信芳先生最重要的是研究他的‘演剧思想’,他创造了除声腔以外塑造人物的方法,虽然产生于传统,但很独特,因为有深厚的民族根基,他的表演最适应上世纪二三十年代极为漂泊的人群。”上海京剧院院长单跃进总结道。

很多人将麒派艺术简单地用“沙哑嗓”来概括,学习麒派的时候把很好的嗓子憋哑了来唱才觉得是正宗,或者看到麒派艺术当中的念白精彩,学麒派的时候只重念诵而不重唱腔,把唱功置于表演艺术的末位,甚至不加研究。“这样的做法显然陷入误区。”戏曲理论家汪人元说。

麒派艺术的普遍意义表现在哪里?“它揭示了流派创作的基本规律,比如有丰富的艺术经历和生活经历,艺术上的博采众长,对于艺术发展和时代潮流的敏锐、准确的判断,但最根本的是扬长避短、发挥艺术独创。”汪人元说。

在周信芳的表演中,台词不再只是背诵句子,而是激荡人心的演讲,步伐不再是动作的模仿,而是诠释英雄人物的方式。“今天我们对周信芳的纪念就是要彰显麒派艺术的普遍意义,推动戏曲的健康发展,学流派不局限于某戏某腔某表演的精彩艺术和技术模仿,更应该看到是如何获得、创造出这些手段,并且神采飞扬地运用于人物塑造来达到戏曲表演至高的境界,尤其还要努力让戏曲随时代前行、与民众共生。”汪人元说。

面临人才断层危机

麒派艺术曾风靡大江南北,周信芳本人也非常重视人才培养,“麒门十大弟子”有陈玉章、高百岁、李如春等,其中很多是各团的名角。“但如今,麒派艺术在发展过程中面临人才断层、青黄不接的艰难局面,令人忧心。”周信芳艺术研究会会长马博敏说。

近年来,麒门弟子大多年事已高,或病重或隐退,重上舞台者寥寥无几,600多出麒派剧目能上演的不过10余出。“新时期以来,政府、社会有识之士已意识到麒派人才的危机,但是周信芳亲授的38位弟子仅存11位,为了让麒派艺术后继有人,他们不顾自己年迈和身体情况,多次示范演出,并在历届麒艺培训班当中担任老师,这才出现了陈少云、裴永杰两位当代麒派的代表性人物。”马博敏说。

但目前,上海的戏校多年来没有麒派的专业老师。从几届麒艺培训班的师资情况来看,教师的年龄是越来越大、人数是越来越少。“在我小时候,各个剧团的麒派老生都不少,现在的数量和其他流派相比不占优势,这是麒派发展面临的危机。当下,上海京剧院有3位优秀青年麒派演员,这已算非常可喜的现象。”麒派京剧表演艺术家陈少云说。