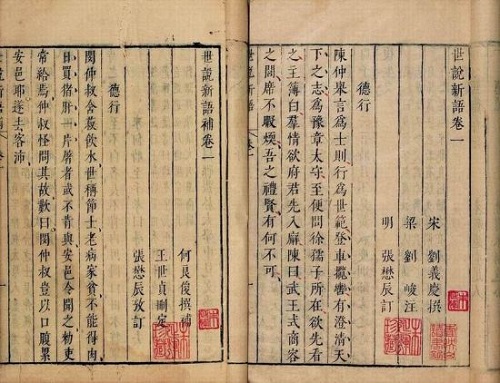

【图语:世说新语】

清谈可以兴邦,清谈表达了一个时代的思想力,比如《世说新语》时代。

那个时代,有思想力的人是万物的尺度,美属于个体,而非王朝。那时的王朝,阴谋横流,太丑陋了,但美的理念却在清谈中觉醒了,清谈成了名士范儿。

清谈,风发了美,美在《世说新语》飞,从玄学美到诗性美,从田园美到山水美,从个性美到格律美,从兵法美到书法美,从人格美到人体美……

宁作我

美的理念从内心醒来,照亮了那个时代士人的姿,士人的态。

在王朝作揖,怎如到山水中去放歌?不是游山,亦非玩水,而是以山水为导游,走向自然美;无需咬文,何必嚼字,以山水为师,游心太玄。内心里有阴云,怎能游心太玄?人不清净,何言太清!

太玄、太清,皆为老庄之道的天地之根。因此啊,天地之美、山川之美还有人格的美是统一的,人与山川相映发,那才美!

人啊人,你要有怎样的怀抱,才能与这无处不在的美相映发呢?

王羲之《兰亭序》诗云:“群籁虽参差,适我无非新。”当“游心太玄”时,那还是把自然作为对象化的认识活动,而“适我无非新”则主体化了,主体性的“我”,与宇宙相映发了。

王羲之的诗,继续“寓目理自陈”,可他于理上并未深究,只是审美,清谈而已,与先秦诸子争鸣迥异。百家争鸣,其实是争霸,一定要有霸气,而清谈,则如同选美,首先要美。

争鸣要“定于一”,而清谈媲美,美怎能“定于一”?

美,源于自我意识,东晋大将桓温问名士殷浩:“卿何如我?”问得很有霸气,这在先秦诸子,定要争鸣一番,可殷浩却莞尔一答:“我与我周旋久,宁作我!”

桓温一问,欲起争鸣,可殷浩却一个华丽的转身,回到自我,使桓温一问落空,而自我之美凸现,这就是“清谈”了。清谈不以理胜,而以美胜。

殷浩在当时是清谈名家,有人问他,为什么要升官就会梦见棺材,要发财就会梦见粪便?他回答说,那是因为,当了官,人就会跟尸体一样腐臭,而财物,本来就是粪土。此语一出,不胫而走,很快就流行了。

后来,殷浩北伐失败,连累了清谈,蒙受误国之冤。其实,桓温攻讦殷浩,却没有怪罪清谈。相反,他对于殷浩的清谈功夫,由衷佩服。殷浩跟王导清谈,桓温去作陪。王导是东晋政权的奠基人,大政治家,王羲之的伯父,满门皆一代名士。两人来回辩难,到了三更。第二天,桓温对人言,听殷、王清谈,真妙不可言。

爱清谈的民族,必定爱美而又思想活跃,必定自由而又充满活力。争鸣趋于力,开拓出两汉大格局;清谈趋于美,美出个大唐盛世。

不是所有王朝,都能像汉唐那样成为中国代表。秦和隋很伟大,但时间很短;宋和明很富有,却亡于异族之手。

世说新语时代,是个文化中国的世界,被士人担待起来。

五胡乱华,乱了王朝,而中国却依然挺立,结果是,五胡都被汉化了。先是匈奴人改姓为刘,以汉朝正统自居,其后,更有鲜卑人全盘汉化……

那时,东西方皆困于游牧民族。在西方,只有帝国在抵抗,而文明却没有投入战斗,其基础早已被掏空,疲惫的罗马帝国,终于崩溃了。

而东方,晋朝亡了,但中国未亡,从文明的根柢里,调动出了民族赖以生存的最伟大的力量——“独立之精神,自由之思想”!

而清谈,便是这一力量落在言论上,是言论自由的个体化形式,尽管还不是普遍的法权形式,但“独立之精神,自由之思想”得以释放。

这力量,不但救亡,还推动文明生长,生出伟大的盛唐气象。盛唐气象并非一蹴而就,而是从世说新语时代的走来,那清谈带来的思想力,在淝水之战时就做了预告。