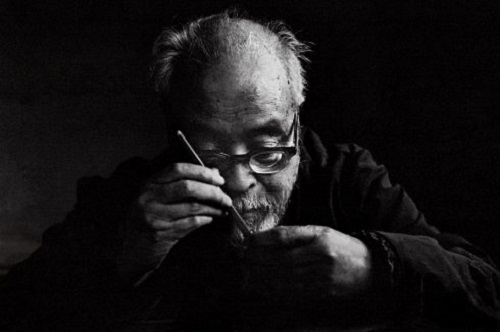

【图语:冯友兰】

冯友兰(1895~1990),字芝生,唐河县人。1919年赴美留学。1923年冯友兰提交了博士论文《天人损益论》并通过答辩,毕业于哥伦比亚大学研究院,获哲学博士学位。回国后,历任中州大学教授兼哲学系主任、文科主任,广东大学哲学系教授,燕京大学哲学系教授,清华大学教授、哲学系主任、校秘书长、文学院院长、代理校务会议主席,西南联合大学教授、文学院院长。1949年任清华大学校务会议主席。1952年调任北京大学哲学系教授并在北京大学一直工作至1990年去世。1955年被选为中国科学院哲学社会科学部委员,后又被选为常务委员,兼任中国科学院哲学研究所研究员。

冯友兰一生著述甚丰,中、英文著作近600万言。20世纪20年代,他出版了《人生理想之比较研究》,谋求解决中西文化冲突的途径。20世纪30年代,他编著出《中国哲学史》两卷本(有英、日、朝文译本),这是近代中国学术研究的重要成果,确立了他作为中国哲学史学科主要奠基人的地位。抗战期间,他撰有“贞元六书”,即《新理学》、《新事论》、《新世训》、《新原人》、《新原道》(有英文译本)、《新知言》,建立了一个有特色的完整的新理学哲学体系。1948年他出版了《中国哲学简史》(原著用英文,有法、意、西、南、捷、日、朝、中文译本),成为世界各国中国哲学史通用教材。晚年又以95岁高龄写成七卷本《中国哲学史新编》,对以哲学为中心的中国古代、近现代文化思潮,对中国哲学与世界哲学的未来,均提出了独到的见解。他是近代以来中国能够建立自己体系的少数几个哲学家之一。他的思想在现代中国哲学史上占有重要地位,在国内外都有广泛的影响。

一、 人生境界说

从人生价值和意义的角度看,冯友兰的新理学哲学体系,是在中国近现代的历史条件下,直接继承和发展了儒家的人生价值观。他把其思想体系的旨趣规定为“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”〖HTK〗(《新原人·序》)〖HTSS〗,这就清楚地表明他极为重视人生的意义和人生的价值,并把这一重要理论问题视为其哲学思想的出发点和落脚点。

正是基于上述的旨趣和宗旨,冯友兰在他的博士论文《天人损益论》〖HTK〗(又名《人生理想之比较研究》)〖HTSS〗中,明确地提出哲学是求好之学。他说:“人乃于诸好之中,求惟一的好(即最大最后的好),于实际的人生之外,求理想人生,以为吾人批评人生及行为之标准。而哲学之功用及目的,即在于此。故哲学者,求好之学也。”而所谓的“求好之学”,就是指确定理想的人生,确定人生的真正价值取向。

但是,新理学哲学体系所追求的目标、落脚点,却是关于人生的真正理想人格、境界和意义。因此,在《新知言》中,冯友兰明确写道:“假使我们只用一句话,说出哲学是什么,我们可以说:哲学是对于人生底有系统底,反思底,思想。”在《中国哲学史新编》的《绪论》中,他又指出:“哲学是人类精神的反思。”所谓人类精神,一般是指作为认识主体和道德主体的知、情、意三者的统一,也就是指人的道德情操的自觉,即对理想人格、理想境界的追求。而这种追求足可以启迪人们:既然生而为人,那么,我们就应该从现实出发去追求人类应有的理想态度,并从中获得对现实生活的坚强而美好的信念。这是儒家传统人生价值观的一贯导向,也是冯友兰人生四境界说的价值和意义的根本所在。

在具体回答人之所以为人和人生意义的问题时,冯友兰以他的新理学为理论基础和逻辑起点,明确地提出了所谓“尽心知性”而“尽伦尽职”的道德准则和价值尺度。所谓“尽心知性”,旨在阐述人之所以为人的“必然之理”。而“尽伦尽职”,用以说明人所要做到的“应该之事”。这样,冯友兰便提出了一种由知“必然”而行“应该”的新理学的伦理道德公式。当然,在他看来,在知“必然”而行“应该”的公式中,其关键是在于人能否“觉解”,也就是人的“知觉灵明”。基于这样的一种公式,冯友兰把人生的意义划分为四个阶段、四种境界;也由于基于这样一种公式,冯友兰具体分析评价了四种境界中人生的不同价值和意义。

冯友兰认为,有觉解是人之理,求觉解是人之性,能觉解者是人之心。所以,人之所以为人,必须追求人之理,成就理想的人格,而欲成就理想的人格,则必然尽心知性,充分发扬固有的“知觉灵明”。在他看来,这种觉解对于每种人生境界和人生意义都是必须的。所以说:“充分发展其心的知觉灵明是‘尽心’。尽心则知性。……人的知觉灵明发展到知性的程度,即有上章所谓高一层底觉解。”(《新原人》)据此而言,判断人生境界和衡量人生意义的根据,并不是以其他的什么标准,其实质仍然是坚持以儒家的尽心知性说为尺度、准则。

从“尽心知性”即所谓觉解出发,冯友兰认为,处于自然境界中的人,由于是“行乎其所不得不行,止乎其所不得不止”(《新原人》),既不懂得行事的意义,也无所谓对人生理想的追求,而是处于一种“无心”即“无我”的精神状态。“无心”“无我”,当然说不上什么尽心知性和尽伦尽职,因此,其行为无法用伦理道德价值的尺度去衡量。

但是,人总是要有所觉解,而觉解首先是开始意识到自我的存在。意识到自我的存在,便必然有所追求,即追求自我的名誉和利益。这样便进入了所谓的功利境界。因此,冯友兰认为,处于功利境界中的人,“都是‘为我’底,都是‘自私’底”(《新原人》)。即在冯友兰看来,处于功利境界中的人虽然有所觉解,但也只是觉解到“生物之理”和“动物之理”,而对于“人之理”、“对于人之所以为人者并无觉解。”(《新原人》)因此,他们只能尽“人心”,而不能尽“道心”;只能知“人所有之性”,而不能知“人之性”。这样一来,他们“虽明知某事应该作,但因受‘自私’的牵扯,而不能作之”(《新原人》)。即还谈不上做到“尽伦尽职”。从这种观念出发,冯友兰认为,一般所谓的英雄才人,大都属于此种境界。这是因为,“英雄才人的为人行事,虽大都可以成赏玩赞美的对象,但亦大都是不足为法,不足为训底。”(《新原人》)明显地贬低了英雄才人行为的道德价值和意义,反映了冯友兰人生价值观的非功利主义的思想倾向。

功利境界之后是道德境界。道德境界既区别于功利境界又高于功利境界。处于道德境界中的人,已经对人之所以为人有了真切的了解,所以称做贤人。两相比较,如果说功利境界中的人只知有小我,那么,道德境界中的人则知有大我;如果说前者只知利我,那么,后者则知利他。一句话,在道德境界中的人已经能够知“必然”而行“应该”,即做到“尽心知性”而“尽伦尽职”。因此,冯友兰进一步指出,功利境界与道德境界的根本区别就在于“义”与“利”或“公”或“私”。他说:“道德境界的特征是:在此种境界中底人,其行为是‘行义’底。义与利是相反亦是相成的。求自己的功底行为,是为利底行为,求社会的利底行为,是行义底行为。在此种境界中底人,对于人之性已有觉解。他了解人之性是涵蕴有社会底。……这些都是人之所以为人之理中,应有之义。”(《新原人》)在这段话中,关于义利关系问题,冯友兰显然是在扬弃儒家传统的义利观的基础上,又有所创新和发展。譬如,儒家传统的“义”与“利”的关系问题,儒家传统基本上重义轻利,而冯友兰则是讲义利兼顾,等等。由于处于道德境界中的人即贤人,能够确切地了解“人之理”和“社会之理”,能够正确地处理义与利或公与私的矛盾,也就必然地会做到尽伦尽职。所以,冯友兰用了很多笔墨对贤人所以能够尽伦尽职作了多方面、多层次的阐述,并许以极高的人生意义和道德价值。现在看来,冯友兰关于尽伦尽职的阐述,对于我们今天纠正见利忘义的非道德思想倾向,对于树立职业道德的观念和敬业精神,无疑是有现实意义的。

可是,在冯友兰看来,贤人虽然能做到尽心知性而尽伦尽职,但是,还不能够做到知天而尽天职。据此,他又提出了天地境界,认为这是人生的最高境界,而处于这种境界中的人被称为圣人。他说:“天地境界的特征是:在此种境界中底人,其行为是‘事天’底。在此种境界中底人,了解于社会的全之外,还有宇宙的全,人必于知有宇宙的全时,始能使其所得于人之所以为人者尽量发展,始能尽性。在此种境界中底人,有完全底高一层底觉解,此即是说,他已完全知性,因其已知天。他已知天,所以他知人不但是社会的全的一部分,而并且是宇宙的全的一部分。不但对于社会,人应有贡献,即对于宇宙,人亦应有贡献。”(《新原人》)这段话似乎有些费解,其实说白了也就是儒家一贯倡导的“仁者与万物一体”、“天人合一”的思想。这是因为,在冯友兰看来,处于道德境界的贤人,固然做到了尽心知性而尽伦尽职,但还只是停留在社会领域,还不可能参天地之化育。只有尽心知性知天,不仅尽伦尽职而且奉天事天,才能超越自我与非我而自同于大全、“体与物冥”,达到“万物皆备于我”即高扬人的主观精神的境界。所以,冯友兰又把天地境界的特征概括为“极高明而道中庸”,从天人关系和人我关系方面做了进一步的规定和阐述。

所谓“极高明”,系指新理学处理天人关系的准则,其核心就是知天、事天,使人的主观精神与新理学的“理”完全合而为一。所谓“道中庸”,则是新理学处理人我关系的准则,虽然处于平常之中,却能尽到天伦天职,不勉而中。因此,关于“极高明”和“道中庸”的关系,冯友兰指出:“圣人的境界是超世间底”,“即世间而出世间,就是所谓超世间。因其是世间底,所以说‘道中庸’,因其又是出世间底,所谓说是‘极高明’。即世间而超世间,就是所谓‘极高明而道中庸’。”(《新原道》)这就是说,在人生境界方面,要贯彻出世主义原则,即“极高明”;在行事即人我交往方面,则要执行入世主义原则,即“道中庸”。因此,“极高明而道中庸”即是一种出世和处世相统一的精神境界,又超越于出世和入世之上,所以,冯友兰又把天地境界称做超越的境界。因为,达到这种精神境界,既可以超越于自我的经验,又可以超越于理、大全等理智,而保持人的主体精神的自乐自足。处于这种精神境界的人,无论是在逆顺、贵贱、生死等情况下,都可以始终坚持自己的人格尊严和崇高的气节。