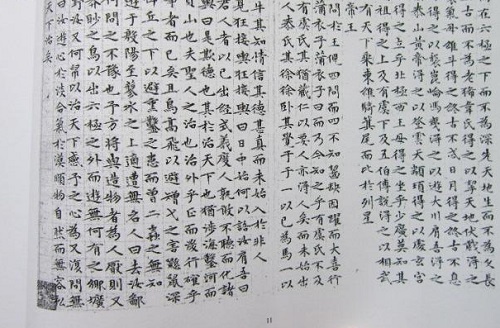

【图语:庄子南华经】

庄子既反对“江海之士”的避世,即抛弃世界而隐迹山林,也不赞成儒家的入世,即卷入国家政治生活而居于庙堂,而是主张藏迹于世界的世俗生活当中,又与这个世界保持距离。据此,我们可以用庄书中本有的一个词——“游世”,来概括庄子的处世之道。“游”,既是“若即”又是“不即”,既是“若离”又是“不离”。陈鼓应曾指出:“庄子处于人间世则表现为一种与现实保持一定距离的艺术性的游世态度。”是的,庄子游世态度的艺术性,正在于他与世界所保持的适当距离。这个距离既可以保证其承担所必须承担的如“事君”、“养亲”等责任与义务;又可以保证其生命远离危险,实现其“逍遥游”的人生理想。

一、反对避世

很多人都误以为,庄子狂放超迈,遗世独立,如大鹏翱翔于九万里苍天之上,视世俗社会如敝屣,殊不知庄子很清楚地意识到世俗社会是无法彻底放弃的。与儒家一样,庄子很明确地认识到人是社会关系中的人。但与儒家陶醉于人的诸种社会关系中不同,庄子更多地只是出于对无可奈何的命运的接受。在《人间世》篇中,庄子这样写到:

天下有大戒二:其一命也,其一义也。子之爱亲,命也,不可解于心;臣之事君,义也,无适而非君也,无所逃于天地之间。是之谓大戒。

“大戒”即大法,它“无所逃于天地之间”地存在于人的生命之中。自从降生的那一刻起,人就被套进命运安排好的“君臣之义”与“父子之亲”的限制之中,不可抗拒,也无法逃避。我们知道,庄子是主张安命的。既然要安命,那么处于社会关系中的个体,就应当对血缘亲情与社会秩序,承担最起码的责任与义务,那就是“爱亲”与“事君”。可见,庄子并没有将世界当作“身外之物”而舍弃,而是将其视为与身体血脉相连的存在。

正因为此,表现在早期隐士中,如伯夷、叔齐那样逃避世界、隐居山林的做法,是庄子所不取的。从社会一般的道德标准来看,离群索居的隐者,无论出于什么样的初衷,都会遭遇到一种道德困境。正如子路评价隐者的一段话“长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦”(《论语·微子》)所揭示的,隐者对高洁人格的追求,是以放弃君臣父子等基本人伦为代价的,而放弃了基本人伦,就等于放弃了人之为人的起码要求。尽管对于社会的一般道德标准,庄子是颇为质疑和疏离的,但这并不意味着他完全抛弃了这套人伦法则。对于父子之伦,《养生主》篇中讲到:“缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”可见,养生的一个重要目的,就是赡养父母;而对于君臣之伦,即使在庄子所向往的“至德之世”中,庄子仍然为君王保留了位置,如《天地》篇中所说的“上如标枝,民如野鹿”,还有《应帝王》篇中的“泰氏”与“明王”。这都说明,庄子其实在一定程度上,顺应了他所处的那个社会的主流道德意识,如事君、养亲等。既然不能放弃人伦,那也就意味着人必然生活在这个社会当中。

隐者之所以要离群索居,大凡是想告别世俗的喧嚣纷扰,维护内心的宁静与人格的高洁,江海山林正为他们提供了这样一个远离人尘的条件。而庄子也同样主张远离世俗欲求,以保持内心的澄明淡泊。正因为此,庄子常被误以为也是一个主张避世的人。这是对庄子的重大误解。

诚然,一般而言,静谧空旷的山林,较之于沧海横流的尘世,的确更利于人们的精神修行。庄子说:“大林丘山之善于人也,亦神者不胜。”(《外物》)但这并不意味着身处山林,就一定能够提升自己的精神境界。《让王》篇中有一个例子:中山公子牟谓瞻子曰:“身在江海之上,心居乎魏阙之下,奈何?”中山公子牟向瞻子的请教,实际上就展露了他虽退居江湖,却仍然心系俗世的困惑。在庄子看来,对功名利禄不能忘情的人,即使隐居到山林的腹地,也无法排解他的尘忧。

不仅如此,隐居山林还有可能成为以退为进的政治筹码与沽名钓誉的手段工具,也就是“仕宦之捷径”。我们知道,隐士既然要避世,那就意味着应该从世人的视野中彻底消失,然而事实上吊诡的是,自许由、务光以来,隐士却往往因为他们的身隐而显名。这是因为古代帝王,很多都以“野无遗贤”标榜自己政治的清明,如果有那么一个人怀才而隐,“天子不得臣,诸侯不得友”,那么他的“隐”这一行为本身,反而成了一种招引世人注意的“显”。如《外物》篇中的“纪他”,就是因为率弟子隐于窾水,而获得了“诸侯吊之”的殊遇。再如《新唐书》中的卢藏用,通过假装隐士,居住在京城附近的终南山中,最后引起了朝廷的注意,达到了做官的目的。成语“终南捷径”即是来源于此。

这样看来,隐居山林可能为修心悟道提供便利,也可能成为市井之徒谋取官职名利、成全贪欲妄念的最佳门径。据此,人们就有理由对隐者隐居的动机表示怀疑,即怀疑他们是否以隐居为手段,变相实现显达的目的。六朝的孔稚珪曾在《北山移文》中,对那些“虽假容于江皋,乃缨情于好爵”者,即表面上隐居山林、实则贪图高官厚禄的假隐士,进行了激烈的声讨和揭露。宋代的陆游也曾赋诗一首:“志士栖山恨深,人知已自负初心。不须更说严光辈,直由巢由错到今”(《杂感》),对传统所提倡的隐士文化提出了质疑。由此可见,避世与修心之间,并不存在必然关联。

正因为这样,庄子认为,选择在哪里居住,这完全是一个外在形式的问题。因为这只涉及到“安身”,与“安心”毫不相关。对于一个有志于悟道的人而言,“身”是否隐无关紧要,重要的是“心”隐。《缮性》篇中有一段话很值得我们注意:

虽圣人不在山林之中,其德隐矣。隐,故不自隐。古之所谓隐士者,非伏其身而弗见也,非闭其言而不出也,非藏其知而不发也,时命大谬也。当时命而大行乎天下,则反一无迹;不当时命而大穷乎天下,则深根宁极而待,此存身之道也。

根据许慎《说文解字》的说法,“”是“德”的古字,而“”字从“心”,这说明“德”总与心相关,“德隐”也就是“心隐”。可见,圣人之所以能成为圣人,乃是因为其心隐。而正因为圣人能做到心隐,所以他不再需要“自隐”,即把自己隐匿到山林中。而对于“古之所谓隐士者”这一部分文字,刘成纪则发掘出了如下深意:“真正的隐士,并不一定隐身不见,一言不出,寸知不发,或者像伯夷、叔齐那样满怀着对现实的不满到首阳山饿死,而是要在精神上保持‘反一无迹’、‘深根宁极’的状态,让心灵之隐作为判断一个人是否是隐士的最后因。”的确,庄子心目中真正的隐者,并非隐遁山林的避世之人,而是那些寄居于人间世中,却仍然能够在心灵上远离这个尘世、不为世俗欲求所牵绊的人。

而那些避世的隐士,则恰恰只注重形式上的身隐,故而为庄子所不屑。《刻意》篇中说:

就薮泽,处闲旷,钓鱼闲处,无为而已矣。此江海之士,避世之人,闲暇者之所好也。……若夫不刻意而高,无仁义而修,无功名而治,无江海而闲,不道引而寿,无不忘也,无不有也。淡然无极而众美从之。此天地之道,圣人之德也。

不难发现,隐逸山泽、栖身旷野的“江海之士”、“避世之人”并不是庄子所推崇的人格,相反却是一种刻意自鬻、舍本逐末的表现,而只有那种“无江海而闲”,即无论身处何种境地,内心仍能保持闲淡的人,才是真正的得道圣人。庄子的意思仿佛是说,如果一个人真的能做到心中淡然,那么他自然可以无所不适,无往不可,即使在污泥浊水中打滚,也不会玷污心性的洁净,又何必多此一举,跑到山林江海之中静修隐居?这不是“刻意”是什么?

庄子曾说:“兼忘天下易,使天下兼忘我难”(《天运》),意思是说,让世界忘记自己,比让自己忘掉世界要难得多。在庄子看来,做一个“忘天下”的避世之人,其实并不很难,你只管逃到一个绝少人烟的地方,譬如山林中隐居起来就行了;难的是你真正拥有一颗淡然的心,甘心隐匿在熙熙攘攘的人群当中,摒除一切邀名之欲。《人间世》篇中有句话说得很好,曰:“不择地而安”,即无论身处何地都能葆有心境的安宁,《则阳》篇中还有另一种形象的表达,曰“陆沉”,即形体存在于喧嚣陆市之上,而心灵却能沉静下去,陶渊明的“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏”(《饮酒》),所展现的就是这样一种精神境界与生存体验;而那些隐居山林江海的避世之人,则是在“择地而安”,更何况他们还有可能“择地亦不安”,就像庄子所说的“坐驰”(《人间世》),即形体稳坐不动,而心灵却驰乱不已。显然,“不择地而安”比“择地而安”是一种更高的人格境界,因为“不择”意味着随顺与无为,而“择”则暴露了其刻意与机心。俗语所说的“小隐隐于林,大隐隐于市”讲的也是这个道理。

由此可见,庄子是不会主张世人效法那些避世之人的,因为那种弃绝人世、隐居山林的行为方式,一来有违命运的安排,抛弃了君臣父子等基本人伦,推卸了人所应承担的最起码的责任与义务;二来太过刻意,且往往止于逐末,而遗忘了根本;更有甚者,还有可能以隐邀名,以名渔利。许抗生曾指出:庄子“并不是要人脱离现实世界,而是要在现实的社会中日常的生活中实现精神的超越。这就是要在平常的生活劳作中体悟人生的意义和价值,而获得人生的愉悦和自由。”⑤ 这个见解的确深谙庄子。庄子所倡导的一切生存理念,都是立足于俗常的人间世的。在庄子看来,真正的得道之人,乃有一种“不择地而安”、“无江海而闲”的自然和闲淡,并不需要借助身隐来实现心隐,也不需要借助山林来明其心志,他们“自埋于民,自藏于畔”(《则阳》),与普通人一样,劳作生活,养亲事君,不显山,不露水,和光同尘,不与世相忤,只默默地在心灵深处,践行着对本真、独立与自由的追求,体会着天地之中的大道之美。