一九五一年,六十二岁的陈寅恪在经历了战乱、流离、贫病等种种困厄后,终于在岭南安顿下来,并在迎接“新时代”潮流的同时逐渐远离自己旧日耕耘的学术领域。这一年他作《文章》一诗道:

八股文章试帖诗,宗朱颂圣有成规。

白头宫女哈哈笑,眉样如今又入时。

(一作“白头学究心思喜,眉样当年又入时。”)

该诗借古说今,以“白头宫女”自比为“玄宗旧朝”之人,一方面冷眼旁观“入时”文章的流行,另一方面孤守自己的文章义例。诗中所用的唐诗典故也恰与前一年陈先生正式定稿的一部著作有关,即《元白诗笺证稿》。之所以说避开了“入时”文章的作法,大概是因为该书部分承用了传统的“笺注”释诗的体例,但另外也有陈先生自己考据、释证的空间,以笺为体,以证为用,故合称“笺证”。

陈寅恪画像

元白诗研究在陈氏学术体系中的地位

此书中的一些重要篇章完成于其隋唐二稿刊布之后(见蒋天枢《陈寅恪先生编年事辑》135页“一九四四年”条),而在《笺证稿》完成之后,陈先生便着力于《柳如是别传》的撰写,可以说“元白诗”研究乃是连接其中年的中古史研究和晚年明清诗史研究的节点,亦是一个过渡——《笺证稿》在内容上是讲唐代史,在方法上则开辟了叙述“钱柳因缘”的“以诗证史”。就前者而言,《元白诗笺证稿》、《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治史述论稿》三稿组成一个唐史研究系列,分别侧重于有唐一代的社会文化史、典章制度史和政治史的研究(此据蔡鸿生先生归纳,见蔡鸿生《仰望陈寅恪》125页);就后者而言,打通文史则是陈先生晚年自测学力的要求,在《柳如是别传》中他谈到钱谦益的学术领域是:“盖牧斋博通文史,旁涉梵夹道藏”,紧接着就用这几个字来比拟自己一生的学术轨迹:“寅恪平生才识学问固远不逮昔贤,而研治领域,则有约略近似之处。”所以若将诗史研究放入陈先生的学术体系来看,“元白诗”研究无疑是其整个学术脉络的重要分支。

就以诗文证史事的可行性而言,陈先生是根据中国诗自身的特点来考量的,据其授课笔记记录云:“中国诗虽短,却包括时间、人事、地理三点……外国诗则不然,空洞不着人、地、时,为宗教或自然而作。中国诗既有此三特点,故与历史发生关系”,故而“元白诗证史即是利用中国诗之特点来研究历史的方法”。为何在众多唐诗篇什中取元白诗来考证历史?陈先生直接提出的原因有三点,大致是:

一、时代关系(元稹、白居易二人俱在中唐,时段上不前不后)

二、唐人诗中看社会风俗最好

三、留传较多

第三点可不置论。就第二点来说,《笺证稿》中《新乐府》部分的笺证很能代表元白诗所展现出的唐人社会风俗,即如《上阳白发人》一篇所谈到的唐代妇人有所谓“时势装”的流行装束,而陈先生通过分析证明了开元天宝年间与贞元元和时代所流行的妇女装束是完全不同的。另外,对于“大家遥赐尚书号”一句中“大家”一词的考证则道出此词乃是唐代宫中对皇帝的习惯性称呼,而“尚书”则是女性宫官的一种称号。

上边谈到的第一点乍看起来似乎并不成其为理由,但就陈先生自己的研究历程来看,在《笺证稿》之前的中古史研究在时段上是从魏晋六朝一直到周齐隋唐之初,《隋唐制度渊源略论稿》详于初唐,而《唐代政治史述论稿》一书也仅是唐代政治史的一个纲要,具体史事多有待于填充,这是《笺证稿》所以一方面接续《略论稿》的叙述并补充《述论稿》中不及详述的一些重要问题之由。

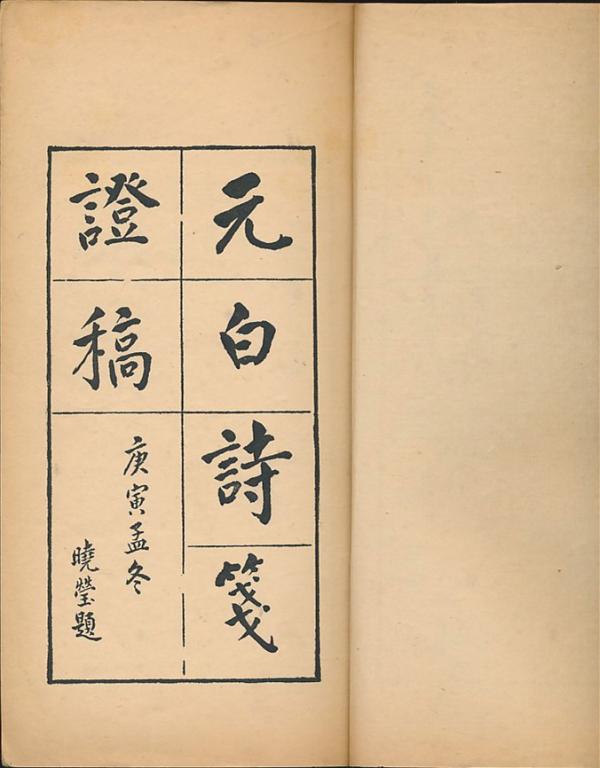

《元白诗笺证稿》扉页

另外,为何恰恰是中唐的诗宜于解读唐史?若在历史语境下分析,则应从科举与文人关系的角度来看。在中唐时期,通过诗赋应举而取得政治地位的文人逐渐形成一个社会阶级,而此社会阶级的一个突出表现即在文学方面的成就,无论是后来所通称的“古文运动”还是“元和诗体”都是在这个时段发轫,故在文学史研究上意义重大。还有,从这一时段诗文所透露出来的时代信息,可以考察其政治语境以及背后不同主体乃至于群体的政治意识,这是极有利于政治史研究的。陈先生自己也总结到,“唐朝的诗,对于避讳较少”,诗人自然而然地便将前朝故事与当代治乱在诗中融会起来,鉴于元白二公当日的政治地位和留下的众多往来诗篇,以元白诗研究中唐历史不可不说是陈先生的一个睿见,而特定的人物与时段有特定的研究方法,加上陈先生特具的诗才,集中体现在《长恨歌》等长篇笺证中。