3月20日下午,在三星堆遗址新发现的6座“祭祀坑”里出土的半张黄金面具刷屏了。面具宽约23厘米,高约28厘米,经过阶段性修复之后,轮廓逐渐清晰。黄金面具只是已出土的500余件重要文物之一,目前,三星堆遗址考古工作仍在有条不紊地进行中。

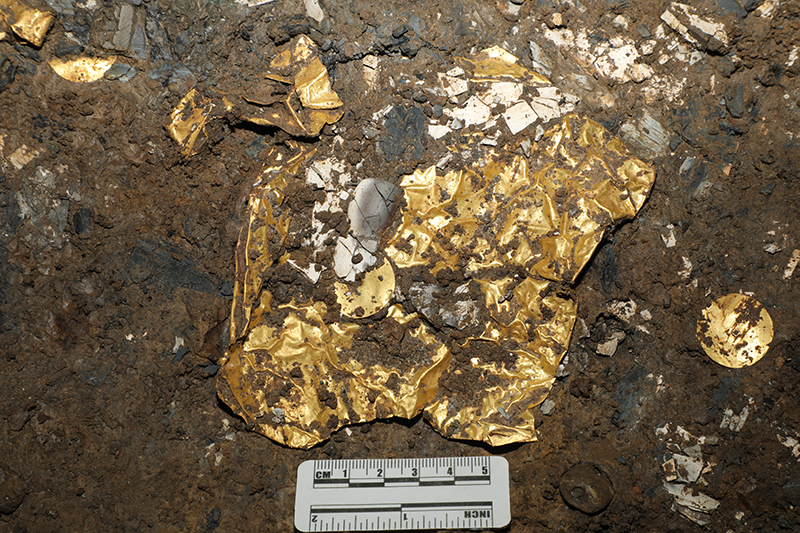

5号“祭祀坑”出土的黄金面具

“蚕丛及鱼凫,开国何茫然。”这些文物有何用途?又有什么特别的来历?一部辉煌古蜀王国的历史仍有许多未解之谜等待解答。此次三星堆遗址考古的新发现,必将丰富和深化我们对三星堆文化的认识,为古蜀文明描绘出更加清晰的模样。

新发现:有助于完整认识三星堆

“2020年10月至今,四川省文物考古研究院在1986年发掘的1号坑和2号坑的区域开展考古勘探与发掘,基本明确了三星堆遗址‘祭祀区’的空间格局。”四川省文物考古研究院研究员、三星堆工作站站长雷雨介绍,这次新发现的6座“祭祀坑”分布于三星堆城墙与南城墙之间三星堆台地东部,周围分布着与祭祀活动有关的矩形沟槽、圆形坑和大型沟槽式建筑等。

三星堆遗址“祭祀坑”布局位置图

“广汉名区,雒城旧壤……其东则涌泉万斛,其西则伴月三星。”三星堆遗址是四川盆地目前发现夏商时期规模最大、等级最高的中心性遗址。1986年发掘的1、2号“祭祀坑”,揭示了一种全新的青铜文化面貌。

三星堆1、2号“祭祀坑”发掘者、四川文物考古研究院原副院长陈显丹表示,“新发现的六个‘祭祀坑’与之前的两个相比,坑型都为长方形,基本形制与朝向一致,出土文物种类相似,但出现了很多新器形。”

金面具残片

鸟型金饰片

新发现的6个“祭祀坑”平面均为长方形,规模在3.5至19平方米之间。目前,3、4、5、6号坑内已发掘至器物层,7号和8号坑正在发掘坑内填土,现已出土金面具残片、鸟型金饰片、金箔、眼部有彩绘铜头像、巨型青铜面具、青铜神树、象牙、精美牙雕残件、玉琮、玉石器等重要文物500余件。

牙雕残件

北京大学文博考古学院教授孙华认为,三星堆“祭祀区”的新发现有助于解决长期悬而未决的学术问题,比如最基本的年代问题和性质问题。“这次新发现了6个‘祭祀坑’,对周围也进行了详细地勘探,为完整认识当时的礼仪空间、宗教思想乃至所反映的宇宙观念提供了非常重要的资料。”孙华说。

新实证:反映古蜀文化与中原文化的密切联系

“尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。”自1986年“一醒惊天下”之后,三星堆那些造型独特的珍贵文物留给世人无尽的遐想。

玉琮

铜尊

“此次发现的铜罍、玉琮以及铜器纹饰都在中原地区能够找到祖型,是古蜀文明与中原地区频繁交流的有力物证。铜尊与长江流域其他地区同时期的铜尊特征相似,是长江文化的生动体现。”四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所长冉宏林说。

陈显丹也认为,此次考古发掘出现的新器形,既反映了与中原文化有密切联系,也揭示了古蜀文化在文明交流中吸收融合为己所用的创新。

铜罍及铜头像

国家文物局副局长宋新潮表示,三星堆遗址考古成果充分体现了古蜀文明、长江文化对中华文明的重要贡献,是中华文明多元一体发展模式的重要实物例证。

“1986年以来,在四川盆地及其周边的湖北、陕西、云南、甘肃等地,都有不少新的考古发现和研究成果。由此,我们可以把这次三星堆遗址考古的新发现,放在一个更宽阔的时空框架内进行分析、比较研究,更加清晰和深刻地了解三星堆文化的历史源流,更加准确地解读长江文化在中华文明中的重要作用。”宋新潮说。

新举措:考古发掘与文物保护齐头并进

时隔30余年,再次对三星堆遗址进行考古发掘,科技的作用日益凸显。

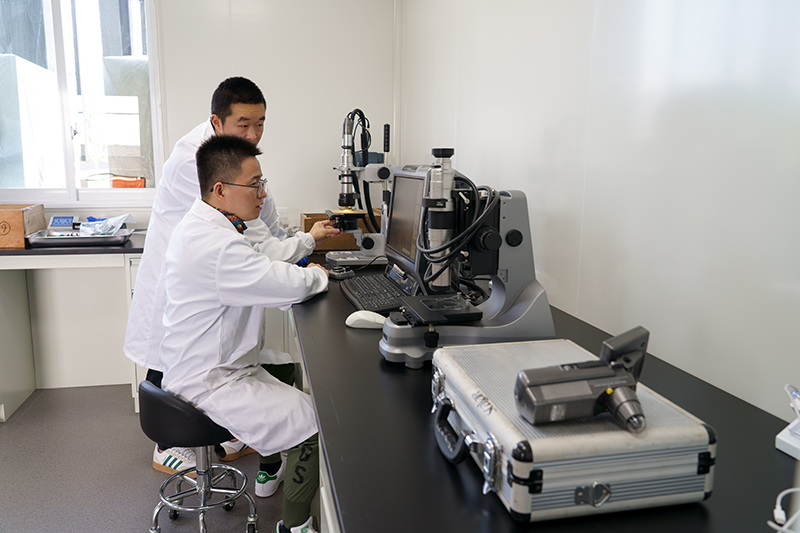

现场保护实验室显微观察出土文物

据悉,考古发掘现场设有考古实验室,实现考古出土文物与文物保护无缝对接,此举属于首创。冉宏林介绍,“从人员编制、专家建构到设施设备配置及具体工作操作这一系列流程,各个环节都有文物保护人员参与其中,为出土文物‘保驾护航’。”

此次发掘,考古工作者充分运用现代科技手段,建设考古发掘舱、集成发掘平台、多功能发掘操作系统,在多学科、多机构的专业团队支撑下,构成了传统考古、实验室考古、科技考古、文物保护深度融合的工作模式,实现了考古发掘、系统科学研究与现场及时有效的保护相结合,确保了考古工作高质量与高水平。

考古大棚远景

此外,发掘工作秉持“课题预设、保护同步、多学科融合、多团队合作”的理念,协调中国社会科学院考古研究所、北京大学、四川省文物考古研究院等国内多家科研机构和高校参与,形成考古、保护与研究联合团队。

三星堆“祭祀区”考古发掘专家咨询组组长、中国社科院学部委员、中国考古学会理事长王巍认为,国内多单位、多学科参与三星堆“祭祀区”发掘研究工作,堪称一流的考古发掘大棚、工作舱、实验室设施,是努力建设“中国特色、中国风格、中国气派”考古学的探索与实践,对构建起考古发掘现场预防性保护的新模式具有引领、示范作用,为下一步科学发掘取得重要成果打下了坚实基础。

(四川省文物考古研究院供图)