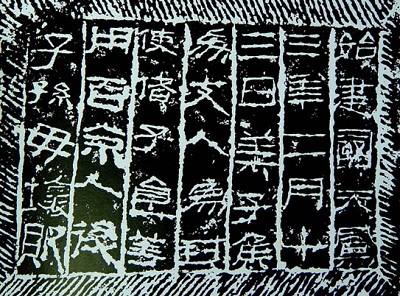

【图语:汉代,莱子侯刻石】

【名称】莱子侯刻石

【年代】汉代

【简介】莱子侯刻石刻于新莽天凤三年(公元16年),刻石长79厘米厘米,宽56厘米,厚52厘米,为天然长方形青灰色层岩,刻石隶刻7行,行5字,计35字:“始建国天凤三年二月十三日,莱子侯为支人为封,使偖子良等用百余人,后子孙毋坏败。”字外有边框,刻石字迹清晰,刻痕显露,保存完好。

在刻石的右侧石面有清嘉庆年间发现这块刻石的题记:“嘉庆丁丑秋,滕七四老人颜逢甲、同邹孙生容、王补、仲绪山得此于卧虎山前,盖封田赡族,勒石戒子孙者。近二千年未泐,亦无知者,可异也。逢甲记,生容书”。莱子侯刻石现保存于山东省邹城市博物馆。

【图语赏析】

刻石中有“天凤三年”字样,按:天凤三年为公元十六年,此时隶书尚处朴质阶段,字形、笔画略存篆书意味。对此刻中的“莱”字,有作“嶪(去山字头)”字者,有作“叶”字、“业”字者,迄无定论;对此石之真伪,也有争论。冯云鹏《金石索》云:“此石虽非后人伪刻,亦系当时野制,无深长意趣。”其实民间野制,不见得就缺乏意趣。此石书法古拙苍简,骨气洞达,用笔圆劲有篆意。诸城王金策说:“不知原刻正以朴拙倍见古情;今人无事不胜古人,惟朴拙万不可及。”此话是颇有见地的。颜逢甲题记称此刻“与曲阜《五凤二年刻石》、《水平鄐君》摩崖,是一家眷属。”方朔《枕经金石跋》也说它“以篆为隶,结构简劲,意味古雅,足与孔庙之《五凤二年刻石》继美。”瞿中溶《金石文编》评其书云:“此刻结体秀劲古茂,在《上谷府卿》、《祝其卿》二坟坛石刻之上,尚是西汉文字,可宝也。”此石与《鲁孝王刻石》以及《祝其卿》、《上谷府卿》二坟坛石刻同为西汉著名刻石,由此可以考见汉隶从古隶向今隶过渡的踪迹。山东峄城王氏有翻刻本。刻石书法古拙奇瑰,气势开张,丰筋力满,趣味横生,熔篆籀之意写隶,清方朔《枕经堂金石书画题跋》:“以篆为隶,结构简劲,意味古雅。”西汉传世书迹甚少,通过此石,可窥西汉书风。

据文物专家考证,莱子侯刻石实际上是从古隶到典型汉隶的一种过渡性书体。西汉的隶书,流传下来的书迹很少,堪称是石刻中的“熊猫”。清代以前发现的西汉石刻,只有五凤刻石、麃孝禹碑、莱子侯刻石等。 其中莱子侯刻石更为出色,它体现出作者渊博娴熟的传统功力和勇于标新立异的卓越艺术才华。清代的杨守敬曾评其“苍劲简质”。清代著名金石学家方朔评价“以为篆隶,结构简劲,意味古雅,为西汉隶书之佳品”。文化大师郭沫若曾在二十世纪六十年代致函邹城文物部门,称莱子侯刻石“世所罕见,金石研究必从解读此石开篇”。另外,莱子国作为我国古老文明的发祥地之一,是五千年文明史的重要组成部分。莱子侯刻石对于考证莱夷文化、莱子国的历史也有着重要的价值。