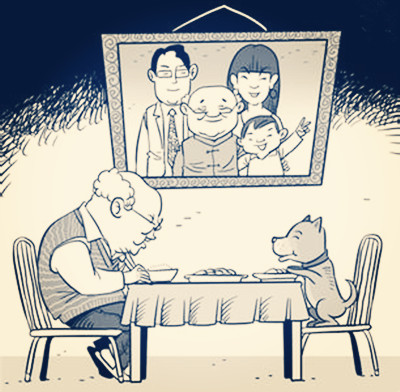

【图语:关注空巢老人(资料图)】

歌曲《常回家看看》久唱不衰,常让孤独的老人泪流千行。如今,新老年法把“常回家看看父母”作为条款写进了法律,以法律的形式规定了子女对父母的“精神赡养”。“常回家看看”规定:家庭成员应当关心老年人的精神需要,不得忽视、冷落老年人;与老年人分开居住的,应当经常看望或者问候老年人;用人单位应当按照有关规定保障赡养人探亲休假的权利。

现代社会发展进行着前所未有社会大流动,儿女远离家园成为常态,由于工作繁忙和亲情看望意识缺乏,常使“回家看看”成为老人前所未有的奢侈品;更有些儿女“一去不回头”,孤独老人常与孤独陪伴,天天愁云纠结而过早衰老,甚至过早萎靡死亡,“走时双亲健康,归来荒芜苍凉”。

“空巢老人”问题多多

我国1.85亿老人中,有一半过着“空巢”生活。从人口结构和年龄层次分析,我们面临的未来,不仅“未富先老”,还多半“老而空巢”,且愈演愈烈。中国社科院心理研究所曾对2000多个老年家庭进行调查,对比空巢与非空巢老人的生活状况。他们发现,独居组、夫妻同住组、非空巢组的生活状况有明显差异。独居老人,觉得无聊,以“闲坐”为主的人相对更多。独居组老人出现“孤独寂寞心情”的比例,也显著高于另外两组。

空巢老人与非空巢老人的心理健康及主观幸福感有什么不同?上海市黄浦区精神卫生中心、上海交通大学医学院附属精神卫生中心的周荣山、潘忠德、谢斌、蔡军等人对此进行了社会调查。一系列量表的对照显示,空巢老人的一般健康状况、生理、情感等评估明显低于非空巢老人。

“空巢老人的生命质量相对较低”,其报告指出:7.8%的空巢老人存在焦虑情绪,非空巢老人仅2.7%;15.6%的空巢老人存在抑郁情绪,非空巢老人仅9.4%。这显示空巢老人存在不同程度心理问题,主观幸福感明显低于非空巢老人。

“由于子女不在身边,失去相应的社会支持和情感交流对象,常感到孤独和寂寞,对自己的存在价值表示怀疑,容易陷入无趣、无助的状态,这些负面情绪长期存在,易引发空巢综合征。”有关专家指出。

据调查报告分析,空巢综合征可以导致内分泌、中枢神经的紊乱、免疫功能的下降,易诱发或加重冠心病、高血压、支气管哮喘、胃及十二指肠溃疡等疾病。一些空巢老人还容易患老年痴呆症。此外,心理健康也容易出问题。如何帮助空巢老人解决身心问题,需要引起家庭、社会、政府的重视。

“常回家看看”扣问世人孝心

“这辈子,你还能和父母相处多久?”是最近网络上流传很广的一道“亲情计算题”。中国人的平均寿命是72岁,就算父母有幸活到85岁,算一算,这辈子你到底还能和他们相处多久?

网友“陌路花开”的回答让人心生酸楚:“这辈子,我也许只能和妈妈相处25天了。毕业之后留在重庆上班,一年也就春节回家一次,真正在家的时间不超过5天。5天里,大概还有3天出门应酬、聚会。剩下的时间除了吃饭睡觉和上街购物,真正能陪妈妈的时间大概只有20小时。我妈妈今年55岁了,如果上天眷顾她能活到85岁,在她最孤独的那30年里,我能在她身边的时间不超过600小时,也就是25天,还不到一个月!”

西南大学心理学院心理咨询中心主任汤永隆也做了这道题:“我妈妈今年70岁,住在台湾,我每年会休假1个月。假设她活到85岁,我回家每天都能陪她8小时,那么我还能陪她3600小时,也就是150天。当然,这是最理想的状态,没有疾病、意外,没有额外的应酬,实际时间肯定还会缩水。”

这样一算,触目惊心,这就是我们真正与父母相处的时间!

“百善孝为先”, 孝道是中华民族的传统美德,孝敬父母在古人那里是无可替代的第一重要事,难道人类文明在轰隆隆向前行进了五千多年时,伦理道德反倒要退后到人类原始以前吗?

赡养老人,要物质更要精神

老年人权益保障法规定,子女对自己的父母有赡养的义务,赡养包括生活上的照料、经济上的供养、精神上的慰藉。所以完整的赡养义务应该包括物质供养,精神慰藉和生活照料三个方面。

父母进入老年后,父母子女间的社会角色发生了变化,子女由被抚养人变成了赡养人,由社会的弱者变成了强者,而父母则由抚养人变成了被抚养人,由社会的强者变成了弱者。他们为社会辛勤劳动,贡献了毕生的精力,为子女操劳终身,为家庭作出了巨大的贡献。在他们年老体弱,丧失劳动能力时,理应得到社会的尊重、子女的关怀,他们更需要亲情的慰藉。

老人似小孩,但比小孩有尊严;老人怕孤单,但有强烈的自我保护心理;老人很脆弱,但为了子女不把脆弱写在脸上。老人从以往的强者成为现在的弱者,保护弱者是强者的历史责任,无可抗拒,也是自然规律。所以,作为子女就必须想老人之所想,急老人之所急,办老人之所盼。这既是一种赡养,也是一种尊重,更是一种义务。

此次新《老年法》把“常回家看看”纳入法律法规,给老人一份法律权利,给儿女一份法律义务,以法律推动亲情孝敬走进新时代,则是法治精神的升华。这对于匮乏亲情看望的儿女也是心灵震撼,虽说带有硬性的强制,但唤醒的却是儿女亲情良知,不再坚守给钱给物就是孝敬的误区。在送礼不如送健康的语境下,送“常回家看看”给老人带来的亲情满足、精神振奋、幸福健康是不可估量的,谁能不为这种立法叫好呢?

孝道是中华民族的传统美德,之所以在现代被写进法律,恰恰反映出因主客观原因这种美德在现代的缺失。当道德缺失之后,一条法律规定就能将其挽回吗?答案或许是否定的,但至少这是法制社会的一种进步,“常回家看看”入法目的就是希望全社会都来关心、关爱老人,形成良好的敬老、爱老氛围。