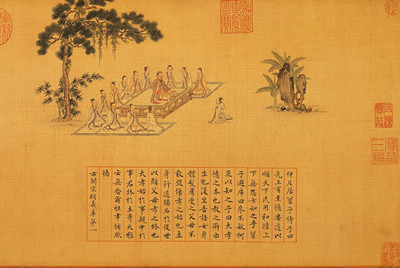

【图语:《孝经》开宗明义章第一】

【开宗明义章第一】

这部经第一章就是开门见山把根本的义理开显出来。依照唐玄宗的《御注》和邢昺的《正义疏》,《正义》这个注解里面把章题一个字一个字的开解,“开宗明义章第一”,“开”就是张的意思,就是你要彰显。“宗”是什么?宗是本,本就是根本。根本是什么?根本实际上就是道,要把这个自性开张出来、彰显出来,用什么?用孝。所以孝道是开解、开显自性宝藏的钥匙,因此称为性德。“明”就是显,明显,“义”就是义理,把这个自性的义理,所谓道理,把它明显化。“章”这个字也就是明的意思,就是分开每一段来使义理很明显,这叫章。“第一”,我们知道这是按照章的数目字来排列,这是第一章,因为这一章是总说,把孝的道理说出来,后面的各章都是注解第一章的,所以第一章是整部经的主旨之所在。

【仲尼居。曾子侍。】

唐玄宗在《御注》里面讲,“仲尼”是孔子的字号,“居”是闲居,闲坐著。这是日常生活当中,孔老夫子有一天正在闲坐著。“曾子”是孔子的弟子,在旁边侍坐,“侍”就是侍坐。因为这个“侍”是学生在老师旁边服侍老师,有的时候是站著,有的时候是坐著,所以侍立、侍坐都可以。在这里,因为后面讲到曾参避席,就是从自己座位上起来,那可以推测到,当时曾子是陪著夫子在坐著。邢昺的《正义》有一段文字解得很好,“正义曰:夫子以六经设教,随事表名。虽道由孝生,而孝纲未举,将欲开明其道,垂之来裔。以曾参之孝,先有重名,乃假因闲居,为之陈说。自摽己字,称‘仲尼居’;呼参为子,称‘曾子侍’”。这是讲孔老夫子为什么要注解,就是写这部《孝经》。这再次说明是孔子亲手所著的,因此它的地位完全跟六经相同,统统出自圣人之手。所以,孔老夫子以六经设教,就是儒家的学问。六经虽然它的名题不同,因为根据你所学的科目定名,譬如说礼、乐、书、数,这些不同的名字,随事表名。“虽道由孝生,而孝纲未举”,六经、六艺统统都是为了帮助我们证道的,证道就是所谓的回归本性本善,回归人之初,人的本来面目。孝是最好的帮助我们回归本性本善的方法,所以叫道由孝生,孝是德之本。有谈到德是道的相,而孝是德之本,所以从孝入手来成就道德是最方便。但是如果对孝的道理并不明了,“孝纲未举”,这时候夫子,圣人,就要为我们立教。所以“欲开明其道”,就阐述说明了这里面的道理。“垂之来裔”,让后人,我们这些后学,都能够了解。

因为曾参是以孝子之名著称,他是从小跟母亲在一起相依为命,家里也很穷,曾子对于他的母亲还有父亲都是非常孝敬,真是纯孝。有一天他上山去砍柴,结果家里来了客人,母亲不知道如何接待,就慌了神,想到怎么样把曾参赶快唤回来,于是就咬自己的手指,这一咬手指,十指连心,心就痛,结果谁的心痛?山上的曾参他心就觉得痛,他就知道家里是不是出了什么事,就赶紧从山上跑回家来,来看母亲出了什么事,才知道原来是客人来了。他母亲说我不知道怎么样把你从山上唤回来,所以就咬自己的手指。曾参的这种纯孝到了极处,跟母亲有这种感应。古人完全是用真诚之心来感应,这是纯孝的感应。曾子他是大孝子,因此孔老夫子要讲《孝经》当然要对他来讲。所以这是假借曾子做为对象,用问答的方式来陈说孝道。他自己讲自己的字号,所以是“仲尼居”,夫子自己写文章写“仲尼居”。写曾参,参是名字,对他尊重,就用子。所以老师对学生也是很尊重的,他用曾子,不用曾参,所以用“曾子侍”。曾子是夫子的传人,学识也非常渊博,他每天都用反省的功夫,所谓“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”跟人家一起共事有没有忠诚?跟朋友在一起交往有没有讲信用?老师传下来的有没有真正去落实?习就是落实,吾日三省,最后成就圣贤。所以后人把他尊为宗圣,所以他也是夫子的传人,尤其是在孝道方面。所以夫子为什么要对曾子讲《孝经》?他自己做到,虽然他行孝方面做得很好,但是对理还并不是很明了,或者是明了得并不圆满,所以夫子跟他讲《孝经》。

“仲尼居,曾子侍”,这个“侍”,就可以想像一组图画,曾参在夫子旁边必定是毕恭毕敬侍奉在老师身边,随时听候老师的命令,对老师那种恭敬、谦敬,我们就知道他一定能够传承夫子之道。所以一个老师他希望传道给什么样的学生?必定是对老师有诚敬、谦恭的态度。对老师恭敬就是对道的恭敬,所谓尊师重道。曾子为什么能这么尊师?因为他是孝子,所以师道是建立在孝道的基础上。古代的圣贤学问都是师道,儒、释、道三家统统都是师道,用现在的话说就是教育,不是宗教。这个教育,师道,要建立在孝道的基础上,所以《孝经》是根本的经典,儒、释、道三家都以孝为根基。

【子曰。先王有至德要道。以顺天下。民用和睦。上下无怨。汝知之乎。曾子避席曰。参不敏。何足以知之。子曰。夫孝。德之本也。教之所由生也。复坐。吾语汝。】

孔老夫子首先发问,可见《孝经》是无问自说的。为什么孔老夫子不等学生提问他自己先说?因为这个道理太深妙,学生可能提不出来,所以孔老夫子他自己先提出来,说“先王有至德要道”,这个“至德要道”就是孝道。唐玄宗的《御注》说的,“孝者,德之至、道之要也。言先代圣德之主,能顺天下人心,行此至要之化,则上下臣人,和睦无怨”,这是注解经文第一句。所以孝道,这是德的究竟圆满,道,这是讲到方法,什么方法?开发我们自性宝藏的方法,道之要,要就是关键。换句话说,只有行孝才能够把德行之圆满,把自性的宝藏开显出来,这就是回归本性本善,成就大圣。所以古代的帝王,圣王,都用孝来治理天下,能够顺民心。为什么能够顺民心?因为这是人的本性本善,本来就是这个样子的,你用孝来顺民心,自然民心归顺。所以要推行政治、要推行教育,最重要是什么?用孝,孝治天下,推行孝道教育,这么做就能够教化天下的国民,使到上下君臣之间都和睦,没有怨言。

这里的“先王”,尤其是讲孔子眼中的古圣先王,一般讲历史上讲有三皇五帝,五帝就是到尧舜为止,尧舜以后,舜让位给禹,禹可以说是夏朝的开始,禹的位置就不是禅让,他是让自己的儿子继承,就是启,启继承,开始了夏朝。夏朝完了以后是商朝,商朝完了以后是周朝。所以叫三代,三代的王也叫三王。所以先王一般是指五帝和三王。古代的这些帝王都是有圣人的道德,他们都有所谓至德要道,所以能够服众,他自己本身把孝行做得圆满,然后以孝心对待大众。像舜王,最明显的例子,家里父母这样虐待他,好几次想要把他置之于死地。譬如说有一次让舜下井里干活,他的父亲和继母,想要谋害舜,让舜下到井里就往上填土,想把舜活埋,幸亏舜他有同父异母的妹妹给他事先报信,所以他事先已经在井里挖好通道通出去,没有死。回到家里好像没事一样,不仅是对父母毫无抱怨,没有这种怨言,连怨恨的心都没有,还是这样的恭恭敬敬地行孝,这叫至德。心里面没有对立、没有冲突,在他眼里父母永远是好人,只有自己做得不够好。所以他这种境界,徐醒民老先生在讲解《孝经》当中,他说这种境界已经是出离六道轮回的境界,不在三界当中。佛法里讲的三界六道,三界是欲界、色界、无色界。众生因为迷惑颠倒造业,所以在这个六道三界里面轮回。最大的迷惑是什么?自私自利,跟人的对立,跟人起冲突。你看舜他没有,父母这样虐待他,他对父母一点的冲突、矛盾、对立都没有,这是圣人的境界。所以感动了天地,感动了当时尧王,请他出来治理国家,把两个女儿嫁给他。所以你看就是因为他有这个孝心,得到幸福的家庭。他两个女儿都是非常贤慧的,来到舜的家里面侍奉公公婆婆也是尽心竭力,没有以公主之身分自居。后来经过二十八年的治国,尧王看出这个人真是圣人,就把王位传给他,禅让,所以舜得到的是天下。因此孔老夫子赞叹舜,这个是至德,他的德行堪称为圣人,而富有四海,宗庙享之,子孙保之。做为帝王,他德称为圣人,德为圣人,尊为天子,他的尊贵做到天子,他的富,四海之内都是他的财产,而且子孙绵延不断都纪念他,后人以宗庙来祭祀他,这可以说是一个人达到圆满的成就。在他当时治理的天下国家真的是风调雨顺,人民幸福和睦,天下太平,用我们现在话说,和谐世界,他那时候达到了。凭什么达到的?就是一颗孝心,以孝来治理天下,这是先王的要道,因此能够让天下人和顺,让国民百姓和睦,上下都没有怨言。

夫子讲到至德要道,他就问曾参,说“汝知之乎”?你知不知道先王的至德要道是什么?曾子立即从座位上起来,因为原来是坐著的,现在听到老师提问,马上就起来,这是对老师的恭敬。“参不敏,何足以知之”?我并不是聪敏的人,怎么可能知道先王的至德要道?这句话,我们看到曾子是如此的谦虚,谦虚的人才能受教。如果是态度傲慢,对老师不尊敬,那肯定学不到真实的东西,没有真实学问。大学里的学生很难真正学到东西,为什么?就是因为他们对老师的这种恭敬心没有。像在美国教书,这些学生们能把老师当作朋友就算不错了,不会把你当作老师的。上课的时候还拿著可乐,甚至边喝边吃,吃著零食,更有甚者,可以把两个腿放在前面的椅子上大大剌剌的坐著这样听讲课,老师站在台上讲,他就这么坐在台下听。你看这样的心态,他能学到什么东西?什么都学不到,所学的都是皮毛的常识,对他的人生毫无用处。所以我们了解,一个人真正能够尊师重道,他才有受教的基础。所以我们在传统文化里面从事教学,倒是发现有不少人对于老师很尊敬,他能尊敬老师那就是尊重道业。所以当老师看到这样的学生,孔子看到曾子这么样的恭敬谦卑,夫子必定是把他平生所学和盘托出,不这么样教导这样的好学生对不起他。

所以,曾子说“参不敏”,我并不聪敏,“何足以知之”?怎么可能知道先王的至德要道?多好的一副受教的态度,这是谦虚,但是也是真诚的话。确实,曾子虽然他有大学问,而且行孝也做得很好,但是跟孔子境界还差一个等级,所以对孝的体会还并不是那么圆满,对先王的至德要道能体会一些,可是不是足以知之,足就是满足,不是圆满的体会,能体会得一部分,但是不圆满。谁能体会得圆满?只有圣人体会圆满了,曾子还不是圣人,他是贤人,贤人跟圣人还差一个等级。所以曾子在这里就请教,先王的至德要道,请老师为我详细的解说。所以你看,孔子见到曾子如此的谦敬,那必定是毫无保留的说出来。下面说“子曰:夫孝,德之本也,教之所由生也”,这说了两条。这个“夫”就是语气助词,没有意义的,就是孝。先王的至德要道是什么?就是孝,一个字。这个字能什么样?以顺天下,民用和睦,上下无怨,也就是现在梦寐以求的和谐世界,就一个孝字就能做到,它是“德之本”,道德的根本。为什么说是道德的根本?因为孝是天性,人本来就有孝德,这就叫性德,是从他的本性里面流露出来的。本性就是道,流露出来的就叫德,所以孝它就是本性自然的流露,不用人教的。你看看一个小孩子,很小,一个婴儿,他对他母亲这样的依恋,完全是没有丝毫的那种隔碍,跟他母亲是心连著心,不会离开母亲一步,母亲对孩子也不会离开一步。所以父子有亲,父母跟儿女那种亲情是天性。所以行孝就是顺著这个天性而行,因此称为德之本,根本在此地。所以只要把这个德之本保持一生,对父母的那种亲爱永远保持,而且能够发扬光大,把这个孝心对待所有的人,这种人就叫圣人。所以圣人,并不是说某人天生就是圣人,或者某人天生不可能成为圣人,不是这样的,每个人都能成圣人。如何成圣人?把我们这个天性保持一生不改变,把我们的孝心扩展到对一切人、一切事、一切物,这就是成圣人。

“教之所由生也”,这个教就是圣贤的教育,从这里出生。邢昺的《正义》中说,“案《礼记·祭义》”,称曾子云:“众之本教曰孝”,本教就是根本的教育,教什么?教孝道,教之所由生也。《尚书》:“敬敷五教”,《尚书》里面提到的五教,就是五种方面的教育,具体说是哪五种?“解者谓教父以义,教母以慈,教兄以友,教弟以恭,教子以孝。举此,则其余顺人之教皆可知也”。这也就是谈到五种教育,教父亲,父亲要做到义,义就是义务,父亲的义务是什么?养育孩子,教育孩子,子不教,父之过,母亲的责任就是她要慈祥、慈爱,对孩子关怀,关怀里面必定是有教育。所以父母要承担起父母的这分责任,尽到这个本分。兄弟之间兄友弟恭,兄弟之间互相的关怀,兄长照顾小弟,小弟恭敬兄长,在一个家里面,如果是没有父亲的话,兄长就要负起父亲的责任,长兄为父。教子以孝,就是做儿女的,他的本分是什么?孝顺父母,这孝顺涵盖面很广,不仅是对父母,对兄弟能够行悌这也是孝,所谓“兄弟睦,孝在中”。《尚书》里讲的五教,就是教给我们,在家庭里面要尽到自己的本分,做父亲的像个父亲,做母亲的像个母亲,做兄弟的像个兄弟,做儿女的像个儿女。通过这样的人伦关系,我们一推演,“举此,则其余顺人之教皆可知也”,从家庭的人伦关系推广到社会上的君臣、朋友这些关系,以后成家立业了,还有夫妇关系。所以五伦关系,父子、君臣、夫妇、兄弟、朋友,这些伦理的、道德的教育,根本就在于教孝,所以称为“教之所由生也”。

孔老夫子跟曾子正在互相的讨论,夫子以发问的形式来开展教学。夫子说古圣先王有至高无上的品德,非常重要的道理,能够顺应天下民心,能够使人民生活的和睦安乐,上下、贵贱各阶层都能够和睦相处,没有怨恨,你知道这是什么样的至德要道吗?曾子听到这句话,他马上就直起身来,因为原来是侍坐在夫子的身旁,听到夫子发出这样重要的提问,于是赶紧就直起身。当时古人他们的坐法,一般都是双膝跪著坐在脚跟上面这种坐式,所以很容易就直起身来,就不一定是站起来,至少是身体直起来,就等于是跪著,叫长跪。跟老师报告,说曾参并不聪明,怎么能够圆满地体会和了解先王的至德要道?这是谦虚,也是实话。曾子虽然是个大孝子,但是对于孝道的深广的义理还是不如孔老夫子所解得深,所以他立即向老师请教。老师就跟他讲,“夫孝,德之本也”,这是道德的根本,“教之所由生也”,这是一切圣贤教育的源泉,所有的教育都从这里出生的。

五教是讲父子、兄弟,人伦方面的这种教育。人伦讲伦理,古人讲的五伦关系的这种教育。五伦就是道,为什么称为道?因为道是自然的法则,不是人为创造的。五伦关系,父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信,这五种关系人天生下来就要面对的,它不是一个法律规章制度规定的,是自然的法则,所以称为道,随顺著道这就叫德。所以父子有亲的亲就是德,父子的关系本来就是一种亲爱的关系,因此父子之间的亲情是随顺著道,这叫德。君臣之义,所谓君就是领导,对于下属要仁慈,这是义,下属对领导要忠,这也是叫义。夫妇之间互相的关怀,分担起家庭的任务,一般男的主外,女的主内,先生担负起家庭的经济支柱、经济来源,太太担负起教养孩子,这叫有别,别是有不同的分工,有分别。分工合作,大家同一个目标,就是传承家道,培养好的后代。

古时候虽然是男主外、女主内,但是男女是平等。现代人在男女本来平等的关系上面,互相分工合作就是平等,他在这个平等关系上面却又加上一个男女平等的口号,非得让女子也要出来工作,结果女子既要在外面挣钱,又要养活家里的孩子,双重的任务,这个重担就压在女子的身上,而女子教导孩子的这种天职却被削弱。所以孩子现在从小没有得到很好的教育,没有得到父母的关爱,长大了都不孝顺。对父母不孝顺,出去工作怎么可能对领导尽忠,怎么可能对国家、对人民真心诚意的尽义务?都是自私自利,争名夺利,因此搞得社会没有过去的那种纯朴。现在我们要提倡构建和谐社会,就要重视家庭伦理的教育,所以夫妇有别这就很重要。太太的使命—教养儿女,一定是比先生的使命更伟大,为什么?因为先生挣钱挣少一点,最多是一个家里面生活贫困一点,还能够维持下去,假如说太太没有很好的教好儿女,这个家道就此断绝,这个儿女长大成为一个社会的渣子的话,这是家庭的悲哀,也是社会的悲哀。所以女子的使命比男子更伟大,怎么可以说重男轻女?中国古代可以说是重女轻男,女子的使命比男子更是崇高、更是伟大,为什么?不孝有三,无后为大,女子是承担起养育后代的这种责任。这个后代不是说光生出来就叫后代,正是要教养他们,让他们能够传承家风、传承家道,让祖宗的基业得以保全,得以发扬光大,这叫有后。如果养一个败家子,哪怕是祖先几代人辛辛苦苦积累的基业,就在他手上就败光了,这能够叫有后吗?所以五伦关系里面,夫妇这一伦这是一个核心。

长幼有序、朋友有信,这都是德,德一定是随顺道,所以古人的教育都围绕著伦理道德。从哪里出生?从教孝开始。这个道理是极深极广的,因此孔夫子就叫曾子说你“复坐”,你再坐下来,我要好好跟你谈谈,“语汝”,就是我跟你好好说一说,孝道的理很深,事很广。看这句话要晓得,夫子对曾子说让我们坐下来好好听,我们不要想到说这是夫子跟曾子说的,跟我们没关系,这样就很难得到圣贤经典的益处。学习圣贤的经典,最关键的是要直下承当。夫子跟曾子说的就是跟我们说的,我们就进入了夫子的现场,在聆听夫子的教诲。我们也要像曾子那样,曾子是给我们做榜样,我们要学习他对老师那种谦恭的态度,这样才能受教。所以一个人读圣贤经典能不能够受益,这主要是个态度问题。所以看到这句“吾语汝”,这个汝,大家也觉得这是对曾子的,跟我没什么关系,好像袖手旁观,在旁边看看戏,这样不得益处。所以这个汝就是讲的我们,曾子是我们的代表。

【身体发肤。受之父母。不敢毁伤。孝之始也。立身行道。扬名于后世。以显父母。孝之终也。】

这句话就是讲孝的层次最开始、最基础的,就是“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,我们的身体要爱护,为什么?身体得之于父母。我们从哪里来的?是父母的受精卵慢慢长大的。所以我们本来不存在,完全就是父母的那个小细胞慢慢长成的,所以我们跟父母本来是一体的,因此我们的身体就是父母的身体,不仅是得之于父母,真的就是跟父母是一体的。所以爱护自己的身体就是爱护父母的身体,所以对于自己的头发、皮肤,这是最小的这些器官,都要爱护,不可以毁伤,这是孝的开始。我们要了解夫子的这种说法里面还有深意的,既然这个身体就是父母的身体一体,那父母他们的身体呢?他们也有父母,他们的身体也是我们祖辈的,爷爷奶奶这一辈的身体,他们也有父母,父母上面又有父母,一直追溯到我们的祖先,所谓炎帝、黄帝,我们都是炎黄子孙,再追溯上去那就更久远了,可谓是过去无始,都是一体的。所以祖先的这些儿孙,炎黄子孙,哪个不是跟我们一体?真的是一体。要是用生理的分析,我们人类都有相同的基因,所以长得才是基本相像,所以人类本来也是一体的。所以我们要把这颗孝心扩展,一开始是爱自己的身体,然后扩展到爱父母的身体,爱我们长辈的身体,爱所有人的身体,天下的人跟我都是同胞,跟我都是一体,所以当看到我们的同胞们遇到苦难,一定要伸出援手,像帮助自己那样帮助他们,这是孝道。

中国四川省汶川县发生了七点八级的大地震,而且这个地震波及到十三个省和直辖市,灾情非常严重。我们看到有四川地震灾区近万名的死亡人数,另外其他省分,像甘肃、陕西,也都死伤很多。我们的国家领导人,面对这种灾难,立即采取行动,就在地震的当天晚上,中共中央政治局常委会立即召开紧急会议,进行商讨抗震救灾的工作,胡锦涛总书记亲自主持会议,而且做出重要的指示,要求尽快的,尽全力的抢救伤员,确保灾区人民大众的生命、财产安全。所以会议马上决定,立即组织解放军武警部队和民兵、医疗的人员等等,赶赴现场全力救援。温家宝总理也亲自赶赴灾区,看到这些伤亡的人员,温总理都流眼泪。因为救灾的工作很有困难,确实灾情很严重,而且地震导致这些房屋的倒塌,地面的地块的移动,使救援部队比较难进入现场。但是温总理强调,一定要抓紧时间抢救,把救灾抗震的工作放在重中之重,要把伤亡人员程度降到最低限度。

国家领导人这样全力以赴的带领著各级的官员来抗震救灾,我们也很感动。正好看到《孝经》第二章“天子章”,“天子章”就是讲国家领导人如何行孝,经文上有一句话说,“爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海,盖天子之孝也”。所以一个领导人,古代叫天子、叫皇帝,现在我们称为国家主席、总理或者是总统,他们该怎么样尽孝?对待自己的父母双亲尽孝,自己的爱心和敬心对待父母,养成这一颗纯孝的心,对待一切的百姓都是以这颗心,自己以身作则,把这个爱心扩展到全国的人民,这是身教,这是德。不仅身教,而且用言教,言教什么?大力的提倡伦理道德的教育,像八荣八耻的这种社会主义荣辱观,要加强未成年、青少年的思想道德教育建设,这都是言教。所以德教,德是身教,教是言教,加于百姓,刑于四海,这是自己做好榜样,天下的百姓、人民都效法他,都向他学习。不仅是国内的人民仰慕他、效法他,国际上的各国的人民都对他尊敬,都佩服、都效法,这是孔子说的圣王,这叫天子之孝。所以国家领导人在灾情严重的情况下能如此的尽心竭力的话,国民自然就响应,很多的单位、团体、个人,纷纷伸出援手,出钱的出钱,出力的出力,还有献血的,把这些爱心送到灾区人民那里。我们的恩师净空老教授他也是立即做出行动,马上就捐出一百万去赈灾,而且他号召学佛的人,号召这些四众的弟子伸出援手,大家共同发心来帮助救援。

所以孝心它的根本就是爱心,看待一切人就犹如看待自己父母一样,对一切的男子当作是父亲一样孝顺,对待一切女人都像对待自己母亲一样的爱敬,所谓《弟子规》讲的“凡是人,皆须爱”,看到他人的身体的毁伤就好像自己毁伤一样。所以,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”,这个始的意思不仅有开始、有基础这个含义,还有根本,因为根本是什么?根本是这一体的爱心。因为身体发肤跟父母是一体,全国人民,乃至全世界人民,身体发肤都跟我是一体,所以我们都不敢毁伤。不仅不敢毁伤,要尽心竭力的去帮助他们,让他们得到安乐。能够做到这一点,自然能够立身行道,扬名于后世,就自然能够使父母显耀。这是孝之终也,终是终极,到达了究竟圆满。唐玄宗《御注》里面有一段话是解释这段经文说“父母全而生之,己当全而归之,故不敢毁伤。能立身行此孝道,自然名扬后世,光显其亲,故行孝以不毁为先,扬名为后”。这是讲到为什么不敢毁伤?因为父母生我们的时候是全而生之,我们从父母那里出来是整一块完全的出来的,不是一个头是头、手是手,分开来之后,生了以后才把它组合而成,不是的,生出来就是一个完整的人。所以我们就有这分责任把这个父母的产品要保全,一直到终老,全而归之,还给天地。有这分心自然他就对身体发肤都不敢毁伤,这是讲到孝之始。“能立身行此孝道”,有这种孝的理念,保全自身的完整,到保全自己品格的完全,这样叫立身。终身奉行,不辱其身、不辱其德,这样自然名扬后世,光显其亲。因为你是个孝子,大家都尊敬你,后世的人都向你学习,像舜王,大孝!四千多年以后的今天,我们依然在传诵他的美德,这是光显他的父母,讲到舜就一定会讲到舜的父母,讲到曾子必定是讲曾子的父母,所以父母得到光显。这是讲到孝的所谓先和后,以不毁为先,以扬名为后。

宋朝大儒、礼部尚书邢昺,对于唐玄宗《御注》的解释《正义》里面说的,“《正义》曰:言为人子者,常须戒慎,战战兢兢,恐致毁伤,此行孝之始也”。这是讲到我们身为人子,常常要戒慎恐惧,担心自己德行有亏缺,很谨慎地做人,这个谨慎自然就能够保全我们的身体。譬如说不至于违犯刑法被抓去惩治,甚至杀头、枪毙,这就不能够保全其身。不仅要保全其身,还要保全我们的德行,做人要做得堂堂正正,不可以有辱于父母,所以平时要懂得戒慎恐惧,战战兢兢,如履薄冰,如临深渊,每一言、每一行,乃至每一个念头,都要观照,知道对还是错、是善还是恶。如果是对的、善的,要把它发扬下去,要维持、要保持,如果是错的、恶的,就要把它放下,赶紧要丢掉,把这个念头甩掉,把言行纠正,能够这样去做人,自然他就不会有辱其亲。所以他恐致毁伤,担心毁和伤,这个毁后面讲到,毁就是亏辱,伤就是损伤。所以这个毁是就德行上来讲的,怕亏欠了道德,怕污辱了自己的名誉,污辱了自己的门楣,伤是对身体而言,不能够有所损伤。如果是造恶、犯罪,譬如说跟黑社会结成团伙,在黑社会的这些互相的争斗当中有伤,甚至会死掉,这都是不孝。又譬如说犯罪,犯了罪以后被加刑,这都是有所损伤。也不可以自杀,自杀那是很大的罪过,这是大不孝。所以这是孝之始。

邢昺《正义》里面又说,“又言孝行非唯不毁而已,须成立其身,使善名扬于后代,以光荣其父母,此孝行之终也”。所以行孝不是只停留在不毁伤其身,不毁伤其德,还要进一步的提升,所谓“成立其身”。这是什么?要立大志做圣贤,立身行道,才能使善名发扬于后代。像我们现在提起孔老夫子,没有人不赞叹,没有人不恭敬,都知道这是至圣先师,万世师表,孔子是他父母所生,所以讲到孔子必然会想到他的父亲叔梁纥,必然会提起孔母。还有孟子,孟子是亚圣,孔子是至圣,孟子效法孔子,他也做圣贤了,提起孟子自然也会提起孟母。所以让父母得到光荣这是孝行之终。因此真正大孝叫显亲,让父母名誉显耀于历史。而这么做不一定要帝王才做得到,平民百姓都能做到,二十四孝里面有帝王,像舜帝、像周文王、像汉文帝,这些是皇帝,也有平民,像老莱子,我们知道他能够年纪很大,还为了让自己的父母得到欢愉,故意扮成小孩子的样子蹦蹦跳跳,来讨父母的欢心。七十多岁的老人都能这么做,这是尽孝,他是平民;曾子他也没有做大官,他也不是帝王。所以真正能够把孝道做到很纯,这样的话父母的名声也都能够得到显耀,甚至比帝王的名声更为显耀。我们看完一部历史,可能真正能够记得起皇帝的名字的那些人数不多,大概是每个朝代的开国的皇帝和最昏庸的皇帝,但是很多皇帝的名字我们都记不得了,但是讲到二十四孝我们人人都晓得,讲到二十四孝的孝子必定会提起他的父母,所以能够让父母得到光荣,这叫扬名。

所以邢昺说,“若行孝道,不至扬名荣亲,则未得为立身也”。所以行孝必定是要让自己的德行达到圆满,才能够真正做到扬名荣亲,如果达不到德行圆满,扬名荣亲,那不可以称为尽孝,因为什么?立身没有圆满。所以我们看到儒释道三家的圣人,孔老夫子、老子、释迦牟尼佛,他们都不是做皇帝的,也不是做大官的,他们是做教育的。孔老夫子曾经周游列国十四年,很希望谋取个一官半职来推行他的周公之道,可是没有诸侯敢用他,所以他自己最后收取学生,教化大众,这是做个教育家。老子更是淡泊名利,归隐山林,留下一部《道德经》垂世。释迦牟尼佛本来他可以做皇帝的,他本身就是太子,但是王位也不要了,出家修道,然后教化众生四十九年,讲经说法三百余会,这是办学,讲了三百多场。这三家的圣人都为我们显示真正行大孝,他们的立身、立德都达到圆满。而怎么样达到圆满?从事教育的工作,教育的工作是最利益大众的一种工作,这种教育必定是圣贤的教育。

《礼记》里面有一篇“祭义”,它有一段话说,“父母全而生之,子全而归之,可谓孝矣。不亏其体,不辱其身,可谓全矣”,这讲的意思就是我们的身体是父母所生,很完全的身体,就要完全的回归天地,让身体,这是父母的一部分,得以保全,这叫孝。但是这从身体上讲是不亏其体,可是德行比身体更重要,要不辱其身,这叫做全。所以全而生之,是父母不仅生我们的身命,而且同时随著身命的产生就有了慧命,慧命就是我们德行、道德的这个生命,我们灵性的生命,我们也要懂得保全,不能够亏辱。所以这段话讲的意思,前面讲孝之始,后面讲孝之终,互相是融通的,孝之始它包含了孝之终,孝之终当然也涵盖了孝之始。所以“身体发肤,受之父母”,它的意思当然也涵盖了要“不辱其身”。因此“身体发肤,受之父母”是教我们懂得自爱、懂得自重,爱自己的身,更要爱自己的德行,爱自己的品格、节操,不能够让它受辱。当然在浅显的这方面,也要懂得保护自己的身体,像我们的起居饮食规律健康,这都是保护好身体,这都属于自爱。现在很多人生活规律可能不健康,到晚上睡觉他不睡觉,早上起来他不起来,吃的东西也不健康,吃的一些工业产品,所谓垃圾食品,这都是什么?让身体受到亏损,这也是不孝。所以一个真正的孝子,他必定是生活当中每一点、每一滴、每一时、每一处都很谨慎。

孝子的生活是很有规律的,早上必定是三点多钟起床,晚上十点钟之前必定要躺下睡觉。因为什么?中医告诉我们,一天都有四季,春夏秋冬,所谓春要发,夏是长,秋是收,冬是藏。春天是早晨三点到九点,夏天是九点到下午三点,秋天是下午三点到晚上九点,冬天是晚上九点到第二天早晨三点。所以人睡眠的时间最好是在冬天,冬眠,就是晚上九点到三点这段时间入睡,不可以太晚。如果是晚上十一点钟以后还不睡,那就会很伤身体,第二天怎么睡都补不回来。早晨起来就开始运动运动,不用很剧烈的,动一动,看看书,一日之计在于晨,早起之后其实一天都会生活得很调理。有的人早上起得很晚,七、八点钟起来,一看时间很紧了,赶快随便抓一个面包边走边吃,然后去上班,赶车,急急忙忙慌慌乱乱,整一天的情绪都受到影响。这是什么?他不懂得健康的作息,长此下去身体一定受不了,这叫短期行为。

饮食习惯要健康,吃素是健康的。现在的肉不能吃,为什么?养猪的、养鸭养鸡的,统统都给它打这些生长素、这些荷尔蒙,还有是打免疫的针、打催生长的针、抗病毒的针,打的都是化学药品,那个肉都变质了。所以我们的恩师有一次到北京城外的一个很大的养鸭场去看,拿了一只小鸭子放在手上,像一个手掌这么大,我们老师看到,像这么大的鸭子,总该有一、两个礼拜了,结果养鸭场的人告诉他,这只鸭子是昨天刚刚出生的,就像吹气球一样把它吹大。为什么它长得这么快?都是给它打化学药品,所以两个礼拜就长大,就可以拿到市面上去卖。那个养鸭场给北京烤鸭提供了三分之一的产品的来源,你想想现在的肉怎么能吃?所以吃素好。吃素,当然现在农民常常用这些化肥、农药,所以那个菜也都有这些化学药品,也很麻烦。最好的是什么?吃有机的蔬菜,或者最好是自己种的。自己要是没这个条件种,专门买市场上有机的这些食品。所谓有机食品是不用化肥、不用农药生长的新鲜的食品。大米、这些面包统统都有有机的,买这些来吃,这样的话身体不会那么容易受到损伤。你看现在人这么多奇奇怪怪的病,而且最多的一种,我们听到的,是什么?脑心血管的病,像中风、脑血栓这些病。什么原因?吃肉让血管硬化,这个是最重要的原因,所谓病从口入。还有肝病、肾病,这都是比过去多了好几倍的。为什么会出现这些问题?都是吃出来的。我们知道肝是解毒的,肾是排毒的,食品里头都有毒素,吃到身体里面,肝就要解毒,肾就要排毒,但是毒太多了,肾和肝负担过重,出毛病了。所以现在常常听到肝硬化的、肝癌的,或者是尿毒症、肾衰竭,统统都是跟这些不健康的饮食有关。所以讲到“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,我们现在也很有感慨,很希望全国共同来推动有机饮食和素食,这是保证我们国民的健康,这是由对自己身体不敢毁伤,这小孝,扩展到对国民身体的爱护,提高国民健康素质,这是大孝。我吃素吃了十几年,真的身体还不错,没有去看过医生,没有上过医院,没什么大病,一般小风寒感冒也不用吃药,那都不算病。这说明什么?健康饮食、生活规律重要,这本身也是尽孝。

身体发肤还有一层的意思应该来谈一谈,夫子的教诲其实里头的意思很深很广,可以开解得很细致。我们的身体既然是受之于父母,就跟父母是一体,当父母需要的时候,我们是可以连自己的身体都贡献出来的。所以古代常有听到所谓割股疗亲,为了给父母治病,把自己大腿上的肉割下来做为药引子。现在同样也有这种感人的这些事例,在二00五年年初评出了十大感动中国的人物,其中有一位叫田世国,他是在广州市的一名律师,当时三十八岁。他的母亲在二00四年患了尿毒症,只有换肾才能够让他母亲康复,可是找肾源很不容易,所以田世国就决定把自己的一个肾捐出来贡献给自己的母亲。而且不敢告诉他母亲,要瞒著她,为什么?因为他母亲很爱自己的子女,如果知道自己因为有这个病连累子女要献肾,他说他妈妈宁愿跳楼都不肯接受的,所以就瞒著他的母亲在医院里做换肾手术。手术当天母子俩分开被推入手术室,医生就从田世国身上切下这个肾,移植到他母亲的身上。手术也很成功,后来母子两个人都康复出院,而出院的时候他母亲还不知道自己身上这个新的肾是来自于她儿子的。后来医院的医生深受感动,把这个事情报到中央电视台的“感动中国人物”的评选委员会,当评委会的记者来采访还躺在病床上的田世国的时候,田世国说,别人当选“感动中国”都是给国家做出贡献的,我们知道感动中国里的人物有像奥运金牌冠军的,还有二十多年出生入死的缉毒警察,还有爱滋病的防治专家等等,这都是对国家有很大贡献的,但是田世国他说,我只是为我母亲、为家里做出贡献,母亲生我、养我,这一点点的贡献,还不到她给予我的万分之一,想不到大家就给我这么高的荣誉。我们想想,田世国有没有对我们国家做出贡献?有,他的这种孝行启发了多少人的孝心,所谓“慈母身上肾,孝子一片心”。“感动中国人物”评选委员会对于田世国的评价是“孝顺、孝心、孝道,是今天社会转型期人际间情感疏离的感召。小羊有跪乳之恩,乌鸦有反哺之义。捐肾救母,大亲、大情、大义”。所以像田世国这样为他母亲捐肾,他自己并不觉得是一个轰轰烈烈的事情,为什么?因为他真实的孝心,孝心就是跟他父母是一体的这种观念。所以我的身体当然就是父母的身体,把我身体的一部分回报给父母,这是理所当然的事情,他自己本人不觉得有什么值得表彰的,这叫道。道是什么?自然的,本来就是这么做的,就所谓“人之初,性本善”,没有人教,他本来就是这么个想法、就是这么个观念,这是一体的观念。

“立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也”。在邢昺《孝经正义》里面他是这么说到,说《哀公问》,这是这部书,“称孔子对曰:君子也者,人之成名也。百姓归之名,谓之君子之子。是使其亲为君子也。此则扬名荣亲也”。这是《正义》里面引用《哀公问》里面的一段话,说孔子这么说的。他回答人,“对曰:君子也者,人之成名也”,一个人他的德行达到了君子,大家都敬仰他,所以人就成名了。这个成名是所谓实至名归,不是他自己想贪图这个名誉,是自自然然人家对他的敬仰、爱慕、尊重,所以“百姓归之名”,百姓都仰慕他,谈到这位君子是某某人的儿子或者是女儿,他的父母都被称为是君子,所以“是使其亲为君子也”。所以当我们行孝,当我们立德,这时候有了君子之名,父母也被称为是君子,这叫做“扬名荣亲”。所以我们在立身行道方面不可以疏忽,如果是做了错事,所谓“身有伤,贻亲忧,德有伤,贻亲羞”,《弟子规》告诉我们的,“身有伤”就是前面讲的孝之始也,“贻亲忧”,父母就忧虑,“德有伤”,父母感到羞愧,这是不孝。我记得我小时候很爱集邮票,我的母亲她也是允许让我在集邮方面爱好,可是有一天我母亲发现我竟然做了一个很卑鄙的事情,那就是我因为看到邻居家一个小孩他也集邮,对他的那些好的邮票心里就起了贪心。因为那个小孩小,我比他大,我那时还在小学,就想出一些诡计,把自己的普通邮票跟他换那些珍贵的邮票,这叫以恶易好。《太上感应篇》讲的,用不好的东西去换别人好的东西过来,这是贪心。后来给我母亲发现了,让我把所有的这些好邮票还给邻居,向他道歉,承认错误。而且我母亲告诉我,说如果你要以这样的心来集邮的话,我们就要把这邮票统统烧掉,这对你的道德会有亏损。所以那时候我这幼小的心灵产生了极大的震撼,从此就再也不敢有这些不好的想法。君子爱财,取之有道,不管你喜欢什么东西,以正当的途径进行谋取,不可以用这种卑劣的手段。所以这是我心里当时震撼,而且留下深刻的印象,这个事情连我母亲都忘掉了,但是我一直到现在还记忆犹新,以后不敢再犯这一类的德有伤的事情,这叫自爱、自重。不自爱、不自重,这就让父母的名声都遭到侮辱,别人说“这个孩子品德这么差,谁家教的?他父母是谁?”你看骂这个孩子就把父母也骂了。所以自爱自重,不辱其身,那就是对父母的孝敬。

再进一步,要立身立德,做君子、做圣贤,然后能够让自己的父母名声得以传扬。我们在第一讲里头跟大家报告了,我母亲很愿意我走上圣贤教育的道路,所以她也同意而且支持我放弃昆士兰大学终身教授的工作,放弃高的工资收入,放弃买来的别墅的公寓和汽车,回到祖国来跟随恩师来学习传统文化,从事圣贤教育传播的工作。这个事情在古人眼里看的是很平常的,你看孔门三千弟子,哪个不是这样的,可是到现在,因为伦理道德教育已经到了极其衰危的程度,大家对于伦理道德、对于圣贤之教观念都淡漠了,甚至对于孝道观念都淡漠了,很少人能够去对父母尽心竭力的行孝。所以社会是这么一个风气的话,我们要努力的行孝,虽然做的不怎么样,但是也显得突出。所以就有这些团体邀请我的母亲跟我一起去讲“母慈子孝”的讲演。我们当时还不觉得这个讲演怎么样,结果讲演出来以后,很多人都非常喜欢看,好像都很感动,而且见到我的母亲都非常的尊敬、非常的敬爱,而且常常有很多人会送礼品给我,让我转交给母亲,说替我们向你母亲问候,对母亲极力的赞叹,让我没有想到。所以这是想到,现在让母亲、父亲荣亲扬名,不必要等到后世,你现前这么做,现前就让你的父母得到光荣。为什么有这样的一种影响?因为现在做的人太少,人家不做你来做,你就显得很突出。所以按照古圣先贤的伦理道德去做人,能得到自己心安理得、幸福快乐,父母也得到光荣,这是尽孝。

邢昺《正义》里注解,“夫不敢毁伤,阖棺乃止,立身行道,弱冠须明经。虽言其始终,此略示有先后,非谓不敢毁伤唯在于始,立身独在于终也。明不敢毁伤,立身行道,从始至末,两行无怠。此于次有先后,非于事理有终始也”。这里邢昺的这个注解很好,他这个意思点得很妙,因为孝之始和终不是就是在年龄、次序上来讲的,身体发肤,受之父母,不敢毁伤,虽然是孝之始,可是你一直做到“阖棺乃止”,就是棺材盖合上了,人蹬腿闭眼了,才能够叫停止。换句话说,这一条是终身奉行的,不是说小孩子才做的,孝之始一直贯彻至终。立身行道虽然叫孝之终,可是“弱冠须明经”,这是讲到,弱冠是不到二十岁,二十岁古人行冠礼,就是长成人了,戴帽子了,戴帽子就成人了,自己要对自己负责任,人家不叫你的名,叫你的字,不叫你的名,把你当作一个成人来看待。弱冠就是不成人,就是未成年的青少年,就要学习立身行道,要明白这些圣训、圣人的教诲,就要开始立志做圣做贤。所以这里说虽然讲的始和终,这只是表面上看是有先后,保全身,不敢毁身这是先,立身行道这是后,虽有所谓的先后,可是先和后是互相融通的。所以“非谓不敢毁伤唯在于始”,不敢毁伤身体不是说只在于开始的阶段,是终身都要奉行的,立身行道不在于终,不仅是在于最后,不是说盖棺论定那个时候,还是从小就要学习立身行道。这是给我们显明不敢毁伤和立身行道从始至末,就是从始至终,两行无怠,始和终这两条都要一生奉行,不可以懈怠。所以在次序上讲虽然有先后,可是在事理上没有所谓的始和终。

【夫孝。始于事亲。中于事君。终于立身。】

这是孔老夫子为曾参继续说明这个孝道的含义,怎么样去行孝,这讲到三个层次。“事亲”,就是奉事父母,“事君”,就是为国家服务,“立身”,就是立身扬名,成就圣贤之道。我们来看《御注》里面它的解释,“言行孝以事亲为始,事君为中。忠孝道著,乃能扬名荣亲,故曰终于立身也”。这是讲得很明白,孝道从奉事父母开始,在家里要养成这颗孝心,孝心养成以后,到了工作的岗位这叫事君,君就是领导的意思,就是对领导负责任。古代是君主制度,君也代表国家,所以事君也就是服务祖国人民,这是尽忠。要知道忠和孝它是一个心,能尽孝的人自然能尽忠,为什么?因为孝和忠不是两个心,它是同一个心,只是一个在家庭里面,一个是在工作岗位上面。所以古人去选拔人才用两个标准,一个是孝,一个是廉。孝就是孝敬父母,廉就是清廉、不奢侈,就是现在八荣八耻里面讲的“以骄奢淫逸为耻”。清正廉明他又有孝心的人,这种人一定要请他出来做官,为国家、为人民服务,他必定能够尽忠。所以古人是求忠臣于孝子之门,这有道理。在四千多年前还没有这种皇帝的沿袭的时候,还是禅让的时候,当时选拔国家领导人也是用孝。像尧王选舜王就是看什么?舜王的大孝。当时禅让制度,就是不是世袭的,不是把王位传给自己孩子的,在这点来看跟现在民主制度有相似,现在是选举,选举国家领导人,像选举总统,选举国家主席等等。选举以什么样的标准最好?还是要用古人的标准,一个是孝,一个是廉。真正大孝子他治理国家必定能够以孝治天下,他必定能够让社会和谐。所以忠孝都能够两全,才能够所谓的扬名荣亲。“故曰终于立身”,所以古人他们的这样的一种尽孝的观念,就是在家里孝敬双亲,出外有机会为国家服务他必定是尽忠,而能够扬名荣亲,这是立身的这种做法。

邢昺 “《正义》曰,夫为人子者,先能全身而后能行其道也。夫行道者,谓先能事亲而后能立其身。前言立身,末示其迹。其迹,始者在于内事其亲也;中者在于出事其主;忠孝皆备,扬名荣亲,是终于立身也”。《孝经正义》里面说到,做为人子,首先要能够全其身,而后才能行其道,这是讲到,身体发肤不敢毁伤,才能够立身行道。行道的人要先能事亲,先是孝顺父母、奉事双亲,才能够谈立其身。为什么?因为孝是德之本也,要立身立德首先得做个孝子,对父母都不孝,何来谈立身?何来谈立德?所以真正希望有志于治国、平天下的人,从哪里做起?从尽孝开始。所以“前言立身,末示其迹”,前面说到“立身行道,扬名于后世,孝之终也”,这一句就明确的告诉我们修学的次第。修学的相是什么?有层次的,有始,始于事亲,所以其迹就是什么?就是表现在行事上你要知道有这个次第。“始者在于内事其亲也”,从家庭内部开始对父母尽孝。孝心养成以后,“中者在于出事其主”,这是为国家、为人民服务,这个主就是领导,古代是君为主,现在是民为主,所以出事其主就是为人民服务。他能够对父母全心全意的尽孝,自然对人民也能全心全意的服务,这是一个心,忠和孝它不是两个心。所以一个有了另外一个自然有,它是一体的两面,同一个心,一个是对父母,一个是对国家人民,忠孝两全,皆备就是两全,才能做到扬名荣亲,这叫终于立身。

有一位叫孔繁森的党员,他受国家的委任到西藏去支援藏族人民的这些经济建设,西藏的生活条件很苦,而且地处高原,孔繁森他以前住的是平原,是山东人,到了高原也不容易适应。而且生活条件很差,他在西藏一个地方做地委书记,可是他全心全意的来为藏民服务。孔繁森对他自己的母亲就很孝顺,可是当国家委以他这个任务之后,他的老母亲就劝他,家里有媳妇看我,你就安心的到藏族自治区去援藏,支援西藏建设,听党的话。所以孔繁森就含泪辞别母亲,到西藏跟藏民们一起生活。最关心的是老人,看到一些养老院里面条件很差,冬天冷,老人家的脚,由于鞋子破了,都冻得红红的。孔繁森看了之后眼泪都要流出来,就立即把自己的胸口衣服解开,把老人家的两只脚藏到怀里去温暖老人家的双脚,在场的人看了都很感动。在医院里面孔繁森他也兼做医生,看到有一位老人家因为得了咳嗽的病,痰在喉咙里咳不出来。冬天通常都有这些咳嗽病,痰咳不出来是很危险的,很容易就憋住。所以孔繁森当机立断,把听诊器的胶管拆下来,一头伸到老人家的喉咙里面,一头放在自己嘴里,把老人家喉咙里的那口痰吸出来,解救了老人的生命危险。看到有一位老太太在牧羊,因为穿得很单薄,冻得哆哆嗦嗦,结果孔繁森立即把自己的棉衣解下来披到老人家身上。他的工作真是废寝忘餐,忘我的工作,到最后因为劳累过度而殉职。他走之前留下一句话说:“一个共产党员最高的境界就是爱人民”。

《弟子规》所讲的“凡是人,皆须爱,天同覆,地同载”,这就是圣人追求的仁的境界,孔子一生就是追求仁道。孔繁森给我们显示出忠孝两全的模范、榜样,所以中央表彰他,用他的事迹来教导全体的党员。我们现在希望构建和谐社会,共建和谐世界,就要效法像孔繁森那样,以孝心对待百姓、对待所有的人。一个领导以身作则,必定是感化所有的下属、感化百姓。这就是孟子所说的,“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼,天下可运于掌”,用对自己父母的那颗孝心对待所有的长辈,用关怀自己儿女的爱心关怀所有的幼辈、晚辈,社会就和谐,天下就太平,天下可运于掌,和谐社会可运于掌,易如反掌,不难!这就是古代圣贤君王追求的以孝治天下的境界。所以一个人从事亲开始,到事君、到立身,三个层次,这也是本经的宗要。《孝经》的概要,五重玄义,明宗,宗就是修学的方法,修学方法就是这三个层次。

就一个社会、一个国家而言,以孝治天下效果最佳;就个人而言,以孝治身也得到莫大的利益,什么利益?我们可以说,能得到不老、不病、不死这个利益。你听到什么人还可以不老不病不死,好像听得很玄乎。用一个例子来说明,近来看到一个表彰报导,一位老人家叫白芳礼,他从七十四岁那年开始就靠蹬三轮车挣一点钱,自己生活非常的清苦,把钱都积攒下来,挣了总共三十五万元人民币,捐给天津的多所大学、中学和小学,资助三百多名贫困学生,而这位老人,人们惊讶的看到,他的生活清苦得已经接近于乞丐,而当他九十三岁的时候离开人世,他的私人财产就是个零。在一九九三年到一九九八年之间这位老人资助了红光中学的两百多名藏族学生,月月都给他们生活补助,一直帮助他们到高中毕业。有一年他为南开大学贫困学生捐款,当时学校特别派车去接他,可是老人家说不用,我不习惯于坐小轿车,我是只会蹬三轮车。所以他蹬著三轮车到了学校,告诉领导说,这可以省一点汽油钱,多给一个孩子买一本书。所以在这个捐款的仪式上,当老师把这个事情一讲,台下都一片哭声。这些贫困学生上台接过老人家捐助的款项双手都在发抖。这个老人他说,我过的是很苦,挣来的每一块钱都不容易,可是我心里是舒畅的,看到大学生们能从我做的这一点小事上唤起一份报国心,我高兴!这位老人一天蹬三轮车也就能挣上二、三十块钱,可是他能够每天供养十来个孩子的饭钱。他自己住的地方非常的简陋,有一次他为了在车站那里去拉客,索性就在车站里搭了一个三平方米的小铁皮的棚子,就住在里面,夏天温度高达四十摄氏度,冬天杯子里的水都结成了冰坨子,而这位老人就在这个小棚子里面整整住了五年。每天蹬车挣一点钱,一毛、一块就这么样挣下来,把它放到一个饭盒里面,等到存满五百块钱的时候,老人家就把这个饭盒揣在身上,蹬著三轮车冒著风雨去中学、去大学里送。等到他到了九十三岁这一年,当他把最后一个饭盒的五百块钱送给来看望的学校的老师,就对老师们说:“我现在干不动了,以后可能不能再捐了,这是我最后的一笔钱。”老师们当场全部都哭起来。后来这位老人就这样与世长辞,可是我们看他的晚年,他从来没有衰老过,也没有时间生病,不老、不病,就以这一颗纯孝的、挚爱的心,关怀著这些孩子们。自己生活得再苦,工作得再累,但是他都干,为了什么?为了启发孩子们的报国心。

所以他有没有死?他没有死,他留给世间的是一分永恒的爱、永恒的孝心,这是所谓不老、不病、不死。我们真正行孝,自然就能得到这些好处。像这位老人,为什么他能够不老不病?七、八十岁,八、九十岁,依然能够蹬三轮车去载客,因为他心里面只存著这颗爱心。孝心的根本就是爱心,当一个人有这分爱心,他的全身血液血气流通,金木水火土这五行组合起来的身体能够正常运转,所以他能够不病,他能够不衰老,而且他能够精神不死。人到底能不能够达到不死?是可以达到的。如果是人能够不死这是多好。过去秦始皇到处去找一个不死的药。如果人大富大贵,但是他没办法不死,你看这是多悲哀。要知道,财富再多,官位再高,也免不了一死,如果能够回头去寻找不老、不病、不死的方法,这个人就能得到解脱。我们知道人的本性是不生不灭的,这就是老子所说的道,道是不生不灭的,它是不死的。当一个人行孝的话,这就与道相应,就能够把本性开发出来。我们这个身体五行结合的,金木水火土组合的身体,它有老、病、死,可是我们的灵性、我们的本性是不生不死的。所以当一个人用孝道把本性开发以后,他生死问题都解决了,他可以得到不死。舜王他就是通过行孝达到不死的境界,他的生死问题都解决了。为什么?你看舜王能够在他父母这样对他恶劣虐待的情况下,甚至要迫害他,三番几次要把他置之于死地,而他心里没有丝毫的抱怨,没有丝毫嗔恨,说明他已经超越了我相、人相。佛家讲的,生死怎么来的?因为有我相、人相的执著,有我相、人相的话,在这样的环境里面受不了。只有把我相、人相放下了,他才能够在这个境界里面如如不动,不受它影响,依然保持纯孝之心,就是爱心。

佛经里面有一部《金刚经》就提到这个问题,讲到释迦牟尼佛前世是做忍辱仙人,遇到一位暴君歌利王,歌利王要害他,所谓凌迟处死,把他身上的肉一块一块割下来,让他在极痛苦当中死去,割截他的身体,但是忍辱仙人没有一丝毫的嗔恨心,为什么?因为他在那个时候已经没有我相、人相、众生相、寿者相,就是执著全部放下了,所以这种辱他能忍。忍辱的时候也没有忍辱的念头,假如有我相、人相,他应该生嗔恨,他没有,所以舜王也做到这个境界,所以我们知道舜也必定是了了生死。

【大雅云。无念尔祖。聿修厥德。】

这是本章引用《诗经·大雅》的一句话。“无念”就是念,“无”是个语气词,就是念念不忘你的祖先,“尔”是你,“聿”是述,叙述,“修”是要修持,“厥”是他的,就是祖德。所以《御注》上讲,“义取恒念先祖,述修其德”,就是常常怀念祖先、念祖德,要叙述和修行他的道德,念念不忘祖先,这样才能做到立身行道,扬名后世。