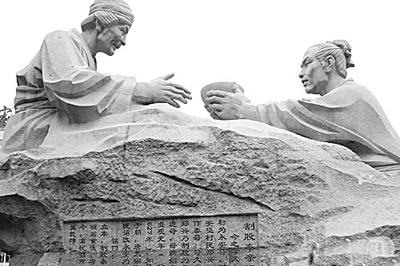

【图语:以“孝心”浇灌道德之花】

曾为高级工程师的唐斌先生为了照顾89岁的父亲,转行当起了父亲所在四川渝北区龙山老年养护中心的保安,这样可以有更多的时间亲自陪伴在父亲身边。此举得到众多网友的点赞:“这份孝心很难得”。(新浪网)

孝,指尽心奉养父母,顺从父母意志。“百善孝为先,孝乃德之本”,唐斌先生此举之所以受到大家的极力褒扬根本原因就在于他在高薪工作与照顾老人之间的取与舍。他放弃了高薪工作,承担起了日夜照顾老人的义务,之所以难能可贵,正是因为它做到了一般人很难做到的这种“取舍”。

俗语云:父母在,不远游,而现代社会的客观情况让我们很难做到“忠孝两全”,往往让人们处在顾事业还是顾父母的两难“尴尬境地”。个人事业正是打拼的时候,难得的奋斗机会实难丢弃;而另一边年迈的父母需要身体和心理的双重照顾,儿女们也只能在两者之间尽量取得平衡。而往往是子女们在情感上是偏向于父母的,尽可能让父母度过幸福的晚年,这是子女应有的责任。而另一方面在理智的天平上又倾斜到了事业一边,且不说“可怜天下父母心”,哪个父母不盼着自己的儿女有所成就,宁可自己孤老,也不愿子女为了自己放弃事业。子女们也只有在经济上践行自己的孝老、敬老,承欢膝下成了未来的一个没有时间点的“计划表”。

据统计,中国有8000多万空巢老人,而且还在不断增加,15%的老人存在各种心理问题,其中最大的就是心理空虚、寂寞导致的精神抑郁。很多人以为给父母买了东西、给了钱就是尽孝道,而很少去关心父母在想什么,做什么,其实这不是真正的尽孝。多些时间看望父母,给父母打电话,多和父母沟通、多听父母唠叨、多向父母汇报,比物质上的尽孝更重要。

今天,随着通讯科技与交通条件的日益发达,社会保障和社会服务的不断完善,使得孝敬父母的时空障碍与条件限制有所减小,但当下,孝敬父母与个人发展又确实存在着矛盾,而如何解决两者之间的矛盾,需要的子女和父母双方的相互协调,更需要子女做出让步与“牺牲”。人们生活水平的提高,老龄化社会的进程加快,赡养方式无疑要发生变化,不再完全受传统束缚。当今,无论是社会安排还是人际交往,利益最大化是理性选择,而恰恰是亲情做不到理性化。可以把父母放在养老院,饮食起居、医疗均有所保障,而人是感情动物,这种理性的安排是代替不了感情的。人都有经济追求,更有精神追求,社会进步的过程中不能缺少道德、伦理,不能以太忙而推掉尽孝的责任。在忙碌的生活中我们应学会冷静的反思:如何不忽视生命中那些最有意义的部分,那些最平凡的感受,这样才能让两代人之间的矛盾不再成其为矛盾。让我们记住“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”这句话,孝亲没有“将来时”。

《孝经》中这样说:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也”。我们每个人的心中都有孝的种子,孝是从人心灵深处生长出来的道德之树。发扬孝道,推动社会道德建设,方显人间大爱。