【图语:夏历为什么没有闰年】

在夏历设置中,每两三年就有一个闰月。如果把闰月放在正月或腊月里,岂不是一年就可以过两个春节或两个除夕吗?回答是,不行。要弄清这个问题,必须从历法人手,这就牵涉到有关历法的一些原则问题。

阳历的来历

阳历即太阳历,就是国际上通用的公历。阳历以地球绕太阳一圈的时间定为一年,共365天5时48分46秒。平年只计365天这个整数,不计尾数。阳历每年分12个月,大月31天,小月30天,2月28天。又规定7月以前单月为大月,双月为小月;8月以后,双月为大月,单月为小月。每年所余的5小时48分46秒,积至4年约满一天,这一天就加在第四年的2月里,这个年头叫闰年,这个月就是闰月。

阴历的来历

阴历以月亮圆缺一次的时间为一个月,共29天。为了算起来方便,大月定做30天,小月定做29天,一年12个月中大小月大体上交替排列,阴历一年有354天左右,没有平年与闰年的差别。

阴历不考虑地球绕太阳的运行,因而使得四季的变化在阴历上就没有固定的时间。它不能反映季节变化,这就是阴历的一个很大的缺点。为了克服这个缺点,后来人们就又制定了一种新的历法,就是所谓的“阴阳合历”。现在我国还在使用的夏历(俗称农历)就是这种阴阳合历。夏历也是以月亮圆缺的时间定为一个月,也是大月30天,小月29天。它的特点是用如闰月和二十四节气等计时办法,使得平均每年的天数跟阳历全年的天数基本接近,借此以调整四季,夏历每两三年就有一个闰月。

夏历中闰月的确定

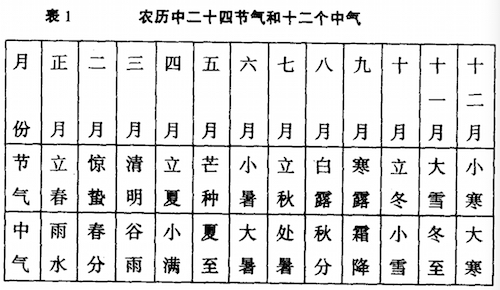

至于夏历一年中哪个月为闰月,以及闰月的计算,这里牵涉到节气问题。夏历中的节气设置,只能说是一种传统的说法。早在春秋战国时期,我们的祖先就有了“日南至”的概念,随着人们依据月初、月中的日月运行位置和天气及植物生长状况等自然现象之间的关系,把一年分为24等份,古时取名为“气”,这样每个月里就有两个节“气”,每个月里第一个“气”日“节气”,后一个“气”日“中气”,如表1中所示。这就是24节气的来由。

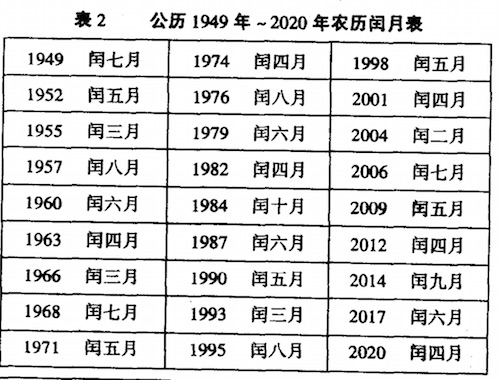

实际上,农历中的节气是地球绕太阳运动状态的具体反映,即把黄道分成24等份,每个等份应占黄径15度。依据计算,两个节气或两个中气之间平均运行日数365.2422÷l2=30. 4368日,然而在农历中朔望月①却是29. 5306日,这两者之间的差数为30. 4368 - 29.5306日一1日,因此“中气”在农历月份中的日期会逐月有将近一天的推迟。这样继续下去,必然有的月份“中气”正好是这个月的最后一天,那么下一个月中就没有“中气”了。由于每个月都有自己的固定“中气”,那么把没有“中气”的月份叫做“闰月”。当然,要经过复杂的计算具体地决定出闰月的安排,举例说明:阳历1998年6月21日是农历五月二十七日,这一天是夏至'(8月中气);而阳历7月23日是农历六月初一,这天是大暑(六月中气,从阳历6月24日至7月22日的这个农历的月份里即农历五月气了以后的一个月),只有一个节气小暑,故这个月算是闰五月。讲清了这个道理,就不觉得神秘了。表2列出了公元1949年~2020年农历闰月表。

从上面的公历,可以看出,凡是没有“中气”的月份就该作为闰月。但是在我国历史上,从黄帝时起至清朝末年这段时间里,一共使用过102种历法,对于闰月的安排也有处理不当之处。在西汉初年,曾把闰月安排在一年的末尾,这样出现了闰正月,一年可过两次年的局面。从表2可知,闰四、五、六月特别多,闰九、十月特别少,尤其是没有闰十一月、十二月和正月,这是为什么?因为两个“中气”的时间间隔不都是一样的,前面提到的30. 4368日只是个平均数,实际上地球绕太阳运动的轨道是个椭圆形,太阳位于椭圆的一个焦点,轨道上离太阳最远的一点叫做“远日点”,最近的一点叫做“近日点”,地球在远日点附近运动较慢,两个中气间的间隔就长,最长的达到31. 45日,因此不含中气间的时间间隔短,最短的只有29天稍多一点,因此不含中气的机会较少,闰月出现的机会就较少。这样,对在正月与腊月(也包括农历十二月)不设置闰月,就不会感到奇怪了。事实上,经过1742年戴进贤最后一次修订夏历后,再没有像西汉一年出现两个春节的巧合了。从表2也不难看出,在短期几十年内也不会出现闰腊月或正月的局面。