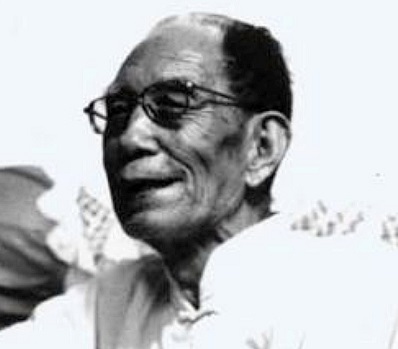

【图语:哲学智者牟宗三】

人物简介:

牟宗三(1909-1995),字离中,山东省栖霞人,祖籍湖北省公安县。被人称之为最具“原创性”的“智者型”哲学家,现代新儒家的重要代表人物之一。

牟宗三的思想受熊十力的影响很大,他不仅继承而且发展了熊十力的哲学思想。牟宗三较多地着力于哲学理论方面的专研,谋求儒家哲学与康德哲学的融通,并力图重建儒家的“道德的形上学”。代表作有《中国哲学十九讲》《中西哲学之汇通》《现象与物自身》《佛性与般若》等。

生平事迹:

1909年4月25日,出生于山东省栖霞县蛇窝泊镇牟家疃村。祖籍湖北省公安县。

1918年,9岁,入私塾。

1921年,12岁,转入蛇窝泊镇新制小学。

1924年,15岁,考入本县县立中学。

1927年,入北京大学预科,两年后升入哲学系。

1928年秋,国民革命军占领北京,国民党人把他列为预备党员,后退出,开始潜心读书。

1929年,与莱阳王格庄王秀英结婚。育有二子,长伯璇,次伯琏。

1930年,由预科直接升入北大哲学系,兴趣集中在易经和怀特海哲学,对易经宇宙论的玄思和形而上学的灵魂十分欣赏。此乃其知觉的解悟学思阶段。

1931年前后,转而接触“如何”“为何”的理性思辨问题,开始从直接的解悟转向构架的思辨。

1932年冬,读大学三年级,正式师从熊十力,契悟关于生命的问题。其学思由构架的思辨转为客观的悲情。

1933年,完成第一部学术著作《从周易方面研究中国之玄学及其道德哲学》。同年大学毕业,任教于山东寿张乡村师范。

1934年秋,离开寿张乡师,北上天津,在社会科学院与哲学家张东荪、社会活动家张君励、罗隆基往来,加入张东荪组建的国家社会党。

1935年,第一部学术著作《从周易方面研究中国之玄学及其道德哲学》正式出版。

1936年秋,赴广州,任教于私立学海书院。同年,学院解散,旋北上返北平。

1937年春,任国家社会党机关刊物《再生》杂志主编。回乡时路过山东邹平,参观梁漱溟的乡村建设实验,与梁意见不和。七七事变后,几经辗转,只身前往桂林。

1938年初,在广西田间中学教书,构思、草写《逻辑典范》。同年底,应张遵骝之邀至昆明,无职业,生活费由张资助。

1939年秋,张遵骝返沪,遂困于昆明,致函张先生。熊先生极力相助未果;自重庆往璧山狮子场拜晤被日机炸伤的熊先生。同年认识唐君毅,与其成为学问与性情最相契的一位朋友。

1940年,以讲师名义进入大理民族文化书院,着手酝酿《认识心之批判》。精神极度痛苦,生命极度萧瑟,由虚无之感、悲剧之创伤契入佛教心情。

1941年1月,《逻辑典范》正式出版。同年大理文化书院解散,与张君励关系疏离。返重庆北碚任教于梁漱溟筹建的勉仁书院,依附熊十力。与梁不相谐。

1942年秋,辞去勉仁书院教职,由唐君励推荐至成都华西大学哲学系任讲师,独立讲学自此始。撰写《认识心之批判》。在此间,道德文化意识特强,客观悲情一直在昂扬着。

1945年,由成都转至重庆,任教于中央大学哲学系,与唐君毅共事。国社党改为民社党,正式退出。

1946年春,随中央大学撤往南京;秋,轮任中大哲学系主任。与友人姚汉源创办《历史与文化》月刊,因经费无着,出四期而停刊。

1947年秋,因系内矛盾而转往金陵大学、江南大学。

1948年,与熊十力同赴浙江大学哲学系任教。

1949年春,由杭州经上海去广州。同年春夏之交,只身乘船去台湾。赴台前,曾托人前往家乡接王夫人与两个儿子,未果。

1950年秋,应台湾师范学院(后改为台湾师范大学)之聘,一批关心中国文化的中国青年学子集聚于身边,共同探讨中国的历史文化。

1951年夏,主讲台湾师大的人文讲习会(后改为人文学社),为该讲习会的发起人之一。

1954年,舍弃人文学社,另成立人文友会。同年,人文友会上的发言被整理成(人文讲习录)出版。

1955年,转东海大学任教。人文友会宣告解散。《认识之心批判》上册出版(下册于1957年出版)。此书从构思到完稿,长达十余年。

1957年11月,倡导东海大学学生成立类似于人文友会的学术组织。

1958年元旦,与唐君毅、张君励、徐复观联名发表《为中国文化敬告世界人士》宣言。同年秋,与赵惠元女士结婚。

1959年《道德的理想主义》出版。儿子元一出生。

1960年10月,应香港大学之邀,赴港,任教于香港大学、香港中文大学新亚书院,主讲中国哲学、康德哲学等。同年学生吴元亮专程从北京到栖霞打听老师其家人的情况,并写信转告之。

1961年,《政道与治道》出版,提出道统、学统、政统三统并建之说。在台十年,着力于具体问题之解决,被视为客观悲情下的具体解悟。

1962年,写家信一封,托唐君毅转交北京的吴元亮,再由吴转交家人。

1963年,《才性与玄理》出版。此书的出版标志着其已由“客观的悲情”转为“往学之表述”,由新外王的开出转入心性之学义理的的展露与开掘。

1968年,应唐君毅之约,由香港大学转至香港中文大学研究院及新亚书院,任书院哲学系主任。同年,《新体与性体》第一、二卷出版;翌年,第三卷出版。该书撰写历时八年之久,计130余万言。该书贯通宋明600年的学术,确立义理纲维,厘清思想脉络,简别派系,确认在正宗,辨别歧出,规模浩大,是50岁后最有代表性的鼎立巨作。

1970年9月,《生命的学问》印行。

1971年3月《智的知觉与中国》印行。

1972年,赴夏威夷出席东方哲学家会议。

1974年,与家人有直接书信来往。从中文大学退休。践约返台,在中国文化书院讲学三个月,回港后转任新亚研究所教授。

1975年,《现象与物自体》出版,是其40余年来学思的总结。

1976年,讲学于台湾大学哲学研究所,台湾师大哲学研究所,并先后应聘中央大学、东海大学荣誉客座教授。

1977年6月,《佛性与般若》(上、下册)出版,至此,儒、释、道均得到系统疏解与消化。同年,被台湾哲学学会推荐为常务理事。

1978年,唐君毅逝世。发表纪念文章,称其为“文化意识宇宙”中之巨人。

1979年,发表《纪念熊十力先生追念会讲话》。同年,《从陆象山到刘蕺山》出版。此书是,《心性与体性》的第四册,是对宋明儒学陆王一系列及刘宗周学术思想的疏解与诠表。同年,《名家与荀子》出版。

1980年7月,赴韩国讲学。

1982年,徐复观逝世。发表《纪念徐复观先生》的纪念文章。同年《康德的道德哲学》出版,对康德的第二批判有一综合的评价与消化。

1983年,译著康德《纯粹理性批判》出版。同年《中国哲学十九讲》出版。

1984年,次子伯琏和长孙红成赴港探亲,获台湾“行政院”年度文化奖。

1985年,《圆善论》出版。

1987年1月,应韩国退学溪学会之邀,出席第九届退溪学国际会议,担任主题演讲。四月,荣获香港大学颁赠荣誉文化博士学位。译著维特根什坦《名理论》出版。

1988年,《周易的自然哲学与道德涵义》出版。此书是第一部学术在专著《从周易方面研究中国之玄学及其道德哲学》之再版。

1989年,回忆学思发展历程的专著《五十自述》出版。

1990年,《中国哲学之会通十四讲》出版。

1991年,译著康德《判断力批判》上册出版,。同年,在鹅湖杂志连续发表题为《以合目的性之原则为审美判断之超原则之疑窦与商榷》,对康德的第三批判进行批判,提出质疑。

1993年,译著康德《判断力批判》下册出版。至此,对康德的三大批判全部重新译出。

1994年,住进台大医院。同年12月25日,对前去探视的王邦雄、蔡仁厚写示数语,其中有云:“教一辈子书,不能买一安身地,只写了一些书,却是有成,古今无两。”

1995年4月12日15时40分,因肺炎合并败血症引发多重器官功能衰竭而病逝。享年86岁。安葬于台北新店竹林路长乐景观墓园。