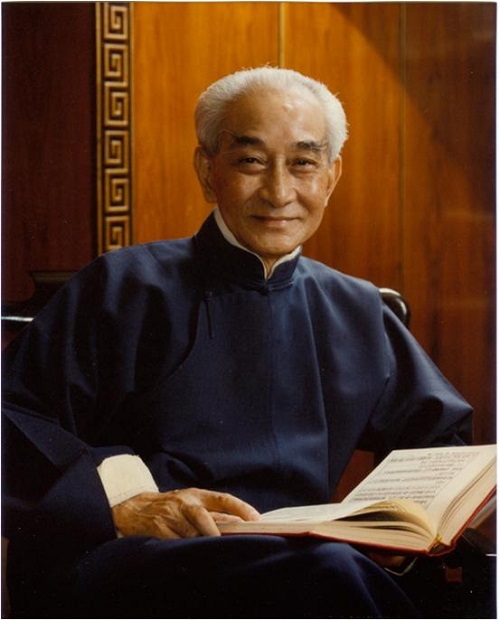

【图语:南师怀瑾先生】

【王国平专栏】南怀瑾的最后100天|于细微处识南师

于细微处识南师

1

在太湖大学堂生活日久,特别是每晚大家一起吃饭交流,长随南师左右,对南师了解越多,认识更深,仰之弥高。

南师极其谦虚,从没以大师自居。

在来太湖大学堂之前,我知道很多人称南怀瑾先生为国学大师、佛学大师、易学大师等,但是我来之后,我发觉所有的人都称呼南怀瑾先生为“南老师”。不管是党政要员、学术领袖、各界名流、还是普通拜访者、太湖大学堂工作人员、学校小学生,都恭敬地称他“南老师”。我开始不理解,慢慢地我发现,只有这个称呼最适合他。我深切感受到南师不仅是大学者、大宗师,他更是一位言传身教,诲人不倦的老师。这是一位可以教你怎样吃饭、怎样走路、怎样说话,怎样问好,怎样读书,怎样做人的老师,细小到站坐卧,宏大到儒释道。在他身边的每一天,我都学到很多非常宝贵的东西,这些东西我将一生受用不尽。

南师曾在一封信中谦虚地说:“大家都说向我求法,我也没有认为自己开悟得道了,也没有认为自己在弘扬佛法,也没有所谓的山门,也不收弟子,数十年都是如此”。

南师曾讲过:“你们叫我老师,是你们的立场,是你们尊师重道。我如果自认为是老师,那我就昏了头了。”

在南师身边学习的人,大家都是同学,互相交流、互相学习,连南师的儿子们也不例外称父亲为“南老师”。

一次,南师儿子南国熙兄来看南师,我同他谈起此事,他说:“我们做儿女的,跟着南老师还没有他的学生时间长。我二哥曾经讲过一个理念,一般人是“一日为师,终生为父”,我们是“一日为父,终生为师”。我们的感受真的是如此。而且儿女有一个共识,认同老师绝对是修行的人,甚至于可以说是一个出家人,他所有的行为,特别是,比如说今天在太湖,他是一个挂单的人。自己儿女认同自己父亲是一个修行的人,一个出家人,我觉得是一个事实。可是跟一般人很难讲,老师没有真正出家,我们把他定为出家。你会听到我称南老师为‘南老师’,你会觉得奇怪,假如我们称南老师为‘父亲’,会觉得有一点别扭,有一点肉麻,我们很不自在,不舒服,所以呢,我觉得我们称呼‘父亲’很不爽,我们跟学生是差不多一样的。因为我们做儿女的都认为,老师‘视天下人为儿女,视儿女为天下人’。和很多学生共同的观念是一样的。所以,我们一直没有叫他‘爸爸’,而叫‘南老师’”。

为了传播中国文化,南师与自己的子女聚少离多。因此,有一天南国熙来看南师,下楼告别的时候,他跟马宏达说:“老弟啊,下辈子你来做老师的儿子,我做老师的学生吧!”

南师有次对我说:“国平啊,我这一辈子,没有一张文凭,没有一个好的学位,可以用八个字来形容和总结:‘一无是处、一事无成’。你来写传记可能要失望哦。”

我连说:“南老师太谦了。”

2

南师虽然是一个九十多岁的老人了,本来应该享受别人的关心和照顾,可是,他对我在太湖大学堂的起居生活非常关心。后来才知道,接触南师的每个人,都会受到他的细心照顾。

我刚到太湖大学堂,南师就对宏忍师说:“王国平才来,你要教他打坐、锻炼、调理身体,先有好的身体,才能工作。”

第四天下午三时,宏忍师便按南师安排,通知我去医务室,一进医务室,只见桌子上已经放着火罐,宏忍师和实验学校的一位老师一起为我拔火罐和刮痧,不时发出一两声惊叫,不断地说“你的湿气太重了,相当重!”,两个人忙活了一个多小时,我倒没有什么,倒是把宏忍师他们累得不行。宏忍师告诉我,我的腰和心脏部分痧特别严重,还需要认真调理。

刮痧完毕后,宏忍师教我学习“膝盖蹲”。双手抱膝蹲下,屁股尽量后蹲但不着地,腰、背、头尽量在一条直线上,吸气时闭嘴,呼气时略张嘴,脑袋里尽量一片明澈。我试了试,不太难。

晚饭后,南师问:“国平,宏忍师教你什么了?”

我答:“膝盖蹲。”

南师说:“好啊,你要坚持,这个乞丐蹲啊是古时候叫花子们饭后休息的一种健身方式,他们都会放一根打狗棒在旁边,双手抱膝蹲着,这对肠胃很好,有利于帮助消化,每顿饭后蹲15分钟,受用无穷啊,你快去蹲吧!贵在坚持”。

我找到一处墙脚蹲下。

心里暗笑自己:原来是我听错了,是乞丐蹲,而不是膝盖蹲。

后来,南师还让宏忍师教我躺在长椅子上,让腿与身子成九十度角度绷直,还有站在可以调整的木板上站立……

后来,宏忍师说:“打坐相当重要,我来教你练习。”宏忍师讲了要领后,我便照做,可是直到坐得浑身冒汗,双腿发麻,却怎么也做不到脑海里一片空明。宏忍师说不急,慢慢来。

从此,我有空都会到禅堂打坐,早晨起床后也会打坐。

3

有一天,正在吃饭的南师对坐在餐厅邻桌一角看书的一位先生说:“登大师,你教一下国平怎么站桩吧!”

南师口中的登大师乃是他的学生之一,国际著名建筑师登琨艳先生。说起登先生,在建筑界可是大名鼎鼎,甚至有人称登先生为世界级的创意产业大师。九七年因在上海改革开放的城市更新过程中,独立一样推动市中心苏州河两岸的漕运仓储建筑,保护旧城风貌,而获上海政府的认可与支持,因此获颁联合国教科文组织亚太文化遗产保护奖,并多次前往欧美和日本演讲。其实在来大陆之前他早已是台湾赫赫有名的前卫建筑师。1990年,登琨艳结束欧洲流浪历程,前来上海隐居,落地生根,期间并在台湾报刊为文叙述上海的变化,并提出新上海人的说法。同时中国的创意产业与园区也是他率先提出,并付诸行动的。也因此被上海市府选为上海改革开放对上海最有贡献的卅个人之一,他是其中唯一的一位海外人士。

在上海,登先生因为对城市发展的贡献,声名显赫,与陈逸飞、余秋雨被上海并称“海上三少”。

如今,这位昔日名动海内外的建筑大师隐居在庙港一隅,潜心在南师座下学习,镇日安坐禅堂。当我第一天来时,南师向我介绍他,并指示他写个名字和联络电话给我。个子不高,额前头发稀少的登先生遂来到我面前,递给我一张手写纸条,上面写着他的名字和手机号码,对我说“抱歉,我已经退休,好久不用名片了,这是我的名字,请指教。”我一看名字:登琨艳。

除非离开太湖出去教人禅修,登琨艳每天傍晚在太湖大学堂,听南师说话,静坐参禅。有几次,我甚至在前往庙港的路上,看见登琨艳坐在“突突突”的红色小三轮上,往太湖大学堂。没人会想到这个坐在小三轮里颠簸的人,居然曾经粉丝无数。但是俗世里的尘埃好象离他很远,每次当他背着小黑包、上下一袭白衣地出现在面前时,你会感觉到他是那么干净与飘逸。

因为南师授意要他教我修养方法,登琨艳有一次把我拉到一边对我说:“站桩对您很重要,它可以改善您身体很多问题,如果您依法努力用功,一周内,您应该会出现拉肚子,不要怕,那是体内的排毒现象,您有空看一下会善寺学员们的心得报告。”然后,登琨艳就开始教我站桩:“双腿微分,中可容一足,双腿弯曲,收缩双股……”登先生边演练边解说:“每次至少站十五分钟,如果一次站不了,可以分两次站桩,但是必须站够十五分钟。”我稍有不慎,便会被登先生批评“腿不能太直!全身要放松……”后来,我每天早、中、晚三餐前必须在房间站桩十五分钟,效果很好,现在仍在坚持。

登琨艳修持非常用功,南师对他评价很高。有一次,南师对我和客人们说:“你们知不知道,登大师以前在台湾大名鼎鼎时,曾经一个人放下一切,在欧美去流浪了一年,走到哪里,就在哪里睡,有时睡在火车站,有时睡在教堂门口,有时睡在公园里的椅子上,还常跟流浪汉混在一起。

对南师的安排,登琨艳极其认真的对待。有一天,登先生很客气的对我说:“高血压可能是身体气血不畅导致的,”然后带我去禅堂,教我在禅凳上练习颈椎倒挂五分钟。

一天晚饭后,南师又指示登琨艳教我,他遂教我唱诵法门:“你呼吸不好,教您阿字字母唱诵,这可以打开胸腔区域的气脉,也可以协助解决髙血压的问题”然后,教我端坐在椅子上,双手放在膝盖上,拔开胸腔,放声唱诵阿字字母。

有时候,我练得不专注时,登琨艳会语重心长地说:“国平,南老师让你来太湖大学堂,除了请你来写传记,更重要的是,他是用这种方法来度你,他是让你来这里调整身心的。”一席话,让我顿时心生愧疚,满头大汗涔涔而下。

我曾多次开口想采访登先生,但是都他被拒绝了。

4

有天晚上,南师饭后跟大家一起说话,说着说着,南师突然停了下来,对我说:“国平啊,坐的时候,不要摇,要坐得稳稳当当,摇来摇去会把运气摇跑的。”大家都笑了,我知道南师是用这种幽默的方式点化我、提醒我,要注意坐姿。

南师怕我尴尬,接着说:“其实,修行是不分时间和场合的,行走坐卧都可以修行。身体坐直,双手放在膝盖上,身子不要摇晃,可能开始不习惯,慢慢地你就会感觉这样的坐姿很好。”

我照做了后,感觉果然很好,纠正了我多年不雅的坐姿。

另一天晚上,我向南师请教睡姿,我说:“据资料上讲,睡觉时右侧卧睡的姿势比较好,最好用右手手心对准右耳耳心,这样会形成一个小周天,可以达到阴阳相济、水火交融的效果。”南师说:“也不尽然,物极必反,你老是右侧,而且压住右手,也不利于右手的血液循环,你可以试试两边都睡一下。”

我也曾向南师请教走路的方法,南师说:“最好的方法就是抬腿时像老虎那么有力,落地时像狸猫那么轻柔,落地时意念中要让脚尖紧紧抓地。快走的时候,全身要放松,双手要自然甩动,甚至可以甩到与肩平,很自然的,你会越走越快,血脉越畅,经络越通,最后就会感觉到好象御风而行,要飞起来了。”

按照南师的意见,我每天晚上都会顺着太湖大学堂的环形公路,快走两圈,约四十分钟,换来一身大汗淋漓,然后再去做70个仰卧起坐,换来浑身腰酸背痛。三个月下来,瘦了二十斤。

饭后大家常读短信息段子一笑。有天我掏出手机读了两条短信息,大家哈哈大笑。笑过之后,南师说:“国平啊,你的眼睛是不是有点近视啊?”我说:“近视倒说不上,主要是以前躲在被窝里偷偷看武侠小说,姿势有点不端正。”南师笑了笑:“大家都是武侠小说爱好者嘛!”然后,转头对宏达兄说:“把上次日本朋友送我的那个视力保护器拿给国平,可以帮助他矫正一下看书的姿势,眼睛一定要保护好。”

记得有一天下午,宏忍师打电话给我,让我下楼去拿药,我很惊讶,怎么会送药给我呢?宏忍师告诉我:“老师昨天晚上在饭桌上看你气色不好,有点气虚,回房后亲自给你配了两副药,分别碾细装在两个瓶子里,帮你调理身体。让你每餐饭后服一次,每次一勺,服完后,再给您配药。”宏忍师又拿出一瓶白色的药膏,递给我说:“老师听说你睡觉有打鼾的情形,检查结果又不是因为息肉造成的。老师很担心,专门找了一种药品,这是袁保云(刘雨虹老师的女儿)从美国带回来的,据说效果不错,送给您试试,不知道有没有效果。是这样擦在鼻翼两边的……”

宏忍师还在一边为我示范擦药,而我的一颗心已经飞到了南师的办公室。南师那么大年龄,那么多事情,那么累,居然还为一个比他小近六十岁的晚辈操心,为他碾药,为他寻药。

晚生如我等,本该年轻力壮的我们去照顾南师,而我何德何能,却让95岁高龄的南师关心我、照顾我?

平时南师很忙,他总想抓紧时间向我口述他的故事。但是当他每次忙完时,都已经半夜了。老师很想给我打电话,让我起来跟他一起“摆龙门阵”,可是老师非常爱护我,不想影响我休息。虽然我每次都跟南师说,没关系,没关系,可是南师一次都没有半夜把我叫起来,以后再也接不到老师的电话了。

南师虽然已经走了,但是那两个药瓶和一盒没有用完的药膏却已被我珍藏在书桌上,珍藏在人生的记忆里。

5

南师说:“国平,你做这个口述是一个长期性工作,所以你的生活需要有规律,建议你列一个作息时间表,每天按时作息。”

于是,我按照南师的建议,制作了自己的作息时间表。

7:00,起床。

7:00—7:20,打坐。

7:20—7:30,洗漱。

7:30—7:50,站桩。

7:50—8:20,早餐,乞丐蹲。

8:20—9:00,读书,主要书目有《维摩精舍丛书》《宫女谈往录》《胡适自传》《曾国藩》《季羡林口述历史》《中华民国史》《南渡北归》《重说中国现代史》《两岸密使50年》《禅门内外》《金粟轩纪年诗初集》《廿一世纪初的前言后语》《中华民国史》。

9:00—11:00,整理南师口述历史。

11:00—11:30,创作大型组诗《青春肖像》,计划写100个每个时期涌现出来的青春人物,起止时间为1900—2000年。包括梁启超、章太炎、聂耳、遇罗克等,

11;30—11:50,站桩。

11;50—12:30,午餐,乞丐蹲。

12;30—13:30,午休。

13;30—14:00,锻炼,主要是打太极拳等。

14;00—15:00,编辑政协文史资料《岁月的记忆》。

15;00—16:00,编撰《5·12大地震都江堰备忘录》。

16;00—16:30,禅堂打坐。

16;30—17:00,环太湖大学堂慢走,呼吸新鲜空气。

17;00—17:40,整理南师口述历史或其他访谈者口述历史。

17;40—17:55,站桩。

17;55—19:00,晚饭,乞丐蹲。

19;00—21:00,做南师口述或者聊天。

21;00—22:00,绕大学堂快走两拳,做仰卧起坐70个。

22;00—22:30,通过网络了解当天时势新闻。

22;30—22:45,打坐。

22;45—23:00,站桩后休息。

每天,我几乎是按这个作息时间表生活和工作的。

6

我平时比较留意方言,因此南师讲话时,经常听到四川方言从他的嘴里脱口而出。比如 “摆龙门阵”“格老子”“冲壳子”“龟儿子”“哥子”等等,非常自然地就说出来了。

我想,南师1937年来川,1947年离开四川,在川生活了10年。这十年恰恰是他最容易接受和吸纳新生事物的年龄。一个人在一个地方生活了十年,语言多少都会受到影响,对四川话情有独钟是很正常的。

南师曾多次讲,“四川方言”太有意思了,七十年后,他都能随口说出一些四川歇后语,这应证了一句话:“凡是大才华大智慧之人,大多都有惊人的记忆力。”而且南师是个有心人,他在四川时,还专门买了一个大本子,将四川人常说的歇后语记了满满一本子,听说这个本子后来还被南老师带到了台湾,后来因多次搬家。不慎丢失,南师后悔了很久。

有一天,南师对在座的女士们说:“你们要是生活在四川就好了,四川男人是(火巴)耳朵,对女人好得很。”

这个“(火巴)耳朵”也是典型的四川方言,有人就问:“(火巴)耳朵是什么意思啊?”南师就呵呵笑了起来,“(火巴)就是软的意思,形容某个菜做得比较软,四川人就会说‘(火巴)和’。(火巴)耳朵就是‘怕老婆’、就是‘妻管严’,男人只要敢不听话,女人就会用手揪住他的耳朵,惩罚他,天长日久,耳朵就软了。”大家都笑了。

一次,我在吃饭时,一不小心说了一句四川话:“这回遭整凶了。”大家都一脸茫然地看着我,只有南师听得懂。他给大家解释:“整凶了,就是这个事做得太厉害了,太过火了。”

南师有次跟大家讲,四川人说话很温和,比如一个人抱两个西瓜被人撞掉了,他会说:“你看,你把我的西瓜撞掉了。”

刘雨虹老师接着说:“要是两个山东人在一起,一句话没说就先打起来了。而两个四川人吵架,吵了半天之后,一个就说:‘你等着,我去喊我哥来!’另一个就说:‘随便你’,然后就各走各的了,因为是四川人,所以这场架根本就打不起来。”

(王国平:1976年生,诗人、作家。四川江油人。著有人文地理随笔《都江堰——比长城更伟大的工程》《都江堰:两个世纪的影像记录》,大型访谈录《现在的我们——5·12大地震都江堰幸存者口述》,诗集《挽歌与颂辞》《琴歌》等。作品曾入围全国鲁迅文学奖,荣获四川省“五个一工程”奖、四川文学奖等。现居四川都江堰,系中国作家协会会员、四川省作家协会全省委员会委员。本文节选自《南怀瑾的最后100天》。未经授权,请勿转载。)