【图语:自主学习承载教育梦想】

自主学习承载的教育梦想——访首都师范大学教育学院教授劳凯声

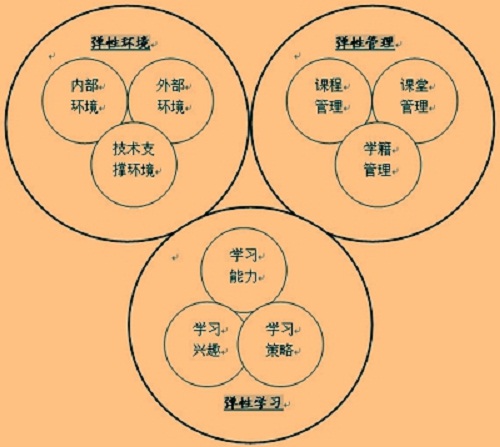

受教育权利内涵的拓展对教育提出的新要求就是,通过建构一种新的、多元化的、可以让学习者自主选择的多样性学校教育制度,即弹性学习制度,来满足不同人对于教育的不同需求,实现一种能真正满足差异性发展的教育机会平等。人类的这一梦想有可能逐步变为现实。

教育发展正进入一个以多样性为特征的新阶段,受教育权的内涵不断拓展,“学习权”越来越成为部分国家宏观教育政策关注的重要问题。在这样的背景下,一种以自主学习为基本特征的弹性学习制度正在萌芽。首都师范大学教育学院教授劳凯声认为,这种学习制度寄托着人类的教育梦想。近日,他从法理角度对学习权、弹性学习制度等问题进行了深入解读。

受教育权利与义务主体转化给教育带来挑战

人们开始强调教育对于自身的意义并根据不同的利益偏好提出各自的教育诉求,个人与国家关系发生深刻变化

记者:近年来,在家上学现象越来越引人关注。大约200年前,教育主要是一种民间的、私人的事务,多数人在家上学。今昔两种“在家上学”,有什么异同?体现了受教育权的哪些变化?

劳凯声:这种变化,实际上反映了受教育权的一种历史演进,反映了国家与教育的关系。

简单来说,受教育经历了从强调义务到强调权利的转化。

200年来,受教育权利最初通过国家强制手段推动,主要表现为义务性质,体现为被动的、他赋的性质;到了今天,世界各国的法律制度普遍以权利为本位,并日渐增加和完善这方面的内容,体现为主动的、自赋的性质。这一转化表明,人们开始强调教育对于自身的意义并根据不同的利益偏好提出诉求,这时的教育不仅对个人而言具有了一种主动性、自主性,而且由此使个人与国家关系发生深刻变化。

记者:这给教育带来哪些挑战?

劳凯声:这一转化对于个人而言意义重大,它意味着人们对教育会要求更多的选择可能性,要求从不同途径获得受教育机会,并且这种要求开始影响到教育,促使教育根据不同的需要和兴趣实现培养目标、教育形式、课程设置和教学方式的多样性和可选择性。

记者:受教育权的权利主体和义务主体之间有没有产生矛盾?

劳凯声:一般来说,一个社会的权利与义务在总量不变的情况下会构成一种反比例关系,即权利越多则义务越少,反之亦然。在教育现代化进程中,由于国家对教育的强势介入,二者关系愈益复杂,并且演变成相当敏感的事情。这种对立冲突在许多国家都曾发生过,其结果是促成了原有法律价值导向的转变,导致了国家与民间在权利义务方面既往比例关系的改变。

中国教育新动向体现教育新诉求

受教育权利与义务之间的关系形态随着社会文明程度的提高以及受教育权利意识的增强开始出现新的情况,并对未来教育发展的走向产生或显或隐的影响

记者:在中国,近来讨论较多的教育移民、异地高考、择校、在家上学等问题,体现了什么样的教育诉求?

劳凯声:我国从2000年左右开始出现一系列社会各界普遍关注的教育新动向,如教育移民、异地高考、择校、在家上学等,表达了一部分社会群体对教育的不满及要求,试图通过教育实现不同的个人目的。这表明在我国,受教育权利与义务之间的关系形态随着社会文明程度的提高以及受教育权利意识的增强开始出现新的情况,并对未来教育发展的走向产生或显或隐的影响。

记者:在这些教育新动向中,在家上学有什么特殊之处?

劳凯声:在家上学与辍学尽管都由于未把自己的孩子送到法定学校接受教育而违反了现行法律的规定,但二者的性质是截然不同的。为子女选择在家上学的家长一般是学历层次较高、对教育具有较高要求的社会中间阶层。在这些家长看来,目前这种标准化的学校教育制度在教学内容、方式、效果和评价等各方面都不能满足不同个人发展的需求,出于对现行学校教育的不信任而采取把孩子留在家里教育的做法。

记者:目前国际社会如何看待在家上学?

劳凯声:第二次世界大战之后出现于许多国家的在家上学现象,由于违反了有关强制上学的义务教育法,在这些国家都曾被判为违法。但法律的强制作用并未遏止住在家上学的浪潮,并最终迫使各国重新审视有关强制入学的法律,由此引发了一场修订义务教育法的立法运动。至今美、英、法、日、俄等国都已认可家长的自主选择权,在家上学已成为学习者的一项可供选择的权利。

记者:您认为我们应该如何应对在家上学现象?

劳凯声:为妥善处理好在家上学问题,我认为应当密切关注并审慎采取相应的措施。

一是尊重家长与儿童的特殊教育需要,慎用“禁止”的刚性调节手段。

二是通过宣传引导,进行价值整合。对大多数人而言,学校仍然是他们获得发展的最好场所。在这种情况下,既要尊重多样化的价值选择,又应形成一定的价值共识,让学校教育获得人们的普遍认同。但要避免将价值取向上的分殊激化成价值冲突。

三是加强立法研究,保障公民对教育的自主选择权。可考虑借鉴国际经验,在条件成熟时认可在家上学。

四是为保证在家上学与学校教育的衔接,建立必要的在家上学质量保障制度,使二者能顺利过渡。

五是积极推进教育体制改革,尽量满足人们不同的教育需求。建立多样化的公共教育服务体系和更加灵活多样的学校教育机构。