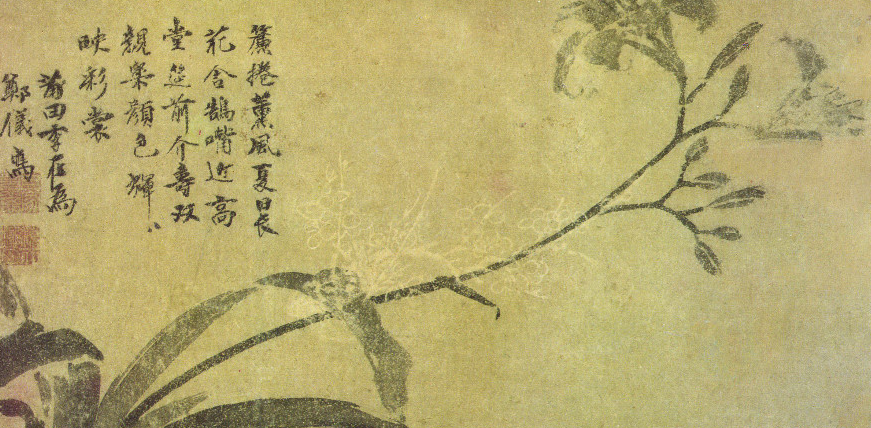

【图语:《萱花图》,明代画家李在所画】

一门父子三词客,千古文章四大家。

一门父子三词客是:苏洵、苏轼、苏辙

千古文章四大家是:韩愈 柳宗元 欧阳修 苏轼

此对联是四川眉山三苏祠的楹联,上下联都是颂扬三苏的。

上联言苏门父子三人均为填词名家,下联四大家是韩、柳、欧、苏四家,其中苏家包括苏洵、苏轼、苏辙,仍然是对苏门的盛赞;千古文章四大家,四家文章苏门占其一,四家非四人。另外在北宋文坛上,欧阳修堪称领袖,苏门为主力,是以四家里是没有王安石的,到唐宋八大家里才加上了曾巩和王安石。

苏轼与其父苏洵、弟苏辙,世人合称“三苏”。宋王辟之《渑水燕谈录》云:“苏氏文章擅天下,目其文曰三苏。”洵为老苏,轼为大苏,辙为小苏。清人张鹏翮撰其三苏祠联曰:“一门父子三词客,千古文章四大家。”把韩愈、柳宗元、欧阳修、苏轼称为“四大家”。

一门父子三词客 千古文章四大家

放眼中国历史,没有那一家能像苏家一样,父子三人独霸文坛。无疑三苏是我国文学史上少有的例子。他们完成了宋代文学改革,使宋代文学成为继唐代文学之后的又一个高峰。

三苏父子在唐宋散文八大家中占据三个席位,父子三人都是文学大家,这在中国文学史上也是前无古人,后无来者的。三苏父子当年名震京师,宋仁宗曾感叹:天下好学之士多在眉山!并称苏轼兄弟是宰相之才。南宋期间,士人学子中有苏文生,吃菜羹;苏文熟,吃羊肉说。朱德对三苏的评价更为精当:一家三父子,都是大文豪。诗赋传千古,峨嵋共比高。

三苏父子辉煌的文学成就,同登唐宋八大家之列,千古文章传唱古今。三苏在文学上的造诣,既同出一源又各有千秋,人们常说凝炼老泉,豪放东坡,冲雅颖滨。三苏父子光明磊落,关心国家命运,为官清廉,同情民间疾苦,为贫苦百姓做了不少好事,今天的眉山人以三苏为荣,人人交口称赞。并在眉山建有三苏祠。三苏祠位于眉山城西南隅纱毅行,始建于元代延祜三年(1316年)以前。明代洪武年间增修扩建,嘉靖九年(1530年),眉州太守莫钝对其大维修,并臵祀田,明末毁于兵火。由于受他们人格魅力的影响,在今天的眉山形成了独特的社会风气,民风淳朴。

今天,我们凭吊古迹,再现历史,一一领略三位文学巨匠的风采。首先,让我们看看苏洵。

苏洵(1009年-1066年),字明允,号老泉。擅长散文,尤擅政论,议论明畅,笔势雄健,有《嘉佑集》传世。代表作:全书横论。

想必大家在高中时都学过他的《六国论》。

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣!

这篇议论文借古讽今,针砭时弊;论点鲜明,论证严密;语言生动,气势充沛。文章一开头就旗臶鲜明地提出中心论点,继之阐明它的两重涵义,然后围绕中心论点逐层深人地展开反复论证,最后又在此基础上,针对历史和现实,评古刺时,抒发感慨,引申论点,透出作论本意,并以一个赂字贯穿全文始终。这样,先纲后目,纲目对应,脉络清晰,逻辑性强,颇有说服力和战斗力。

苏洵不但在文学上造诣非凡,而且再对子女的教育上也别具一格。苏轼和苏辙自小十分顽皮,在多次说服教育不见成效的情况下,苏洵决定改变教育方法。从此,每当孩子玩耍时,他就有意躲在角落里读书,孩子一来,便故意将书藏起来。苏轼和苏辙好生奇怪,以为父亲一定瞒着他们看什么好书。两人出于强烈的好奇心,趁父亲不在家时,把书偷出并认真地读起来,从此逐渐养成读书的习惯,切切实实感受到了读书的无穷乐趣,终成一代名家。

苏洵教子的成功之处在于:他在说服无效的情况下,并没有用棍棒恐吓之类简单强制的教育方法,而是巧妙利用孩子的好奇心和求知欲加以引导,终于获得成功。