《中兴诗话—习近平讲话引用中华古语名句完全读本》238

【工商皆本】

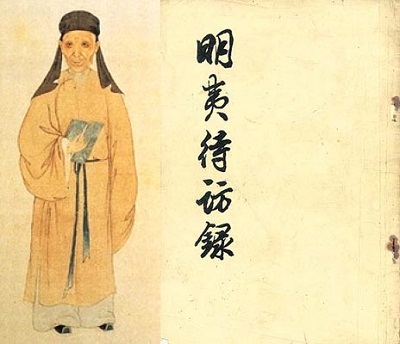

【典出】明·黄宗羲《明夷待访录·财计三》

【文稿摘要】浙江老百姓聪明,干部聪敏,出的招数很高明。其背后是浙江的人文优势,是深厚的文化底蕴和“浙江精神”在起作用。早在10万年前,浙江大地就有原始人类活动的足迹。“建德人”化石的出土,证明5万年前的旧石器时代已有人类祖先在这里繁衍生息。7000年前的“河姆渡文化”、6000年前的“马家浜文化”和5000年前的“良渚文化”,有力地证明长江流域和黄河流域一样,都是中华文明的发祥地。特别是东晋后,中原文化与吴越文化逐渐融合;南宋时,杭州成为全国的政治、经济、文化中心。浙江历来人才辈出,在我国见诸经传的文化名人中,浙江籍的就逾千人,约占全国的1/6;新中国成立以来的“两院”院士(学部委员)中,浙江籍的占了近1/5;改革开放以来,浙江人更以善闯天下著称,浙江籍的各类人员遍布中国、遍布世界。浙江文化的一个突出特点是:洋溢着浓郁的经济脉息。与“钱塘自古繁华”相适应,古代浙江许多伟大的思想家也都倡导利益并重、注重工商的思想,不仅在中国文化史上独树一帜,而且深深地影响着浙江人的思想观念和行为方式,成为浙江思想文化的重要源泉。宋代“永康学派”代表人物陈亮提出“商籍农而立,农赖商而行”;“永嘉学派”代表人物叶适提出“通商惠工,皆以国家之力扶持商贾、流通货币”,主张农商想不,反对义利两分。明末大思想家黄宗羲则第一次明确提出“工商皆本”,反对歧视商业的观念。浙江文化的另一个特点是:融汇了多元文化的精神特质,兼具内陆文化与海洋文化之长处,融合了吴越文化与中原文化之精髓,反映了中国文化与西方文化之激荡。浙江人生活在“山海并利”的环境里,收到多种文化因素的熏陶,因此表现出既有善的韧劲,又有海的胸襟;既具内陆文化吃苦耐劳、顽强拼搏的优点,又有海洋文化敢于开拓、勇于冒险的胆气。浙江人的这种“文化基因”,一旦遇到改革开放的阳光雨露,必然“一有雨露就发芽,一有阳光就灿烂”,迸发出巨大的创造力,极大地推动浙江社会生产力的解放和发展,其最鲜明的当代表现,就是孕育和造就了“自强不息、坚忍不拔、勇于创新、讲求实效”的浙江精神。

【稿件背景】摘自2003年7月10日在省委十一届四次全会上作报告时的插话。

【典出原文】《明夷待访录·财计三》

(说明:清初,由于学术传承的不同,王夫之、顾炎武企图将阳明心学排斥在儒学之外。在《明儒学案》中,他努力揭露王学末流的禅学倾向,亟辨儒、释界限。他说:“阳明先生之学,有泰州、龙溪而风行天下,亦因泰州,龙溪而渐失其传。泰州、龙溪时时不满其师说,益启瞿曇之秘而归之师,盖跻阳明而为禅矣。……泰州之后,其人多能以赤手搏龙蛇,传至颜山农、何心隐一派,遂复非名教之所能羁络矣。”从《明儒学案》我们可以看出,在心学“是禅”、“非禅”的问题上,黄宗羲的态度是非常明显的。黄宗羲个人对佛教极为反感,他认为断绝孝亲之观念,“伤害天理”,是邪说之首,要“投巫驱佛”。对于黄氏于理学之贡献,笔者深为叹服,但对于其排佛之观点,显然是香山之境无法言泰山之日。)

治天下者既轻其赋敛矣,而民间之习俗未去,蛊惑不除,奢侈不革,则民仍不可使富也。

何谓习俗?吉凶之礼既亡,则以其相沿者为礼。婚之筐篚也,装资也,宴会也:丧之含殓也,设祭也,佛事也,宴会也,刍灵也。富者以之相高,贫者以之相勉矣。

何谓蛊惑?佛也,巫也。佛一耳,而有佛之宫室,佛之衣食,佛之役使,凡佛之资生器用无不备,佛遂中分其民之作业矣。巫一耳,而资於楮钱香烛以为巫,资於烹宰以为巫,资於歌吹婆娑以为巫,凡斋蘸祈赛之用无不备,巫遂中分其民之资产矣。

何谓奢侈?其甚者,倡优也,酒肆也,机坊也。倡优之费,一夕而中人之产;酒肆之费,一顿而终年之食;机坊之费,一衣而十夫之暖。

故治之以本,使小民吉凶一循於礼,投巫驱佛,吾所谓学校之教明而後可也。治之以末,倡优有禁,酒食有禁,除布帛外皆有禁。今夫通都之市肆,十室而九,有为佛而货者,有为巫而货者,有为倡优而货者,有为奇技淫巧而货者,皆不切於民用,一概痛绝之,亦庶乎救弊之一端也。此古圣王崇本抑末之道。世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出於途者,盖皆本也。

【典出作者】黄宗羲(1610.9.24-1695.8.12),汉族,浙江绍兴府余姚县人。字太冲,一字德冰,号南雷,别号梨洲老人、梨洲山人、蓝水渔人、鱼澄洞主、双瀑院长、古藏室史臣等,学者称梨洲先生。明末清初经学家、史学家、思想家、地理学家、天文历算学家、教育家。“东林七君子”黄尊素长子。与顾炎武、王夫之并称“明末清初三大思想家”;与弟黄宗炎、黄宗会号称“浙东三黄”;与顾炎武、方以智、王夫之、朱舜水并称为“明末清初五大家”,亦有“中国思想启蒙之父”之誉。与陕西李颙、直隶容城孙奇逢并称“海内三大鸿儒”。

黄宗羲学问极博,思想深邃,著作宏富,一生著述多至50余种,300多卷,其中最为重要的有《明儒学案》《宋元学案》《明夷待访录》《孟子师说》《葬制或问》《破邪论》《思旧录》《易学象数论》《明文海》《行朝录》《今水经》《大统历推法》《四明山志》等。