|

|

|

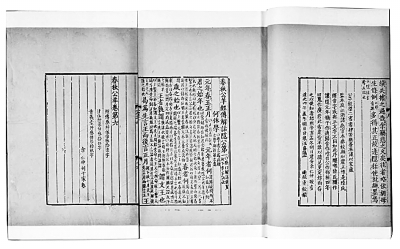

《春秋公羊传》 资料图片

|

|

|

|

公羊高像 资料图片

|

《公羊传》是诠释《春秋》的一部著作,在浩如烟海的中国古代经典注疏之作中显现了独特的诠释特色。它的解经模式不仅带领公羊学家在思想创新上不断前进,也影响了历代为关注现实需求而重新诠释经典的思想家们。《公羊传》对《春秋》的诠释无疑是极为成功的,这使它从儒家经典中第一个脱颖而出,对西汉的政治和社会产生了极大的影响。

《公羊传》与同是诠释《春秋》的《左传》结出了完全不同的成果。《左传》努力丰富《春秋》记述极为简略的史事,带给人们一部文字生动、叙事翔实的史学作品。而《公羊传》大力阐发《春秋》简约文字下所蕴含的义理,带给人们一部讲述礼义、道德和政治观念的哲学作品。同一部典籍,诠释者的诠释目的不同,对典籍性质的认识就不同,其切入的角度也必不相同,其诠释出来的成果也就会存在根本差异。

毋庸置疑,《春秋》文本的外在特征表现为一部编年史,记录了鲁隐公元年至鲁哀公十四年这二百四十二年间的史事。而《公羊传》要把《春秋》看成是一部哲学著作,说孔子是借鲁国的史事来表达自己的政治观念和社会理想。这样,《春秋》的文本性质就由史学转向了经学。文本性质转换的直接后果就是导致诠释导向的转化,诠释者将沿着新的方向去诠释文本,所以《公羊传》就不再关心《春秋》里大大小小的历史事件,而以探究《春秋》大义为职志。而《春秋》所记载的历史也丧失了原有的具体属性,被抽象化为一种符号,成为可以盛装义理的容器。更为重要的是,文本性质的转换带来了诠释空间的骤然膨胀,这样一来,《公羊传》对《春秋》的诠释就摆脱了文本的束缚,有效地突破了原先文本性质所限定的诠释范围,进入了一个广阔的新天地。

《公羊传》对《春秋》文本性质的转换之所以可能实现,实际上是预设了一个前提,即《春秋》之中存在着“微言大义”。所谓“微言”,就是隐晦的文字,即指《春秋》文字的实际意义无法从文字表面获得;“大义”,就是指《春秋》表面文字下所蕴含的孔子的思想和理念。如果《春秋》没有大义,其文本属性将往何处转?如果不是通过微言来寄寓大义,《春秋》的文本性质也就根本没有理由被转换。

《公羊传》对《春秋》文本性质的转换以《春秋》存在微言大义为前提,同时也以揭示《春秋》微言大义为目的。文本性质转换以后,《春秋》其文、其事在诠释者看来就只是寄寓大义的载体、探询大义的线索而已。如隐公三年“癸未,葬宋缪公”,《公羊传》叙述了宋宣公不遵循传位于子的正道而传位于弟,最终导致宋国祸乱的故事,并提出了对后世影响很大的“大居正”说。《公羊传》阐发的“大居正”说显然与“葬宋缪公”这一历史事件没有直接关系,“葬宋缪公”在这里只是提供了一个借以展开论述的线索。

《春秋》其文、其事既然只是线索,那显然《春秋》的文本在《公羊传》看来就不对历史真相负责,有可能不是真实的记述,都是为背后隐藏的大义服务的。董仲舒即言:“《春秋》之书事,时诡其实以有避也。其书人,时易其名以有讳也……说《春秋》者,入则诡辞,随其委曲而后得之。”(《春秋繁露·玉英》)因而,《公羊传》虽然也经常补充一些史料,甚至有时还提供一些记载翔实的独家史料,但总体来说《公羊传》对史实不是那么关注,它完全是以揭示《春秋》微言大义为职志而展开对《春秋》的诠释,有时候它必须随着《春秋》的“委曲”,不惜扭曲史实来成全义理的传达。

隐公十一年“公薨”,《左传》的解释是“不书葬,不成丧也”,认为《春秋》不书葬,是由于没有按国君的规格为隐公正式举行丧礼。《左传》可能叙述了一个史实,但《公羊传》却认为隐公不书葬是因为隐公被弑,鲁国臣子未能为君复仇,由此揭示出一条“臣不讨贼非臣,子不复仇非子”的《春秋》大义,即以复君父之仇为臣子不可推卸的责任和义务。

成公元年“王师败绩于贸戎”,周王的军队吃了败仗,《公羊传》判断是“盖晋败之”,但《春秋》为什么“不言晋败之”?因为“王者无敌,莫敢当也”,所以要记成“使王自败于贸戎”(何休《春秋公羊传解诂》)的样子。而据《左传》载,晋国是去调节贸戎(茅戎)和周天子的冲突,周的军队确实是被贸戎的一支徐吾氏打败的。可见,为了阐发尊王大义,凸显王于天下至尊的地位,《公羊传》做出了不合史实的诠释。

隐公二年“无骇帅师入极”,《公羊传》说“疾始灭也”,然后又说“托始焉尔”,非常直白地用了一个“托”字。灭国并不始于展无骇,但《公羊传》硬是“托”给展无骇,以借他灭极之事来批评所有的灭国之举。可见,“托”字强调的就是一种借事明义,正如皮锡瑞所指出的,“止是借当时之事,做一样子,其事之合与不合,备与不备,本所不计”(《经学通论》)。《公羊传》解经很多时候是义理在先的,也就是先有一个要表达的义理,然后再在文本中去寻找可能的线索。这对后世那些关注现实需求而在经典中寻找资源的思想家们有着极大的启发意义。

《公羊传》还有一种“实与而文不与”的提法。僖公二年“城楚丘”,《公羊传》指出这是齐桓公为卫国复国筑城,《春秋》“不言桓公城之”,是因为“不与诸侯专封”。但《公羊传》认为《春秋》这里是“实与而文不与”,封国虽然为天子之事,但当时天子微弱,没有能力做,齐桓公作为诸侯霸主出面攘除夷狄,挽救诸侯,恢复秩序,《春秋》实际上是默许的。“实与而文不与”在《公羊传》中多次出现。“上无天子,下无方伯”,社会处于一种无序状态之中,《公羊传》呼喊“力能救之,则救之可也”(僖公元年)、“力能讨之,则讨之可也”(宣公十一年),希望依靠现实中可能的力量来维系和恢复社会秩序。然而《春秋》经文至多只能蕴有“诸侯之义不得专封”或“诸侯之义不得专讨”的意韵,于是《公羊传》借助“实与而文不与”,表达出了维护统一安定这一更为核心的大义。我们看到,“实与而文不与”实际上赋予了诠释者极大的诠释自由度,诠释者可以借此诠释出经文字面本无甚至与经文字面相反的大义。

董仲舒说:“辞不能及,皆在于指……见其指者,不任其辞。不任其辞,然后可以适道矣。”(《春秋繁露·竹林》)这就是对《公羊传》解经模式的一个精练总结,即以“指”(大义)为先,突破文字表达的局限性,不拘泥于文字的表面意义,才可以获得文字表面以外的深层义理。

《公羊传》的解经模式赋予经典诠释以开阔的空间,使经典的诠释不会因拘泥于经文而窒息。《公羊传》主张突破文字的限制,甚至有的时候似乎已经失去了对经典应有的尊重,实际上,这正是经典持续生命力之所在。经典能超脱时间的限制,可以不断地因应新时代的挑战,很大程度上就是得益于诠释者的这种创造性的诠释。也正是借助于此,公羊学的理论既可以在汉武帝时推动“罢黜百家,独尊儒术”的实现,又可以在晚清容纳西方思想,成为变法维新的理论依据,深刻影响了中国古代思想面貌和政治进程。

创造性的诠释虽然不受经典原有文字的限制,但并非意味着诠释者可以随意无度地任意说经。晋代王接指出:“《公羊》附经立传,经所不书,传不妄起,于文为俭,通经为长。”(《晋书·王接传》)《公羊传》虽然主张跳出经文来诠释,但诠释的起点皆由经而起,每条传文都明确针对着一条经文,无论其阐发出什么义理,都可以在经文中找到依据,哪怕是牵强附会的依据,这至少在形式上维护了诠释的可信度。而在诠释的义理上,《公羊传》也有着贯穿始终的核心价值,任何诠释和论断都是其核心价值的合理伸展,这也有效地保证了诠释的效力。

尽管如此,由于诠释弹性太大,也很难避免穿凿附会、主观臆断的弊病。汉代的公羊家竞相抛开经文驰骋己意,诸多法家、黄老、阴阳家乃至谶纬的内容都被塞进了经文的缝隙之中,以致出现“讲诵师言至于百万犹有不解”,“倍(背)经、任意、反传违戾”(何休《公羊解诂》序)的现象。公羊学从东汉后期开始走向衰落,千余年来备受诟病,《公羊传》自身这种解经模式应该也是难逃其责的。

(作者:郑任钊,系中国社会科学院历史研究所副研究员)