【图语:新石器时代】

(何为文明?文明的标准?中华文明何时起源?学术界一直在讨论,应该说至今文明的标准和何时起源没有定论。)

【立身国学教育网】(专稿 文/程晓钟)现代考古学大量的信息及丰富的实物证据表明,大约在距今1万年前后,人类开始进入新石器时代,其最为重要的特征是农业的肇始和家养动物的产生。众多的考古发现证实,中国西北黄土高原不仅是中国最早兴起农业的地区之一,而且是世界上最早产生农业的地区之一,这里有源远流长的土生土长史前文化。20世纪70年代末,以秦安大地湾遗址发掘为突破口,渭河流域相继发现了一批新石器时代早期遗存,研究结果表明:至迟在距今8000年前后,这里已有相同文化的原始先民在繁衍生息。他们披荆斩棘,率先将野生植物培育成人工作物,将野生动物驯化为家养动物,并且建立定居村落,开始制作陶器。他们是西北大地迄今所知最早的开拓者,这是中国最早的新石器文化之一,他们以及后来的仰韶文化先民在距今8000----5000年间,取得了令人惊叹的文化成就,创建了西部历史上第一个辉煌时期,为中华文明的诞生做出了不可磨灭的贡献。

大地湾新石器时代遗址位于甘肃省秦安县东北45公里处的五营乡邵店村东侧,座落在葫芦河支流清水河南岸的二、三级阶地和相接的缓坡山地上,总面积275万平方米。

1958年甘肃省文物管理委员会文物普查时发现该遗址。1978年至1984年,甘肃省文物工作队对遗址进行了历时七年的连续性考古发掘,1995年又进行了补充发掘,揭露面积达14000平方米。大地湾考古出土陶、石、玉、骨、角、蚌器等文物近一万件,发掘房址241座,灶址104个、灰坑和窖穴321个、窑址35个、墓葬70座、壕沟9条。这不仅是甘肃考古中规模最大、收获最丰的田野工作,而且在我国新石器考古中无论规模、遗迹遗物丰富程度,还是研究价值均超过著名的西安半坡遗址,因此,它被称为中华人民共和国重大考古发现之一。1988年1月被国务院公布为全国重点文物保护单位,1994年12月被省委确定为“甘肃省爱国主义教育基地”。

遗址背山面河,左右两翼以溪流和冲沟为天然屏障,两侧和背后被黄土梁卯拱卫环绕,占尽天时地利。这里气候温和、依山傍水,兼有山林河渔之利。大地湾考古中出土兽骨17.000余件,经专家鉴定,仅哺乳动物就有7目15科28个属种,其中如苏门犀、苏门羚均为目前生活在南方的动物,另外如猕猴、棕熊、虎、豹、象等均已在当地绝迹,这说明史前时期当地的气候类似秦岭以南地区,气候温暖而湿润,生态环境优越而多样,动物种类繁多,生物呈现多样性。不仅适宜原始农业的发展,而且提供了便于狩猎、采集的自然生态条件。沧桑巨变,数千年间的生态环境发生了难以想像的巨大变化。人类的生产活动不可避免地造成生态环境的破坏,如何做到人与自然的和谐统一,仍是我们当前所面临的重大问题。

大地湾遗存包含五个文化期,据碳-14年代测定时代约为7800—4800年,上下跨越三千年左右。

大地湾一期文化即前仰韶文化或大地湾文化,距今7800—7300年,它是迄今为止渭河流域最早的新石器文化,是我国新石器考古的重大发现。它的发现不仅改写了甘肃史前史,确立了渭河流域的前仰韶文化,为新石器文化的产生、发展提供了一批弥足珍贵的科学资料,而且为西北地区考古研究取得了突破性进展。同河北磁山、河南裴李岗、山东北辛等发现一直被学术界公认为黄河流域考古研究的重大突破。这批最早开发陇原的先民发明了我国最早的彩陶,其上十余种彩绘符号比西安半坡陶器上的刻画符号早1000多年,且有些符号基本一致,虽然这些神秘符号的意义至今未能破解,但专家们人为,它们可能是中国文字最早的雏形;在同一时期编号为H398的近圆形灰坑中,发现一批碳化植物种子,经鉴定,属禾本科的黍。这是一项惊人的重要发现!它不仅在我国出土的同类标本中时代最早,并且与国际上时代最早的希腊出土标本年代相当。国际农史界通常认为中国黍源于外国,大地湾的发现纠正了这种谬误,确认了我国西北是黍的原产地之一,这是中国先民对人类的一大贡献。黍俗称糜谷,是西北地区至今仍然广泛种植的一种常见作物。原始先民经过多少代人的观察和实验,最先将陇西黄土高原上生长的野生黍培育成第一个农作物品种,从而奠定了大地湾是我国原始农业发源地的重要地位。

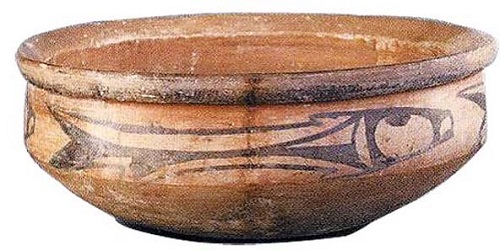

大地湾二期文化即仰韶文化早期,距今6500—5900年。甘肃对仰韶文化的发掘始于大地湾,自此甘肃是否存在仰韶文化不再成为疑问。这里揭露出可称为“陇原第一村”的较完整的原始氏族村落,面积20000多平方米,房址以广场为中心,呈扇形分布,周围以壕沟环绕,平面为向心式封闭格局,展现了神奇的原始生活画卷。这一期出土了一批绚丽夺目的彩陶,其中不乏艺术珍品,如成系列的情趣盎然的鱼纹盆,将造型、雕塑、彩绘艺术和谐的揉合在一起的人头瓶。这一期就其发掘面积、遗存涵给内容、学术研究价值,均可与著名的西安半坡、临潼姜寨相提并论。

大地湾三期文化即仰韶文化中期,距今5900— 5600年,彩陶艺术达到鼎盛阶段,生动活泼的线条、变化无穷的图案、造型与彩绘的完美结合无不体现原始艺术大师们的精湛技艺以及对生活的热爱。这一期发现的考古资料虽不如二期、四期丰富,但与泾渭流域同期考古发现相比则最为全面和系统。它的发现初步确立了甘肃仰韶文化中期的界定标准,拓展了仰韶文化中期的研究空间,对于解决仰韶文化早中晚期的演变过程以及西北地区各史前文化的关系等重大问题提供了准确可靠的依据。

大地湾四期文化即仰韶文化晚期,距今5500—4900年。此时的聚落由于农业的发展、人口的剧增迅速扩大到整个遗址,山坡中轴线分布着数座大型会堂式建筑,周围为密集的部落或氏族。其中以F901为代表的大型建筑占地420平方米,居住面为料疆石和沙石混凝而成的类似现代水泥的地面,既有主室和侧室,又有后室和门前附属建筑,其规模之大、保存之好、结构之复杂、工艺之精湛均为中国史前建筑所仅见。开创了中国后世宫殿建筑的先河,其类似现代的水泥地面与古罗马人用火山灰制成的水泥同属世界上最古老的混凝土。

这一期还发现白灰面上绘制的神秘古朴的地画,是我国目前发现的时代最早的独立存在绘画,这幅长约1.2米宽约1.1米、保存基本完好的地画比此前最早单独作为绘画保存至今的长沙马王堆楚国帛画早2000多年,从而改写了中国美术史。甘肃史前文化在5000年前后进入多元发展的阶段。

大地湾仰韶文化晚期聚落已成为当时清水河沿岸各部落的中心。这是我国目前考古发现中绝无仅有的聚落,显示了兴旺发达的盛况。聚落面积分布巨大、巨型建筑物面积,可见当时聚居的人口众多,初步显示出了城镇化的迹象。四期遗存的发现为理解甘肃史前文化发展序列奠定了基础,同时使我们认识到重新审视甘肃境内仰韶文化与马家窑文化关系的必要性。

大地湾五期文化即常山下层文化,距今4900—4800年。这是仰韶文化向齐家文化过渡性质的遗存。这类遗存在渭河流域是首次发现,在清水河沿岸和秦安县陆续发现一批同类遗址。它的发现对探讨该地区仰韶文化的发展方向以及齐家文化的渊源提供了重要的启示和新鲜资料。此时大地湾的聚落面积更为扩大,此前的环壕已被突破,居住和活动的地域发展到今麻沟村西侧一带,面积在280万平方米左右。

2006年5月—2008年10月,甘肃省文物考古研究所、兰州大学资源与环境学院和甘肃大地湾文物保护研究所联合对大地湾遗址多次发掘,发现了距今6万年至8000年前的人类活动遗迹,考古资料分析显示,对大地湾Dadiwan06探方的发掘,完整记录了石英打制就技术制品、细石器技术制品、大地湾一期文化以及仰韶文化陶器制品等分别代表中国北方原始采集狩猎经济、先进采集狩猎经济、早期栽培经济与成熟农业经济的四个不同发展阶段,反映了大地湾遗址距今6.0万年以来由采集狩猎经济逐步向农业经济过渡的持续人类活动历史。对研究旧石器时代的狩猎采集文化以及农业的起源提供了重要资料。

简单地说这是大地湾遗址考古工作的又一重大发现:

1、第一发现:距今6万年至今以大地湾为代表的清水河流域地区一直存在人类活动。

2、第二发现:首次阐释了中国北方从狩猎采集到粟作农业发展过程。

大地湾遗址的发掘是甘肃考古中规模最大、收获最丰的田野工作。因其文化类型多,延续时间长,历史源渊早,技艺水平高而享誉考古学界。研究表明:大地湾先民在彩陶、绘画、雕塑、建筑等各个领域表现出惊人的艺术创造力,为我们留下了弥足珍贵的艺术宝藏,众多的美不胜收的史前艺术品具有永恒的艺术价值,代表着西北先民的辉煌艺术成就。

大地湾一期出土了我国乃至世界上最早的彩陶文化与文字符号。其“内模敷泥法”制陶方式, 是我国迄今为止发现最早的制陶方法之一,同时种植生产了我国第一批粮食品种—黍。

在大地湾遗址还发现了世界最早的水泥地面,其中最具代表性的仰韶晚期文化的F901原始宫殿建筑遗址以其宏伟的规模、复杂的结构、严谨的设计、精湛的技艺向我们展示了5000年前先民们所取得令人惊叹的建筑成就,它是一座史前时期伟大的原始礼仪性建筑。

创造了将造型与绘画融为一体的人头型器口彩陶瓶、情趣盎然的鱼纹盆及F411地画等艺术珍品。其中大地湾四期F411房址中出土的一幅1.3平方米见方的地画,是我国目前发现时代最早的绘画作品,它的发现改写中国美术史。不仅为研究当时人们活动的一些现象和思维方式提供了素材;而且对我国古代绘画史及其绘画技艺的研究,也是不可多得的实物资料。

F901主室共出土8件可复原的陶器,陶器基本完整或大部完整,其中敛口瓮,敛口罐两件是仰韶晚期常见的器型,其他的6件均为首次发现。这一组造型奇特的陶器包括一件四足鼎、一件平底斧、一件条形盘、两件带环形把手的异形器、一件带圆孔器盖的四鋬深腹罐。根据现有的考古知识,我们难以判定这组陶器的确切用途(根据实际测量,此四件器物具有二进制和十进制的比例关系,有学者认为的中国最早的一组陶制量器)。这组陶器绝不是日常生活用品,显然有其特殊的用途。联系到F901的特殊性以及这组陶器的特殊构造,它很可能是原始宗教活动或祭祀仪式中使用的陶制礼器。我国进入文明社会以后,在商周时代使用大量的青铜礼器,而青铜礼器的前身则为陶制礼器。陶礼器是原始礼仪活动繁盛的必然产物,礼仪活动的增多反映出社会内在的经济、军事上的需要。自从陶器分化出新的礼器类型,史前社会又向文明靠近了一步。

仰韶文化是我国原始农业迅猛发展的时期,也是中华文明孕育形成的重要阶段。

大地湾遗址的发现不仅为建立史前文化的时空框架提供了可靠的保证,而且为甘肃史前考古确立了断代标尺,建立较为完整的发展序列。亦使西北地区新石器考古研究取得了突破性进展,为重建中国史前史增添了宝贵的资料。大地湾遗址及其现有地理环境不仅基本保持了史前生态环境—由梁卯与河川组合而成的完整的原始地形地貌,而且还分布着渭河流域新石器时代延续发展了3000年左右的原始聚落遗存,揭示了聚落阶段发展的完整性,同时反映出聚落选址在此3000年间存在着一个由低向高的连续活动过程,是我国史前史极为难得的实例,在史前聚落研究方面具有独一无二的价值,大地湾聚落遗址最终发展成为清水河沿岸的中心聚落,标志着原始社会正处在向文明社会转折过渡的重要阶段,并且初步显示出城镇化的迹象。

(文明要素:考古学一般将文字、城堡、礼仪性建筑和金属的普遍使用作为文明社会的标志和特征。目前,历史、考古学界共同接受的结论是中国至迟在大约距今4200年即夏代开始进入文明社会。不过,越来越多的考古发现表明这可能还不是最后的结论。)

从彩陶的发明,文字的出现、农业的肇始,城镇化迹象到大型礼仪性建筑的出现,表明甘肃东部是中华文明的发祥地之一,是探索中华文明起源的重要区域。因此,大地湾遗址是我国文化遗产的重要组成部分。对研究黄河流域新石器文化的产生、发展以及探索中华文明起源的历史进程具有十分重要的意义。

大地湾遗址是一本尚未完全打开的历史教科书和地下博物馆。受大地湾考古工作的局限,到目前为止我们仍不能全面理解大地湾史前文化的全貌,我们可以肯定的说,大地湾考古以不容置疑的事实说明了甘肃是中华远古文化的发祥地之一,在中华文明形成过程中曾作出不朽的贡献。

(庄浪史前文化:庄浪与大地湾山水相连同属泾渭文化区,史前文化渊源流长,灿烂辉煌。截止目前,受考古工作局限,除大地湾一期文化因素尚未发现外,其他史前諸文化都有大量的发现,都为华夏文明之源头) 作者简介:程晓钟,男、汉族、甘肃省庄浪县人、生于1967年9月,1992年7月毕业于复旦大学文物与博物馆学系。现任甘肃大地湾文物保护研究所所长、研究馆员,兼任中国博物馆学会史前遗址专业委员会副主任,复旦大学甘肃校友会乘务副会长,兰州大学副教授等职。国家文物局2008年度“郑振铎——王冶秋文物保护奖先进个人”获得者;主持举办的《文明序曲——大地湾考古成果展》基本陈列展览获第十届(2011-2012)全国博物馆十大精品陈列展览精品评选优秀奖。著有《中国敦煌学百年文库·庄浪石窟》、《文物胜景》,主编《大地湾考古研究文集》,发表论文数十篇。