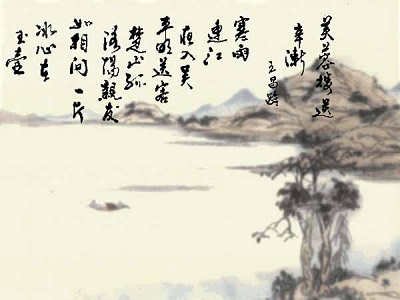

【图语:《芙蓉楼送辛渐》,体裁为七言绝句,唐朝诗人王昌龄所作】

这里,我会借用一些佛学的词语来说明认知的过程。顺便说到,我们今天所用的语言里面,很多词语都是从佛学里面来的,比如说“意识形态”、“不二法门”、“现身说法”,比如说“书记”、“总统”、“平等”、“真理”、“真谛”、“真相”、“律师”、“思惟”、“单位”、“东单”、“西单”、“正宗”、“宗旨”、“心境”、“恩爱”、“烦恼”、“自在”、“自觉”、“缘起”、“因果”、“功德”、“方便”、“慈悲”、“无常”、“心花怒放”、“自欺欺人”、“心心相印”、“大千世界”、“不可思议”、“自作自受”……很多了,这些都是来自佛学的词语。

所谓“我执”,就是对自我的一种执着,认为有一个不变的“我”、“灵魂”。“法执”是代表对除了“我”以外的所有事物现象的执着。“法”包括物质的、精神的、知识的、思维的、理论的、行为的,等等,所有宇宙的一切,心、物各种的现象、作用,都是“法”,用一个“法”字来概括它。我们都喜欢执着,认为有一个东西在那里,有固定不变的性质,就抓住不放。其实“我执”是“法执”的一种,因为我们一动念就困在我执上,最常用的,所以把它单列出来。这个我执和法执是怎么来的呢?下边用“认知坐标”的比方来说明。

我们认知自己或者环境事物时,思维是怎么运作、怎么工作的?我们拿数学上的坐标来比方说明。最简单的坐标是一个横轴、一个纵轴,一横一竖,交叉像一个“十”字这样,数学上叫X轴、Y轴,中间有一个交叉的“原点”。所有的事物,可以标在横轴纵轴不同尺寸连线的交叉点,就像我们下围棋那个棋盘,每一个交叉点可以对应一个“我”或者“法”,代表一个事物、一个现象、一个道理、知识、行为等等。在思维的发生过程中,“我”其实就是那个“原点”。像笛卡尔讲的,“我思故我在”,他讲对了一半。我们刚才讲到,思维是后天起来的,是依赖于觉性起来的。在你思考的时候,我思故我在,好像有个“我”存在,可是我不思的时候“我”在哪里?可见这个“我”是思维出来的。为什么会思维出来一个“我”?当然你说因为有这个身体在。身体是一个业报,它是一个结果,不是一个最原始的起点。而且身体随时新陈代谢,随时变化,“我”怎么没变呢?

我们静下来体会,观察起心动念。一动念思惟,就有个认知的起点。认知事物首先有一个思惟的起点、立足点,它就是思维坐标的“原点”。思惟的这个出发点、立足点,就是起心动念的本位立场,我们习惯上叫它为“我”,英语里面叫“I”。它就是这么一个出发点,一起心动念就有一个立足点、出发点,这个就是认知的原点、起点。可是你把这个认知的原点、出发点、立足点,当成了固定不变的有灵魂的东西,这是一个误解,这是后天思维的错误认知,但却被我们一直执着,当成真的了。把“妄”变成真,变成了一个牢笼,一个困惑。这个就是“我执”了。你说它有“我”吗?有“我”,它充其量就是一个认知的立场、起点、出发点,是认知坐标的原点。而这个思维认知的坐标其实是假设的,它不是一个天然就存在的东西,它是后天起来的相对思维的凭借工具。所以,“我”是后天假设的观念,习以为常了,变成“我执”。本来无我。早期翻译《杂阿含经》时,不用“无我”,而用“非我”。“无我”侧重讲“我”是后来假设加上去的观念,本来没有的。“非我”既讲了本来无我,又讲了起心动念时,凭空假立假设了一个思维的起点、立足点。

横轴纵轴,你可以把一个轴标为时间,另一个轴标为空间,时空交叉点不同,产生的事物就不一样,缘起就不一样。比如今天农历二月二,我们在这里,时间是这个时间,空间是上海恒南书院,产生了这样一个事件,就在坐标系上定位了。它是这么一个认知,回头它又变了,时间马上过去了,空间也变了,散会了,大家都走了,也就变掉了。