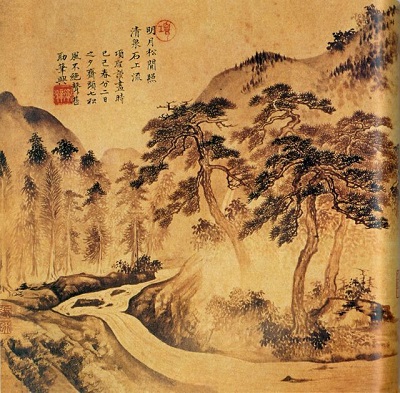

【图语:《山居秋暝》,体裁为五言律诗,唐代诗人王维所作】

所以,法执和我执,它就是把凭空假设、缘起性空的东西当真而执迷了。因为当真了,无始以来,生生世世以来,我们太执迷了,想抓住不放,所以越来越困在“自我”里面,困在种种境界里面,越来越渺小,困在这个业报身里面无法解脱,困在色、受、想、行、识五蕴牢笼,困在贪、瞋、痴、慢、疑,以及各种错误观念,各种欲望烦恼里面,超脱不了。说到底,也就是困在思维的重重陷阱里面,作茧自缚。所以觉知的能力、范围,也困在这个渺小的范围。

所谓觉悟,就是看破思维的重重陷阱,不受这个骗,不受我执法执的骗,觉性本来在这里,不需要去找。

所谓修行,就是不断反省,随时修正错误的身口意行为,转恶为善,转善为净,从我执法执里面逐渐解脱出来。

所谓定境,可以说是深度的宁静。做什么用的呢?宁静致远,宁静下来可以看清楚,散乱的时候看不清的,看不清内心也看不清外界,当然会陷入种种的思维陷阱。“禅定”又不同了,不是普通的定境。禅定也称“正思维修”、“静虑”。正思维修,是纠正错误思维、跳出思维陷阱的修养。“静虑”,是来自《大学》的“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”,是翻译佛经时借用儒家的,所以说儒释道的学问很多是天然相通的。换言之,“禅定”“静虑”就是止观与定慧之学,还不止是定力,还有智慧,定慧等持的,才是真正的禅定。“虑”就是观慧,观察观照,“安而后能虑,虑而后能得”,深度宁静之后的观察观照,可以开发智慧了。“止”的修养是万念归一,专一在一个目标上,把我们心猿意马满天飞的思维妄想暂时拴在一缘上,停下来歇息一下,宁静下来,安定下来,就是定境了。定境有很多种。而我们的觉性,它本来就在那里,并没有丢失,它在这个妄想暂停的空档,自然会呈现,可以启发我们。

可是如果把专一的定境当做究竟了,那又困在定上,就难以自证本觉了。那样的话,一出定又困在种种思维的陷阱上了。若不能借助定境来自证本觉,就要在安定下来后,观察、观照内心,一则可以反省思维与知识本身,看破思维的把戏,破除种种思维和知识的迷惑。二则可以练习无分别无分析无判断的观照,观照内心,也可以身心内外一体观照,这种观照的修习,机缘成熟时,会忽然明白一些根本问题,这不是思维、分别来的,这是般若智慧的显露了。这样修习下去,渐渐会破除我执法执的思维陷阱。这样去反复观察、练习,就可以不断突破,不断进步。

为什么要反复观察练习?因为无始以来,我们在思维的陷阱里面打滚太久太习惯了,根深蒂固,习以为常,不是冰冻三尺,而是冰冻万丈,需要反复练习来融化它、解脱它,需要随时善护念、慎独,随时从起心动念处注意了。这就是所谓“修行”的过程,也是恢复生命本来面目的过程,不断地把颠倒的思维“化”导为正思维、正觉。这个过程,也是解脱“见思惑”九十八结使的过程。(马宏达,2014年3月2日上海恒南书院,南怀瑾老师诞辰纪念讲座)