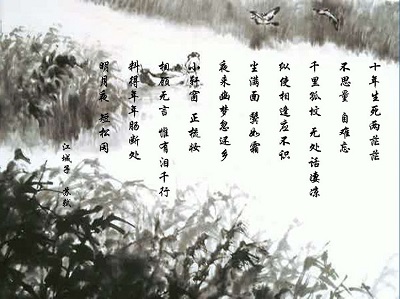

【图语:《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》,体裁为词,北宋文学家苏轼所作】

所谓历史也是这样。你说历史是怎么样的,史书记载说发生了什么事情,那是按照某个标准选择某方面最重要的记录,其余的大部分事情没有记录进去,而且离不开作者的主观。每个人的认知角度又不同,程度不同,资料不同,所以不同的人写的历史是不同的。西方有人讲“历史是任人打扮的小姑娘”,给她怎么化妆,她就是什么样子,这话有他一定的道理,也反映了西方历史学的诸多问题。全世界最为重视历史记载,最为严格讲求趋近真实与公正的,最反对“曲笔”的,是中国古代的历史学,而且中国的史学是世界上唯一数千年连续不断的。

讲到历史,就牵涉到考古、考据的问题。前天我看到一个笑话,讲两个乌龟在地上比定力,谁先动谁就输了。两个趴了很久都没动。后来过来两个人,其中一个是甲骨文的专家。他说:“看,这只乌龟背上有甲骨文,我判断这只乌龟至少死了三四千年了。”另外一只身上没有甲骨文的乌龟就说:“啊!你这个该死的!死前为什么不告诉我一声?害得我一动不敢动。”结果旁边这个乌龟就说了:“你真笨,专家的话你也听?”哈,我讲这个笑话不是讽刺专家,而是说要尊重专家,但不要迷信专家。专家在他熟悉的领域研究得比较多,在他不熟悉的领域研究得可能比较少。但是所谓领域内和领域外并非隔断的,事物的缘起是普遍联系的,也是无常的,存在的变数与可能性很多。即便在他熟悉的领域,即便他是权威,也有判断失误的时候。而且同一领域的不同专家,意见不一致甚至完全相反的,也很寻常。而且如前所述,也往往跳不出盲人摸象、刻舟求剑的大窠臼。所以对于专家、权威的判断,应当重视,应当尊重,人家毕竟比外行研究得多,但是也不要迷信,不能绝对化。专家也是普通人,不过某方面研究得多些。也因此,对专家不能要求太高,不能求全责备,把专家等同于正确、真理,那专家们的责任和压力就太超负荷了。同理,考据、考古资料也很重要,但是不要绝对化。尤其对历史的考古、考据,其损失掉的信息量是绝大部分,我们所看到的、考据到的信息只是小部分。

很多人看过电影《罗生门》,就知道审案子下判断有多么难,那还是刚发生的案子,当堂对质,还不是古代的案子呢。我是学法律的,发现一个案子审起来真的要很严谨很小心,一不留神就错判了。我在检察院工作过。检察院第一个部门是批捕科,决定是否逮捕案犯的科室。公安局转过来的刑事案子,到我们这里审查。公安局已经审几次了,所有的统统调查个底朝天,最后决定立案,再移交到检察院。第一步要我们判断是否批准逮捕,我们要全部重新来过,不要受公安局的影响,全部的人证、物证反复地调查、提审等等。确实够格逮捕的,请检察长签发逮捕令。然后转移案卷到检察院的起诉科,起诉科在移交给法院之前,还要重复同样的调查审问过程,也是独立的,不受公安局或批捕科的影响。为什么这样?就是要减少错误的发生,减少冤枉人的事件发生。到法院后,又要重新调查审问,反反复复。最后到当庭审判的时候,还要人证、物证拿出来,当庭审问、作证、辩论。所以审一个案子,程序设计得力求严谨,就是为了防止出现错判。可是照样会有冤假错案发生,即便不是徇私枉法,也会有错判的时候。所以准确判断一件事情非常的不简单。

其实绝大部分人平时的思维习惯,都是凭一点资料,或凭一面之词,或凭道听途说,就轻率地给一件事下结论。或凭一点野史,或简单读了一些正史,就简单粗暴地给历史下个结论,很不负责任,可是影响了很多人,以讹传讹,贻害不浅。要读懂历史是很不容易的,人生很多领域的事我们往往并未经历过,并不了解其中的复杂、甘苦与深浅,对人性的复杂也没有了解,既不自知也不知人,仅仅是凭一些观念或书生意气来看历史,哪里会真懂历史呢,一定曲解误解的。有的则是以现代的观念来看待古代史,有的是专从某个角度来看历史,仁者见仁智者见智,各有偏见。这些都是思维的陷阱。

现在听说有人想重新写古代史或近现代史,仅凭现在搜集到的资料,或者凭现代的观念去衡量古代,就可以窥见真实的历史吗?问题恐怕不少。但它可以代表了作者个人的认知与观点,如果命名为“某人的史观”就比较恰当,可以给人参考了。俗话说,“土地若能言,舆师面如土。腑脏若能言,医师面如土”,舆师就是风水师。你也可以说“历史若能言,史家面如土。事实若能言,舆论面如土”。写历史要搜集资料,搜集不到的资料,遗失的资料,是大部分。即便是搜集到的资料里面,人的主观偏见、误解、曲解,占了多大成分?都是要慎重考虑的问题。

比如在南老师身边做事或常走动的人,对南老师了解多少?每个人如果口述历史的话,有多少偏差?有多少误会与曲解?一定少不了。因为每个人接触的片段、侧面、时间段不同,每个人的内在程度、认知偏差和心理状态都不同,动机也不同,认知与记忆也会出差错,甚至完全错误。可是旁人听了、看了,会信以为真,理由就是所谓“亲身经历”的“第一手资料”。

我们每个人也一样,你太太儿女了解你多少?同事朋友了解你多少?每个人口述你的历史,都会讲出很多,可是你听了,一定有很多的不同意。所以说“人生难得一知己”。还有句话叫“不如意事常八九,可与人言无二三”,很多话没法讲给别人听的,别人当然不会了解。而且中国自古以来就有“积阴德”和“扬善于公堂,规过于私室”的教育,自己做了好事不肯说的,别人做了一分好事可能会被捧成十分,坏事却被隐瞒,这也是常有的事。同时,“好事不出门,坏事传千里”的事也常有,道听途说或造谣流行是常事,因为人性弱点如此,爱八卦,传谣时背后还有种种心理在作怪。所以世间事很不简单,历史哪有那么简单。你说根据某人说了什么,判断历史就是那样的,他没说的还多着呢,已经说的也要打几个问号,未必如字面意思那般。

像很多人希望南老师写自传,可是他老人家最后说,古今中外的传记当作故事看比较好,不要太当真。尤其是自传,人们大都会把自己写得光鲜,丑陋的不愿写,而且记忆也会出差错。回顾一生,真话有很多不能讲,讲了很多人或人家后代脸上不好看,人家也要生活的。可是,假话又不愿说。所以,最后还是不了了之。老人家前几年有首诗:“九十余年怀旧,俱同落叶纷纷。高明庸俗尽灰尘,何处留痕。细思量,是非人我,真真假假,虚虚实实,本是无真。但苍茫四顾,那得容心。”(马宏达,2014年3月2日上海恒南书院,南怀瑾老师诞辰纪念讲座)