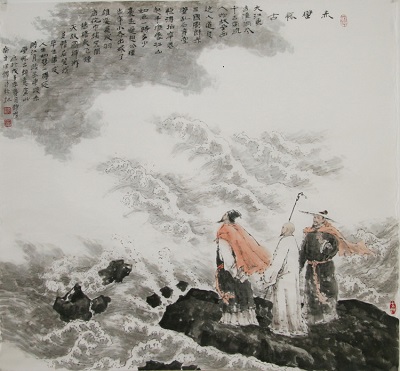

【图语:《念奴娇·赤壁怀古》,体裁为词,宋代文学家苏轼所作】

讲到思维、知识,所有的思维、知识,连同五花八门的境界,其本身也是无常的。思想、起心动念是留不住的,每个念头马上过去了。我们所认知的对象也是境界,也是无常的,都是变化的,缘起性空的。每个东西是多种条件凑合的,可是你抓不住一个固定不变的东西。世界上最稳定的物质是什么?是黄金。所以它可以被当做硬通货。黄金是什么东西?现代物理学认为,金元素哪来的?要有太阳那样的压力和温度,才可以形成金元素。可是如果超过太阳的温度和压力,金元素就解体了。所以世界上你还找不出一个不变的东西,除了觉性以外,其他的东西都是缘起性空的,没有一个固定不变的东西,当然也包括我们的个性。所谓个性,每个人都有个性的格局,所以叫性格,它就是长期的习惯,思维习惯、情绪习惯、身体禀赋等等,综合起来形成的一个相对稳定的执着境界。稳定在哪儿?稳定在我们执着它,太习惯了,习惯成自然,路径依赖相当坚固,所以很难改变。修行是要改变这些东西,所以是相当困难的一件事情,江山易改禀性难移。它是无始以来形成的习惯集合。但是它也是缘起性空的,我们从小到大到现在,我们的个性有没有变化?有,绝对有变化,当然很多方面也很顽固,但是程度不同了。我们的身体变了没有?变了,都变了,身体随时在变。除了觉性依旧,其他全变了,所以身体与个性也是缘起性空的。

科学、哲学、逻辑、文学、艺术、情绪、身体,环境,文明,乃至整个宇宙的各种现象,都在缘起的范围里。这个缘起是怎么缘起的?甲和乙怎么就发生化学反应了?怎么就产生物理反应了?这个缘,我们可以翻译成另一个词,叫“条件”、“因素”。某个因素跟某个因素之间,某个条件跟某个条件之间,怎么就产生反应了呢?像陈总弄的防火板,把矿石怎么就变成了防火板?加工是怎么完成的?再比如,念头之间,思维之间,逻辑之间,情绪之间,情绪与思想之间的互动,思想情绪与生理之间的互动,起心动念与说话、与身体行为的互动,这些因缘之间都是怎么产生关系的?

我们回到总归的概念,这一切的因素、条件及其彼此之间的互动关系,总归为一个概念来概括,就是“缘起”。不管是有逻辑还是没逻辑,包括物理的、生理的、思维的、精神的,只要属于有为的(有所作为的)作用,一切有为法的范围,都是缘起的,都是因缘条件相互配合起来的。

可是我们要思考,所有的事物、现象、作用,也即所有的缘,每个缘是独立的吗?如果每个缘真的是独立的,就不会发生缘起了,不会发生关系,不会有逻辑关系,一加一不会等于二的。可是你说它不是独立的吗?为什么它好像又是一个独立的条件或因素?

我们回到刚才认知的坐标。从横轴纵轴分别拉一条线出来,变成一个交叉点,就对应一个法,代表物质或精神现象。这个认知可以说是一个界定、定位。知识也是界定出来的。所有的知识都有它的定义,有它的内涵和外延,统归为界定。界定就是划分一个界限,区别这个是什么,那个是什么。同小孩课桌上画三八线一样道理,这个是我的,那个是你的,也是一个界定。所有的知识和思维都是在界定,可是这个界定是相对的、假设的。所以缘起这个概念也是相对而言的,是相对于种种对象而产生的、相比较而言的一个东西,叫做缘,叫做起,生住异灭等等,都是相对的。可是每个缘真的是独立的吗?如果真的是独立的、有界限的,彼此就不会发生关系了。

比如说,我跟你们在座各位之间是有界限的吗?看上去绝对有界限,我是我,你是你。可是我们这个界限如果是真实的话,你不会知道有我这个人存在,我也不会知道有你存在。界限是真实的吗?如果是真实的,彼此之间就彻底隔断了,不会发生关系的,不会有缘起存在。所以界限是相对的表象,是假设的。所有的界,本身就是缘起性空的,并非固定不变。每个缘本身也是缘起性空的,受制于其他因缘,没有固定不变的性质。所以,平时我们习惯了先认为种种事物现象的各自独立,然后各自独立的东西彼此之间发生关系。其实这里面的逻辑是经不起推敲的,逻辑不能自洽,不能自圆其说的,有界又非界,非界又有界,独立又不独立,不独立又独立,黑就是白,白就是黑,自相矛盾。包括逻辑本身,也是缘起的,也有界非界的自相矛盾。说到底,逻辑本身也是无法自洽的。

我们刚才讲到缘起性空,并不是缘起了就有,缘灭了才空。而是缘起与性空不二,缘起本身就性空,没有永恒不变的体性、自性、性质,所以才能缘起,不空就不能缘起缘灭了。缘起性空有两层意思:一层是说各种因缘聚合而无常,因缘起灭,没有固定不变的东西存在,没有永恒不变的自性(性质)存在;每个缘本身也是缘起的,与其它条件互动生灭,没有自性。这是第一层意思。深一层的话,每一个缘本身也是假象,没有独立的缘存在,所谓独立是相对而言的假设界定,这个独立的界限并不真实存在。所以缘与缘之间的互动关系也是相对的假象、幻象,可是我们把假象、幻象当真了。所有的缘和缘起,并非超出先天觉性的范围之外,所以才能够被感知被认知,才能够被分辨被分界,才能相对地比较,认为它有个缘起或缘灭。所以一切界,一切界限、界别,知识的界限、思维的界限、逻辑的界限、物理物质的界限、心理的界限、心理与物理的界限,六根(眼耳鼻舌身意)、六尘(色声香味触法)、六识(眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识)等所谓十八界,等等,是相对而言的,假设独立的,并非真的隔断了。也可以说是虚妄不实,并非固定不变的,缘起性空,无常的。可是它可以起用,可以产生这些缘起的作用。这些假象、幻象、缘起,都是所觉的内容,都在觉性照见的范围内。只不过我们无始以来困在我执法执上,太着相了,所以困在狭窄的所知量内,困在思维和知识的陷阱内、种种界限内,困在五蕴八识里面,困在贪、瞋、痴、慢、疑、恶见里面,被这一切的界限限制住了,不得解脱。缘起都是所知量,五蕴八识都是所知量,所知量有界限的,但界限是相对的,变化的,《楞严经》叫“应所知量,循业发现,宁有方所”。困在自己执着的界限内,就是画地为牢,作茧自缚,哪里会有自由感呢?心身都没有自由感,都是困惑,所以总想追求自由。佛说“一滴水只有融入大海才不会干涸”,而重重无尽的“界”,使我们如同一滴脱离大海的水滴,很快就干涸了,枉受生死轮回之苦。

我们不妨把一切归纳为“心与境”,一切境界是心的所知所觉,心是能够照见境界的觉性。可是所觉知的境界也没有脱离心而独立存在,心与境如果是两个东西的话,心不会知道有境界存在,所以心境不二。

我们执着有境界实存,有我,有众生,有时间空间等等,这些都是法执,也是我执,所谓“人我执、法我执”。各自执着不同,所以我们的果报也千差万别,被这些界限困得不得了。每一个细胞,每一个DNA里面都有很多界,都是念念作茧自缚感应来的。

心和境,在“道”的层面上是不二的。空和有,也是不二的。见和相也是不二的。唯识学讲的八个识,每一个识里面都有见分和相分,就是能知和所知两部分,和刚才讲的心和境相似道理。能知和所知,如果是两个东西,能知不会知道所知的存在。所以见和相,不是两个东西,它是不二的。见就在相中,见因相而见,因为觉知了现象才知道觉性的存在。相就在见中,相因见而相,因为有觉性才觉知现象的幻化。

同理,缘起和性空也是不二的。华严经讲“一真法界”,全体皆真,全体不二,全体圆觉境界,常乐我净,一切都圆满的。可是我们因为认知的无明,无明就是不明不白,糊里糊涂,困在我执法执的思维陷阱里,困在种种所知量里,困在一切界限里,所以变成了这样一个重重困住而不得自在的烦恼境界。解铃还须系铃人,哪里跌倒哪里爬。一切解脱,都得从当下一念无明的解脱开始。(马宏达,2014年3月2日上海恒南书院,南怀瑾老师诞辰纪念讲座)