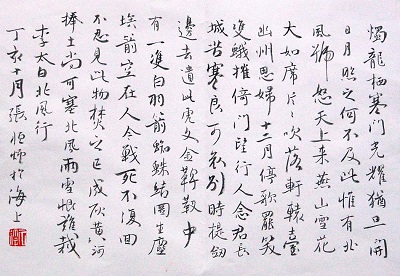

【图语:《北风行》,体裁为杂言古诗,唐代诗人李白所作】

尤其现在这个时代,传媒非常发达,互联网、手机、微博、微信等等,资讯海量爆炸式增长,太多似是而非的信息满天飞。大家今天特别喜欢讲民主、自由、人权等等,喜欢讲把权力关到笼子里。可是大家有没有想过,舆论本身既是一种权利——利益的“利”,同时也是一种权力——力量的“力”,它会产生力量,它既是我们的利益,同时也是我们的力量。我们今天看到满天飞的雾霾,或者随地吐痰乱丢垃圾,认为是环境污染,需要治理。可是不负责任的、逻辑混乱甚至毫无逻辑的舆论信息,乃至谣言,满天飞,变成了精神雾霾,舆论垃圾,难道就可以不负责任地自由释放,随处乱丢吗?

由此想到人文环境问题。我们今天的人文环境,从言论自由、传媒方便上来讲,超过几十年以来任何一个阶段。今天可以说言论非常自由,你几乎可以随便乱讲,尖刻偏激、极端浮躁肤浅、逻辑混乱的言论,乃至谣言,舆论暴力,随处可见。很多人以为言论自由、言者无罪,就可以随便讲,讲了可以不负责任,比随地吐痰丢垃圾还要无所顾忌。即便是表面严肃的学术言论,似乎也可以不必负责任地随便讲。这是一种权利与自由的滥用,是对义务与责任的无视,也是对他人和社会的不尊重。它肆无忌惮地破坏着人文环境,却同时又呼唤人文环境的改观,这不是自相矛盾吗?今天的大众,在似乎空前自由的选择中,被五花八门的海量信息舆论公开地催眠洗脑,这是今天这个时代的特点,其中当然也包括无孔不入的商业信息。

说到百年来人文环境的变化,免不了提到新文化运动。新文化运动当然有其历史的复杂背景。而且任何事物,法久弊深,很多的问题也的确有革故鼎新的必要,所以新文化运动有其历史的功劳。功劳大家已经讲了很多了,今天,不好意思,我要乱弹一点批评的话。新文化运动是留学生们回来领导的。当时有一个救亡图存的历史背景。大家都很着急,希望中国快速地富强起来,不要再挨打,不要再受人欺侮。这种急不可待的心情可以理解,但是也有慌不择路、饥不择食、矫枉过正、过犹不及的问题。而且思维上、言论上、态度上,有非常偏激、极端的一面,把中国数千年整个的历史文化全盘否定,甚至提出来把文化的载体——汉字,连同所有中国历史文化统统废掉,文字都拉丁化,一切都西化。所幸这些主张没有全部实现。但是,其引领的一些思维习惯、语言习惯——偏激、刻薄、浮躁、极端,却传染开来,蔓延了一百年,直到今天还不止。文化大革命在文化思想的层面上,可以说是新文化运动主张革传统文化命的继续。我们古代主流的思维和语言习惯不是这样的。古代因为诗书礼义的教育,社会风气是温柔敦厚包容的,礼义廉耻,温良恭俭让为主流。但是这一百年的剧变,过去的优点也被革掉了。这样一个思维偏激浮躁,舆论暴力无礼的环境,它变成一个文化的盐碱地了,破坏力很大,重建很艰难。

新文化运动以来一百年了,打倒了旧文化,新的文化却没有扎实建立起来。所谓“新文化”,非常单薄而欠缺根基,不足以支撑国家社会的需要。想从数千年的历史文化汲取营养吧,又羞羞答答不好意思,怕被人骂成“封建余孽”,而且还丢了钥匙——没有古文修养的底子。反倒是骂自己的历史文化,已然是大家习惯了的,不管骂得对不对,极端不极端,大家都习以为常。其实什么是“封建”,也没搞清楚。百年来流行用欧洲的“封建”“专制”标签贴到中国历史身上,恐怕是张冠李戴,削足适履。其实唐代的柳宗元在《封建论》中早已讲清楚“封建”的问题。而且中国的封建制不是集权,而是分权,诸侯国自治,诸侯国与中央天子的关系,类似于现代所谓邦联制,所以后来演变成战国的大战乱。秦始皇统一天下之后,为了避免再度出现诸侯国争战不休生灵涂炭的局面,就结束了封建制,变成中央集权的郡县制,大体沿用至今,也不能简单粗暴地用“专制”来定性。秦代是一种法治体制,君臣各有法定的职责本分,法治体系非常健全,官员靠选贤与能的开放机制选荐来的,依法度行政,凭功过赏罚。两千几百年来,大致是延续秦体制,历代因各种因缘有所变化与波动而已。你可以说它不完美,弊端不少,也可以尝试不同的体制,但是简单粗暴地定性它,一棍子打死,未免太脱离实际。而且,天下有完美的体制吗?古今中外,哪个体制没有一大堆的弊端呢?哪个体制不被异化呢?人类至今还在困惑着,还在继续寻找更好的体制制度,寻找更好的治理方式方法,并未达成“历史的终结”。

中国文化要推陈出新也好,要继往开来复兴也好,必须要有一个肥沃的土壤。这个土壤是什么?首先要具备包容、尊重、分享、共生的精神。你说它是民主平等自由人权的精神也好,说它是温良恭俭让的礼义精神也好,总之,若没有包容、尊重、分享、共生,就没有人文的沃土,没有文化的沃土。在思维偏激浮躁,舆论暴力无礼的盐碱地上,能长出什么呢?

譬如现在大家喜欢谈民主,往往讲得很偏激很极端,理想化、浪漫化、情绪化的想法说法很多,而且听不进不同意见,不知道这与民主精神是相符还是相悖?民主到底是什么?一个人有一个人的想法。现在全世界都在说民主,有人说民主就是限制公权,保护私权。有人说民主就是普选制,就是一人一票等等。中国在民国初期就实行过民主普选制,也做过很多其他政治实验,也付出了巨大代价,这段历史的经验教训值得研究。现在国际上各个国家所谓的民主形式,各有不同,并非千人一面。相对成功的有一些,失败的案例也很多。谈谈理念很容易,但是理念不等于现实,落实起来远为复杂。可是我们常常会陷入这样一个思维陷阱——理念或愿望、主义讲多了之后,忽视了问题与落实操作的复杂环节,混淆了理想愿望与实际可行性。

谈民主,离不开民主精神。民主精神的要素是什么?首先是平等、尊重与包容。所谓权利自由和义务责任的对等,就贯穿着平等、尊重与包容的精神。平等、尊重与包容,是礼义廉耻或仁义礼智信的底线,是克己复礼的底线,也是人类社会的基本道德之一,并非民主精神的专利。尊重人权也好,尊重言论权也罢,自尊自重也好,乃至公权与私权之间,是彼此尊重,而不是各自唯我独尊,这样才有人际伦理、社会关系的相对正常化。否则,如何避免变为自我中心,自说自话,自私自利,彼此倾轧争斗,乃至弱肉强食的丛林法则呢?如果唯我独尊、情绪化、暴力化盛行,那和弱肉强食的丛林法则没有区别,不论多么好的体制制度,恐怕也无济于事。如果民主缺乏了互相尊重、包容的精神,与自我中心有什么区别呢?自我中心必定会固执己见,不懂尊重与包容、合作与妥协,不懂平等与协商,很容易陷入情绪化,纵容贪欲、瞋心,纵容思维、言论与行为的暴力,距离专制暴政(也包括暴民政治)只有一步之遥。

同理,对历史文化也要尊重。批评是一回事,继承是一回事,但无条件的尊重,是起码的应有态度。无古不成今,历史文化是国家民族血脉灵魂的来源。尊重历史文化,就是尊重自己。不尊重自己历史文化的民族,其民族的整体人格与灵魂被阉割被否定,必定陷入自轻自贱的扭曲境地,失去自信,茫然失措,然后仰人鼻息,邯郸学步,被人牵着鼻子走,也必定缺乏自主创造力,必定无法堂堂正正顶天立地地自立于世界,更无法从历史文化中大大方方理直气壮地汲取营养,吸收教训。就像一个不尊重父母祖先的孩子,他可能混得表面发达,但他的人格与灵魂永远是自卑扭曲的,不可能自信自重、顶天立地。

若有能力,就从历史文化里面汲取营养,记取教训,用来自利利他,利益社会国家,利益人类。如果能为历史文化书写靓丽的新篇章,增添新的光彩,那就更了不起。没能力吸收营养,也请尊重她。尊重自己国家民族的历史文化,尊重自己的祖先,有什么不好意思的呢?学习他人的长处当然应该,但是决不能以全盘否定自己的历史文化为前提。以海纳百川的自信和胸襟,汲取东西方的精华文化与经验教训,造福人类的未来,才是正路。怎么可以把一时挨打的责任,统统推诿到祖宗十八代身上呢?历史是非常复杂的,很多事有其必然,也有其偶然,不是想当然那么简单。各种总结历史经验教训的想法,往往难免盲人摸象、以偏概全乃至脱离实际的思维陷阱。领导新文化运动的这些人物都很了不起,也很爱国,也有他们的卓越贡献,同时也有他们的种种局限,也欠缺了尊重、包容、虚心的精神。对于中国历史文化,那么庞大而浩瀚的,全世界从来没有一个像中国历史文化这样没有中断过的,这样一个伟大的历史文化,把它轻率地就全盘否定,没有一点尊重的态度。这个既不是民主精神,也不是科学精神,倒是“革命小将”的作风。虽然新文化运动号召的是民主与科学,可是对历史文化所做的这些,恰恰相反,走的是简单粗暴、极端偏激的路线。当然,他们很有才华,但也并非真理的化身,普通人的弱点他们也有,而且处在特殊的历史时期,对他们不可求全责备。

历史文化是人创造的。人性本身就是复杂的,善恶多有。古今中外,哪个人没有众多弱点呢?哪个国家民族的历史文化没有众多问题呢?反之,哪个人没有优点呢?哪个国家民族的历史文化没有优秀财产呢?看自己祖先只盯着丑陋的看,无限放大,一叶障目,全然不管其他。看别人只盯着表面光鲜的看,也无限放大,一叶障目,全然不顾其他。别人宁肯虚构历史也要美化自己的过去。我们则是极尽挖苦丑化诋毁之能事。这种片面极端的思维方式本身,就大有检讨的必要,自卑心理与情绪化主导了思维,欠缺理性与逻辑,自欺欺人。冷静下来反省反省,这种思维的背后是怎样的心理呢?有没有成王败寇的心理作怪呢?彼得·圣吉(Peter M.Senge)告诉我,他发现所有被殖民过的国家民族,对自己的历史文化乃至种族,都很自卑。我说这就是人类普遍存在的成王败寇心理痼疾。

既然谈科学民主精神,就意味着我们随时可能犯错。因为科学并不意味着正确,而是意味着可错性,意味着在不断求证中往往否定自己。民主也不仅仅意味着公权力的限制和私权利的保障,更意味着相互的尊重包容,而不是自我中心,自我利益至上。片面倾斜于任何一方,天平都会失衡的。民主自由同时也意味着权利与义务责任对等,只讲权利与自由,不讲义务与责任,那不是民主与自由,而是自我中心论,无视他人的存在。不论公权力、私权利,还是资本、舆论,任何能量、力量的乱用,都会造成危害,所以都需要用对等的义务与责任来制约。不负责任就意味着肆无忌惮,所以任何行为都应负起责任来。

国际关系的道理也一样。没有尊重、包容、平等、共生,就没有正常的国际关系,有的只是弱肉强食的丛林法则。像美国喜欢输出他的价值观和国际规则,乃至以民主的名义输出颠覆与革命,在国际上标榜自己永远伟大正确,别人都得听他的。这就不是科学与民主精神了,而是反科学反民主了,是自我中心的帝国主义了。一个人,永远认为自己正确,那是非疯即狂。一个国家,永远唯我独尊去否定别人、打击别人、掠夺别人,那就是帝国主义了。

谁能代表真理呢?谁也不能代表。各人有各人的个性禀赋和人生道路,各国也有各自的历史文化与道路。讲科学、民主,就要尊重、包容这些个性与选择,大家相互尊重,取长补短,造福人类才是。唯我独尊,强加于人,只会导致动荡不安。世上也没有永恒的成功与强盛。

这个道理也适用于学术、宗教。宗教之间、学术之间,也应该相互尊重包容。排他性极强的宗教或学术,未免以极端的偏见自是非他,变成迷信,自欺欺人,或者变成信仰领域的帝国主义。乃至对科学与民主也不可迷信,把科学民主绝对化万能化,是对科学民主缺乏了解,也违背了科学精神与民主精神。

所以要复兴文化,必须先要培养一个好的土壤出来,首先要深深培养包容、尊重、分享的精神,若能有谦虚、诚敬、厚道的态度就更好,大家才愿意正常交流分享,也才有真正的交流分享质量,才逐渐有文化的繁荣扎根。没有尊重、包容、谦虚、诚恳,就没有真实的分享,只有各说各话,鸡同鸭讲,各人只听见自己的声音而已,变成乱七八糟的吵闹是非,有修养的人只好退避三舍不作声。尊重、包容、分享、谦虚、诚敬、厚道,不论什么时代,什么体制,都是维护健康文化土壤的要素。尊重当然包含了自重,看问题、表态以前,多些冷静,多画几个问号,多些调查研究,多些逻辑严谨,多闻阙疑,多见阕殆,留有余地,恐惧乎其所不闻,戒慎乎其所不睹。尊重包容别人,包括了对别人不要求全责备、要求完美。我们自己很不完美,往往看错、想错、说错、做错,为什么要求别人完美呢?譬如讲话,某兄那天讲得好,“一个人讲十句话,其中一句话有道理,那已经不错了”。

而且,文化并不等同于专门的学术。学术只是文化的一小部分。学术有学术的价值,但是不应以学术形式或学术地位、政治地位来垄断文化。再好的文化,一旦被“独尊”垄断,就是其异化的加速,就是文化生机活力的死亡。学术抽象于现实,但未必高于现实。现实远比学术复杂多变。学术也并非学术阶层的专利。学术阶层既可传承解释文化,也可误解曲解异化文化。专业化并不等于正确化。职业学术或官方学术有其种种优势,但优势有时就是劣势,而且往往受制于利益关系。民间学术也不一定没有利益关系,但相对单纯自由些,当然也不等于正确化。礼失求诸野,民间永远是文化的大本营。同时,文化教育,不应困于刻板的学术面孔,好像越讲得深奥化专业化就越高明。专业化学术当然有其学术价值。但是道不远人,远人非道也。最高明就是最平凡的。若要弘扬文化,就得用人们听得懂的语言来表述,否则谁听得懂呢?如果南老师讲的课或者著述,都像他老人家的《禅海蠡测》那样的风格,恐怕他老人家接续中华文化断层、推动东西精华文化融合的宏愿,一分也难以实现,因为很少人看得懂听得懂嘛。所以他老人家很快就改变了风格,由“阳春白雪”变成“下里巴人”,先培养最广泛人群的文化认知,培养文化土壤,广泛播撒文化种子,文化才有希望,才有“山花烂漫时”。其实把“阳春白雪”的文化用“下里巴人”的风格,深入浅出地表达出来,使大家喜闻乐见,三根普被,心有戚戚焉,那是最见功力的,必须吃透了才能做得到。

(马宏达,2014年3月2日上海恒南书院,南怀瑾老师诞辰纪念讲座)